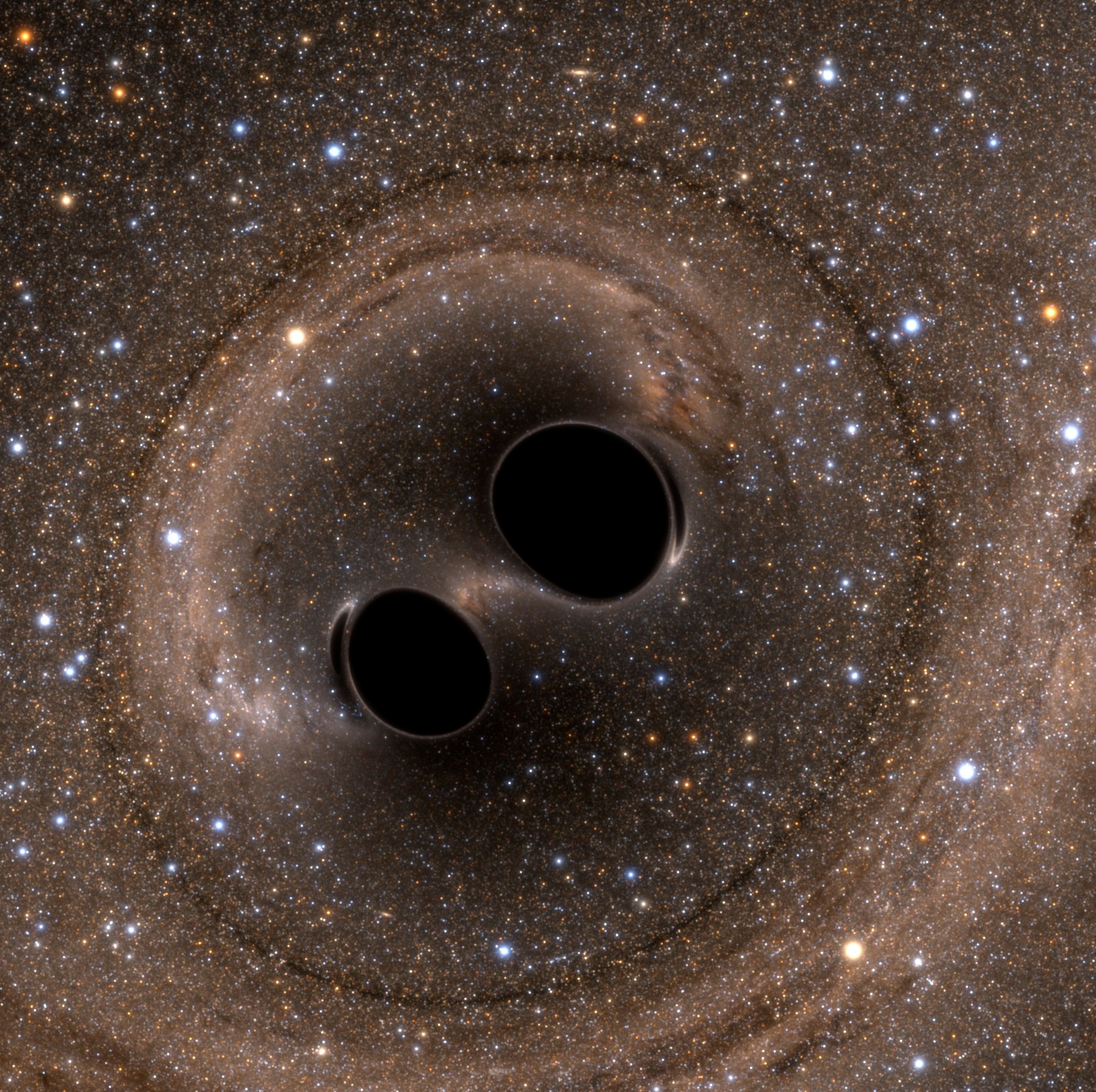

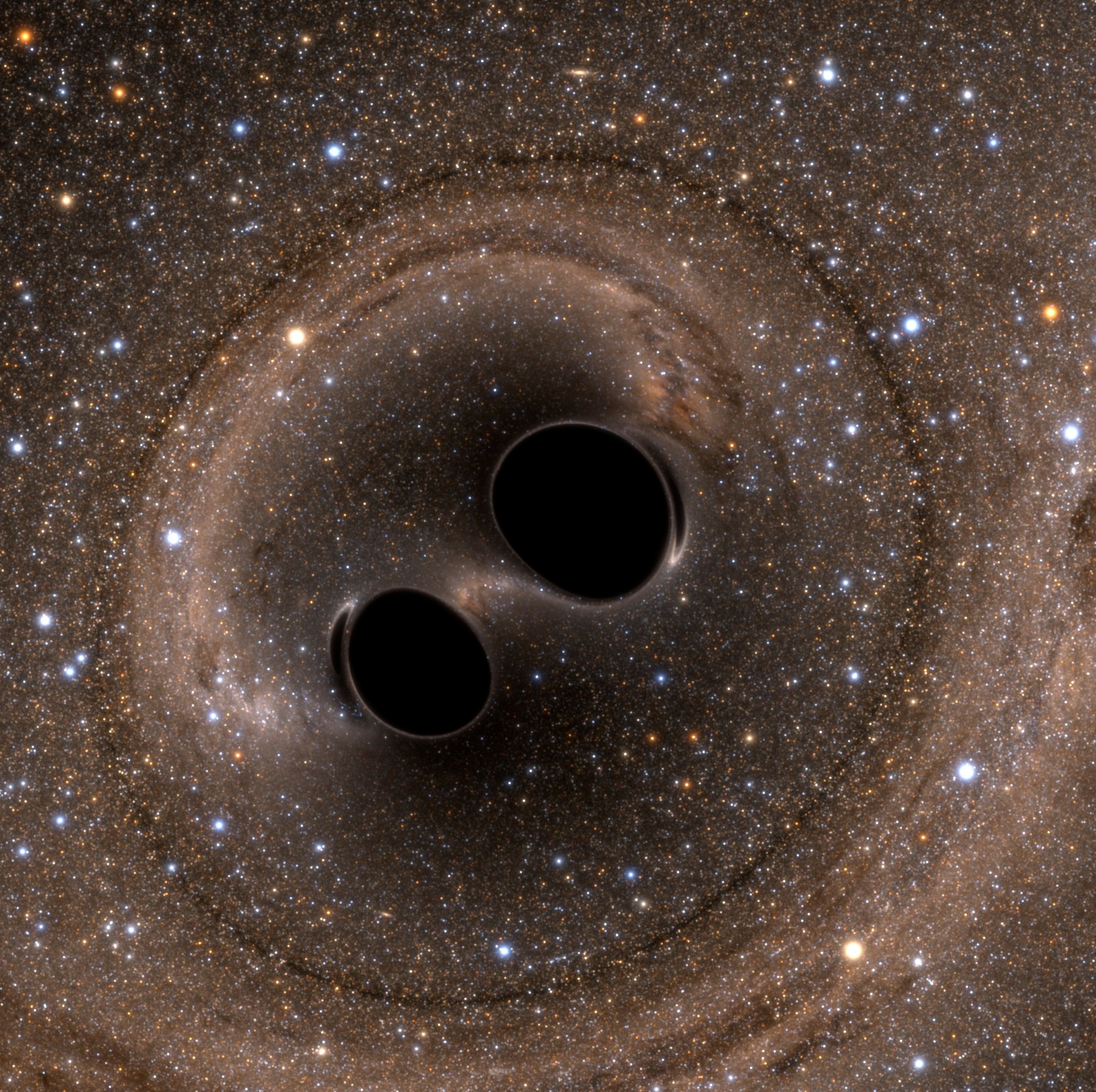

Mit einem Happs ist alles im Schlund: Wenn zwei Schwarze Löcher miteinander verschmelzen, ist das ein gewaltiges kosmisches Ereignis, das die ganze Raumzeit erbeben lässt. Physikerinnen und Physiker freuen sich dann über die dabei entstehen Gravitationswellen, jenes Zittern der Raumzeit, das erstmals 2015 mit dem Gravitationswellendetektor LIGO gemessen wurde. Inzwischen ist die Entdeckung von solchen Verschmelzungen fast Routine geworden, über 90 Ereignisse zählt der dritte Gravitationswellenkatalog.

Doch schon das erste entdeckte Gravitationswellensignal namens GW150904 gab Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mehrere Rätsel auf: Die beiden Schwarzen Löcher, die da miteinander verschmolzen, waren eigentlich viel zu massereich, um existieren zu dürfen. Und kaum hatte man sich darüber Gedanken gemacht, gab es schon das nächste Problem: Wie schafft es dieses kompakte Doppelsystem, sich überhaupt nahe genug zu kommen, um miteinander zu verschmelzen, ohne sich vorher schon zu zerstören? Und dazu müsste dieser kosmische Annäherungsversuch eigentlich länger brauchen, als das Universum alt ist.

Franzi erzählt Karl in dieser Podcast-Folge die Geschichte dieser kompakten Binärsysteme: Denn Forschende wissen inzwischen dank der Gravitationswellen, dass es sie gibt. Warum es sie gibt, ist hingegen weniger klar.

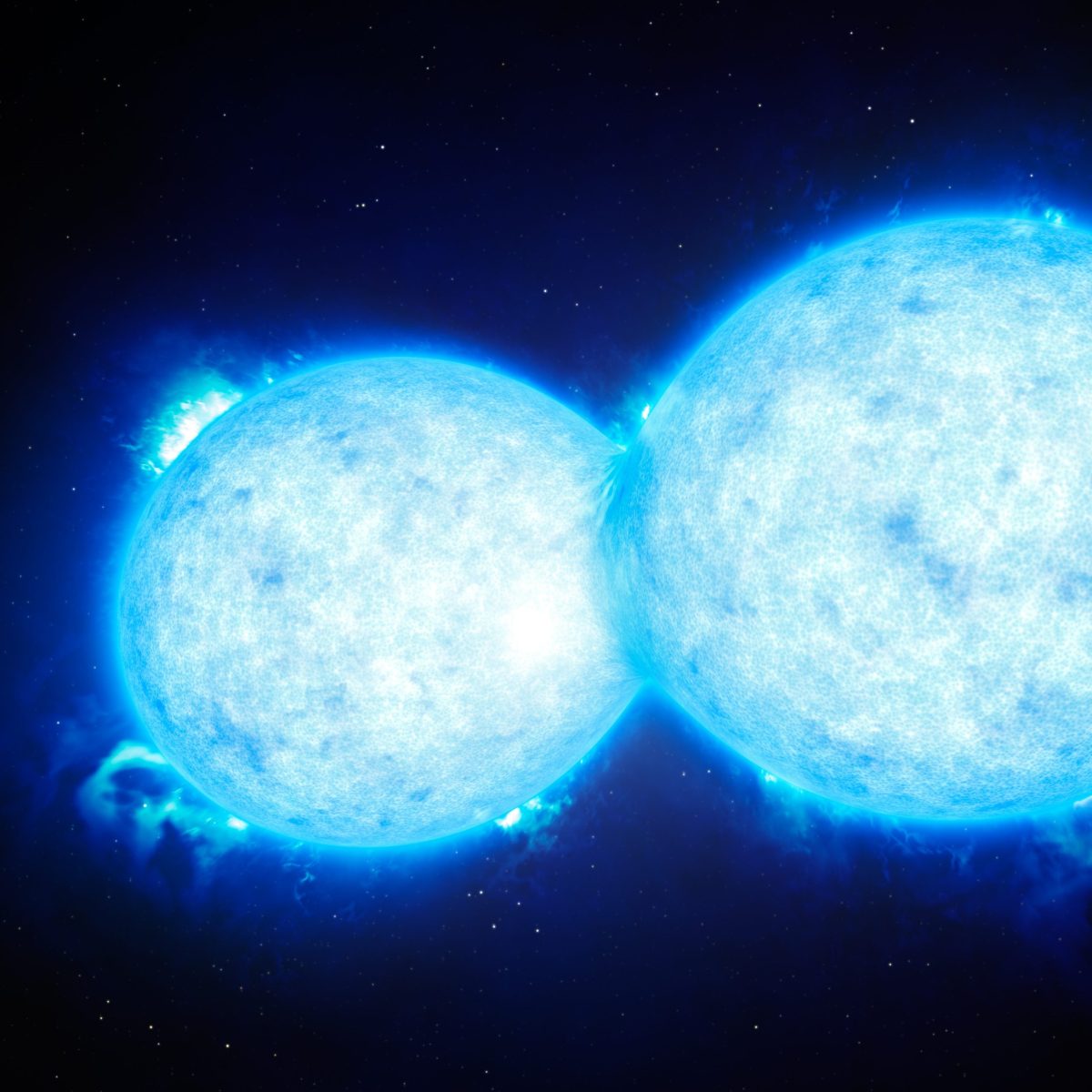

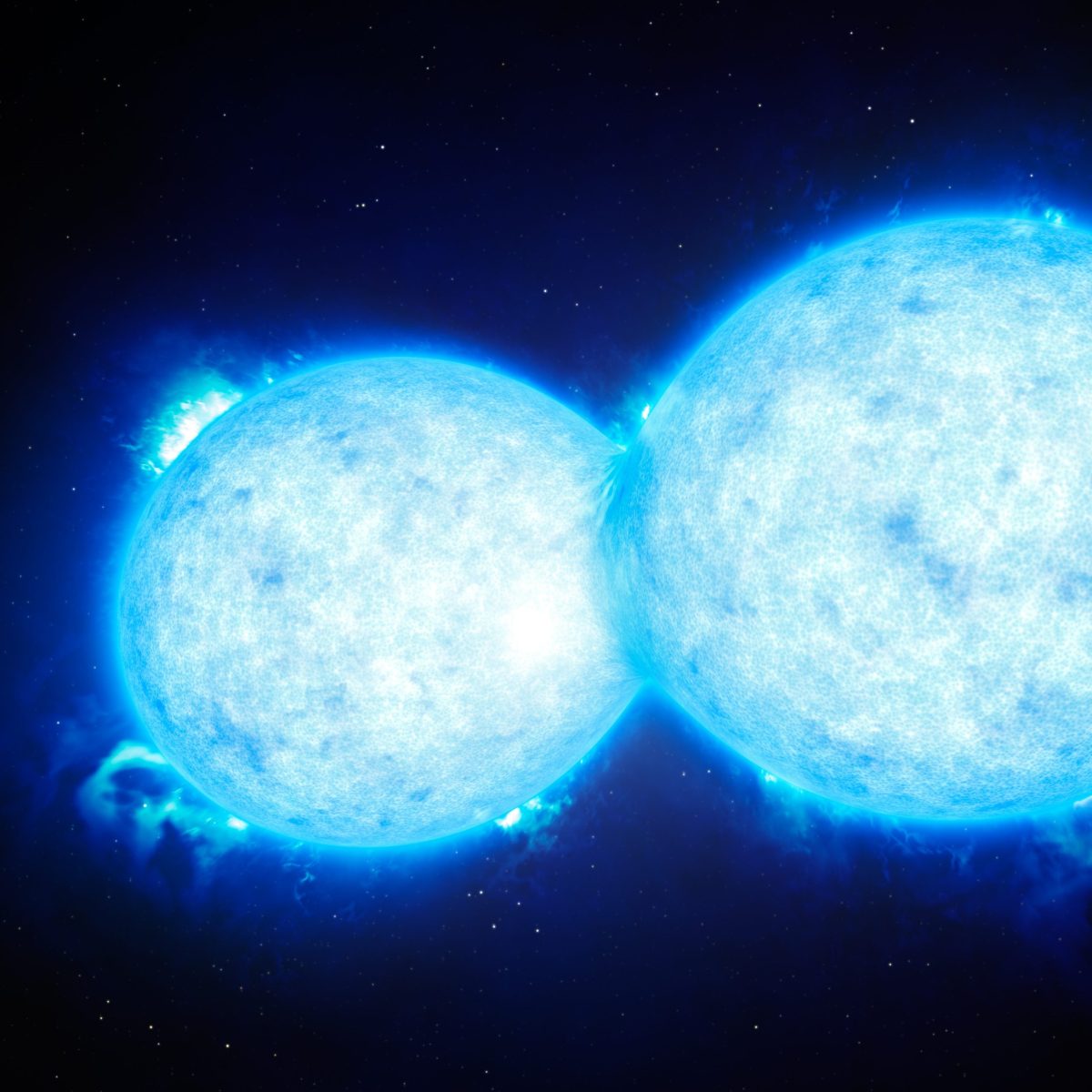

Sterne gibt es entweder im Miniaturformat: Von Roten Zwergen über die uns vertrauten sonnenähnlichen Sterne bis zu den geradezu überdimensionierten Gesellen: Blaue Riesen. Sie können einige hundert Mal so groß wie die Sonne sein. Zu einem Besuch wird abgeraten: In ihrer Umgebung geht es hoch her. Und doch haben wir den Blauen Riesen eine ganze Menge zu verdanken: den Kohlenstoff, aus dem das Leben besteht oder den Sauerstoff, den wir in jedem Moment atmen. Ohne Blaue Riesen gäbe es uns wahrscheinlich nicht.

Doch Blaue Riesen sind nicht nur recht selten, sondern es gibt sie auch nur für relativ kurze Zeit: Die Kernfusion in ihrem Innern hält nur wenige Millionen Jahre durch, bevor Blaue Riesen als Supernova explodieren. Und dann ist da auch noch die Tatsache, dass gerade diese riesigen Sterne üblicherweise nicht allein vorkommen, sondern fast immer einen Begleitstern haben. Und wenn der auch ein Blauer Riese ist, dann wird es richtig spannend!

In dieser Folge von AstroGeo erzählt Franzi die Geschichte der massereichsten Sterne im Universum: wie sie aussehen, warum ihre Entwicklung so spannend ist und was wir ihnen zu verdanken haben – vor allem, wenn sie im Doppelpack vorkommen. Plus Beobachtungstipps, wo und wie ihr selbst Blaue Riesen sehen könnt.

Wie heiß ist es im Inneren der Sonne? Wie groß ist der Rote Zwerg von Nebenan? Und wie lange hat Beteigeuze ungefähr noch, bevor er als Supernova explodieren wird? Das alles lässt sich einfach ausrechnen – und zwar mit nur vier scheinbar einfachen Gleichungen. Das innere eines Sterns ist berechenbar, und das weit in die Vergangenheit und genauso in die Zukunft.

Aber natürlich ist im Universum nichts so einfach, wie es auf den ersten Blick scheinen mag, auch Sterne nicht. Denn um die Struktur und die Entwicklung von Sternen zu berechnen, kommt man mit Papier, Bleistift und Gehirnschmalz alleine nicht weiter. Deswegen waren schon die ersten Computer von großer Hilfe, selbst wenn die am Anfang noch einen ganzen Raum ausgefüllt haben und mit Lochkarten gefüttert wurden.

In dieser Folge des AstroGeo-Podcasts erzählt Franzi die Geschichte eines solchen „Rechenmaschinenprogramms“, das seit den 1960er-Jahren bis heute weiterentwickelt wird: einem Code, der Physikerinnen und Physikern verrät, wie es im Inneren eines Sterns aussieht und wie sich ein Stern entwickelt wird. Keine Sorge: Für den Genuss dieser Folge sind weder mathematische Fähigkeiten noch Programmierkenntnisse nötig.

Für viele ist es ein Kindheitstraum: einmal den Winter am wohl unwirtlichsten Ort der Erde verbringen. Die Amundsen-Scott-Südpolstation wurde 1956 gegründet, seither stetig ausgebaut und sie ist das ganze Jahr über besetzt. Eine der wichtigsten Aufgaben der Station ist die astronomische Forschung, denn an kaum einem anderen Ort der Erdoberfläche ist die Luft so dünn und trocken. Doch der Betrieb der verschiedenen Observatorien mitten in der vereisten Antarktis ist herausfordernd und erfordert erfahrenes Personal.

In dieser Folge erzählt der Astrophysiker Robert Schwarz, wie er für eine US-Universität zum Südpol-Überwinterer wurde. Es geht um die ersten Neutrinoteleskope, die ins antarktische Eis eingelassen wurden und deren Betrieb nicht nur die Technik, sondern auch den Techniker an seine Belastungsgrenze brachte. Robert hat gemeinsam mit der Wissenschaftsjournalistin Felicitas Mokler ein Buch über seine Erfahrungen geschrieben, aus dem er hier erzählt.

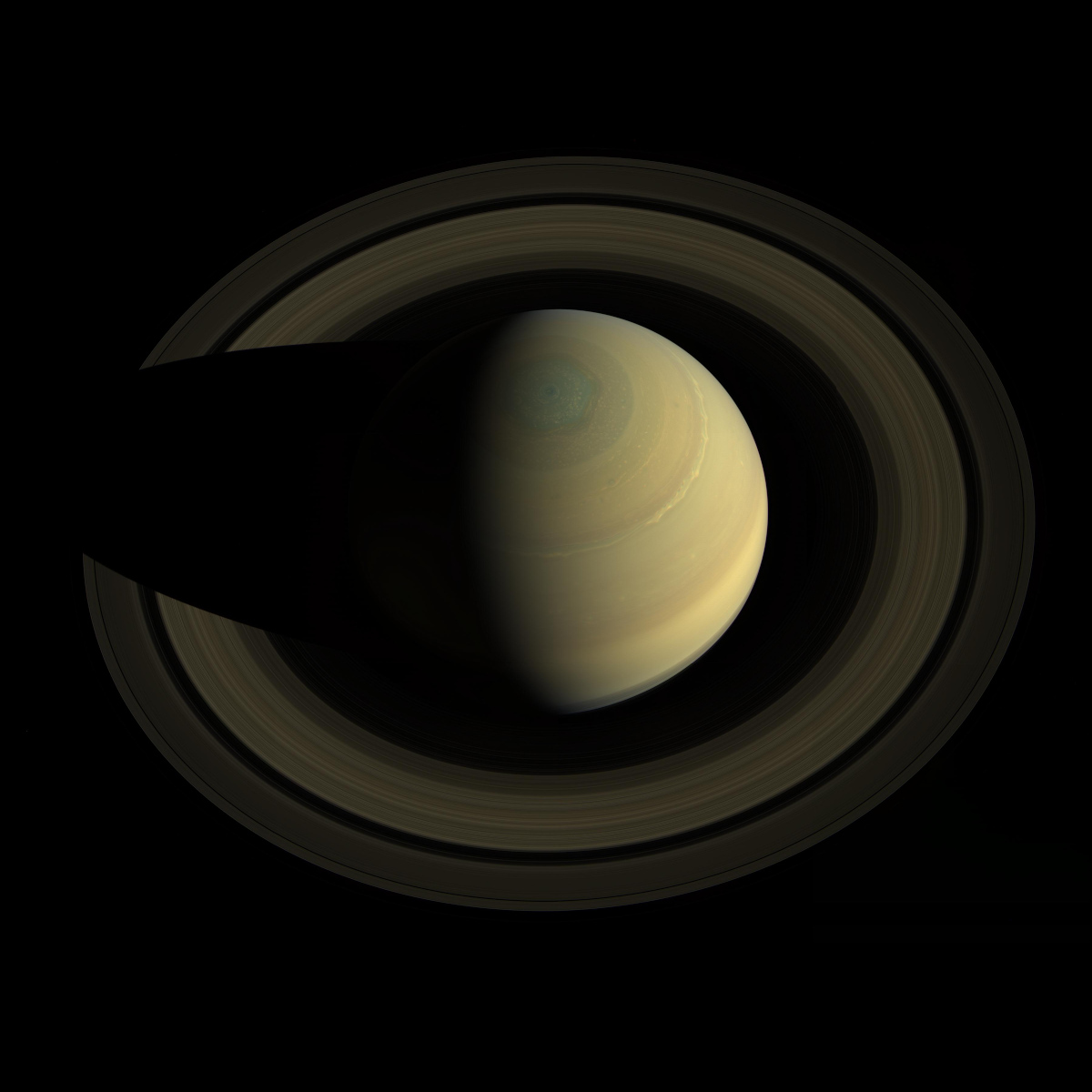

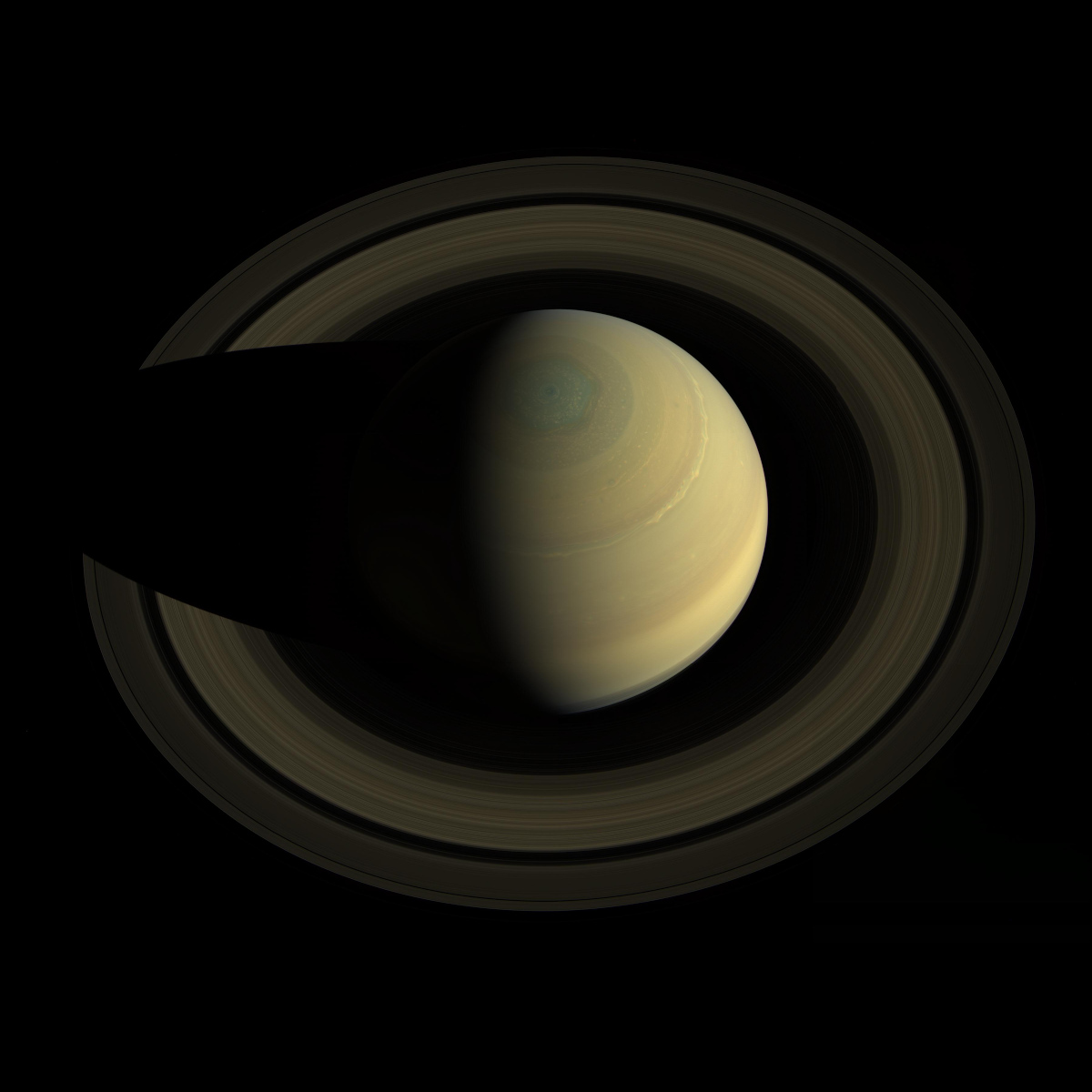

Im Jahr 1610 beobachtete Galileo Galilei als erster Mensch die Ringe des Saturn durch ein Teleskop. Er wusste zwar nicht genau, was das für seitliche Ausbuchtungen am runden Planeten sind und notiert sich diese „Ohren“ in seinem Notizbuch. Später erkannten Astronomen die Gestalt der Ringe, aber erst in den 1970er und 1980er Jahren haben Raumsonden zum Ringplanet geschickt und atemberaubende Fotos zurück geschickt.

Vor ziemlich genau fünf Jahren ging die letzte Saturnmission erfolgreich zu Ende: Cassini-Huygens versank am 17. September 2017 in der dichten Atmosphäre des Saturn. Der Orbiter Cassini umkreiste mehrere Jahre lang den Planeten und seine Monde und die Landeeinheit Huygens setzte sogar auf dem Saturnmond Titan auf.

Eine Unmenge an Daten hat Cassini zur Erde zurück geschickt. Bis heute läuft die Auswertung und ist für viele Überraschungen gut. In dieser Folge vom AstroGeo-Podcast erzählt Yvonne Maier, wie Forschende nun anhand der Cassini-Daten ausgerechnet haben, wie es dazu gekommen ist, dass die Rotationsachse des Saturns knapp 30 Grad geneigt ist und warum er so ein beeindruckendes Ringsystem hat – und was ein verschwundener Mond damit zu tun haben könnte.

„It’s never aliens!“ – Es stimmt schon, dass es bislang für mysteriöse Signale aus dem All meistens profane Erklärungen gabAber wie sollen wir potenzielle Außerirdische finden, wenn wir nicht nach ihnen suchen?

Da ein Besuch vor Ort nicht im Rahmen unseres Möglichen liegt, gibt es seit einigen Jahrzehnten SETI: Search for Extraterrestrial Intelligence. Und derzeit läuft das größte SETI-Vorhaben aller Zeiten: Das Breakthrough Listen-Projekt hat zehn Jahre Zeit und 100 Millionen US-Dollar zur Verfügung, um nachzuhören und nachzusehen, ob nicht doch Außerirdische durchs All funken oder gar Laserpulse senden. Und tatsächlich gab es vor ein paar Jahren dieses eine interessante Signal, das praktischerweise von unserem allernächsten Stern zu stammen schien – von Proxima Centauri.

Franzi erzählt einem skeptischen Karl die Geschichte dieses so vielversprechenden Signals namens BLC1, davon, mit welchen Schwierigkeiten Alienjägerinnen und -jäger heutzutage zu kämpfen haben und nach was man überhaupt sucht, wenn man dafür ein gigantisch großes Radioteleskop zur Verfügung hat.

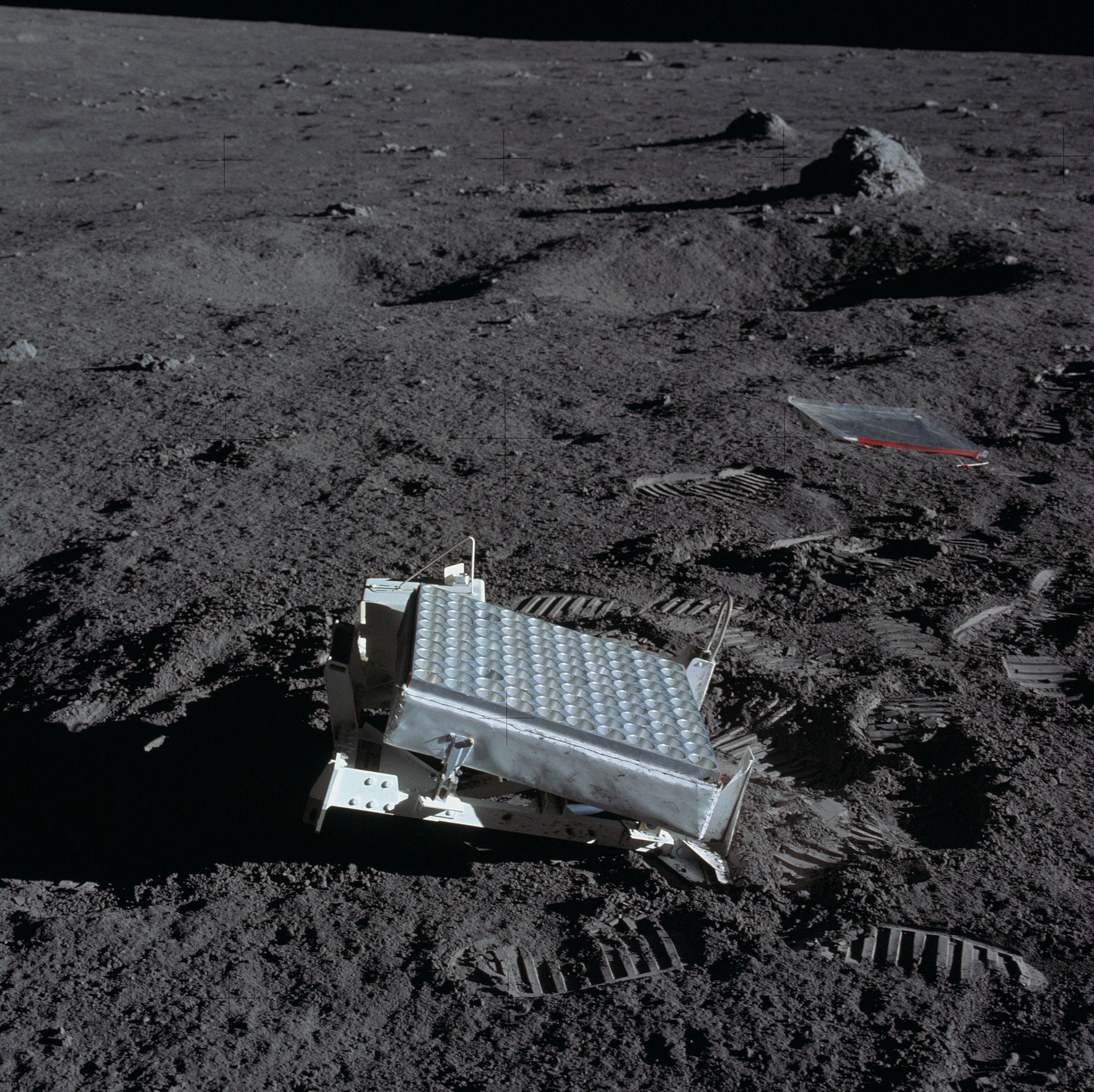

Bei den Mondlandungen in den 1960er- und 1970er-Jahren ging es um Vieles – die Wissenschaft war da, ehrlich gesagt, eher eine Randnotiz. Und die Apollo-Astronauten haben als Abschiedsgruß auch noch eine ganze Menge Müll zurückgelassen. Allerdings haben Sie auch etwas durch und durch Nützliches auf dem Mond abgestellt. Es war leicht zu tragen und unkompliziert in der Installation: Spiegel. Auch zwei sowjetische Mondfahrzeuge hatten Spiegel an Bord.

Franzi erzählt, warum die lunaren Retroreflektoren auch noch fünfzig Jahre nach dem Ansturm auf den Mond praktisch sind: Dieses „Lunar Laser Ranging“ ist längst nicht nur dafür gut, um die Abstand zu unserem Begleiter hochgenau zu vermessen.

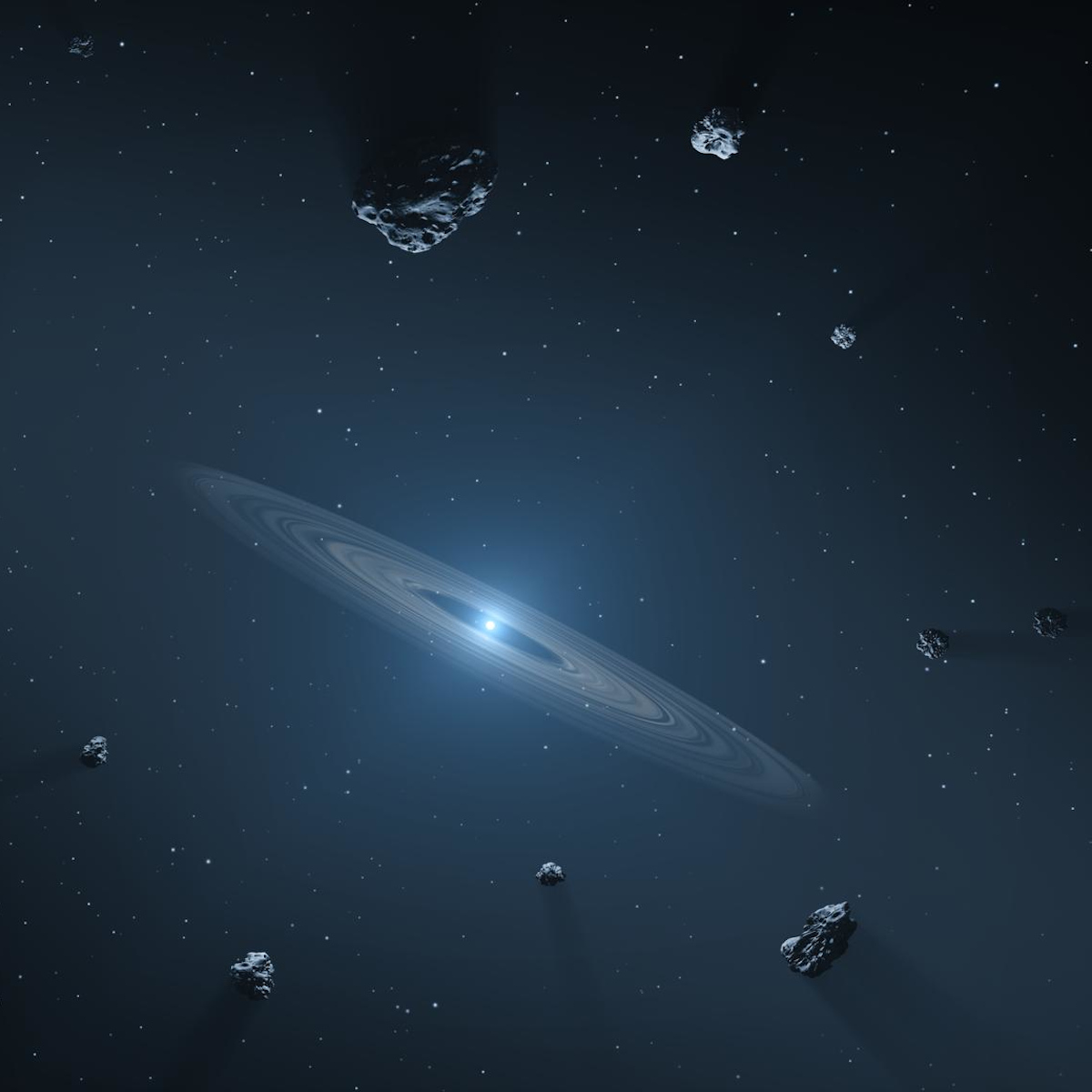

Das Jahr 1917 war eine Zeit, als man sich noch nicht mal sicher war, dass es andere Galaxien als unsere eigene gibt. Es war eine Zeit, als unsere Vorfahren mitten im Ersten Weltkrieg steckten, und „Exoplanetenjägerin“ noch keine anerkannte Berufsbezeichnung war: Es war eine Zeit, zu der der Astronom Adriaan van Maanen sein Teleskop gen Himmel richtete und etwas entdeckte, was als Van Maanens Stern bekannt werden sollte.

Diesen ganz besonderen Stern hat er zwar definitiv entdeckt. Aber was sich in der Atmosphäre dieses Sterns wirklich versteckte, zeigte sich erst viel später.

Franzi erzählt die Geschichte von Adriaan van Maanen und seinem Stern. Es ist eine Geschichte über einen Pechvogel der Astronomie und über die Zukunft unseres eigenen Sonnensystems.

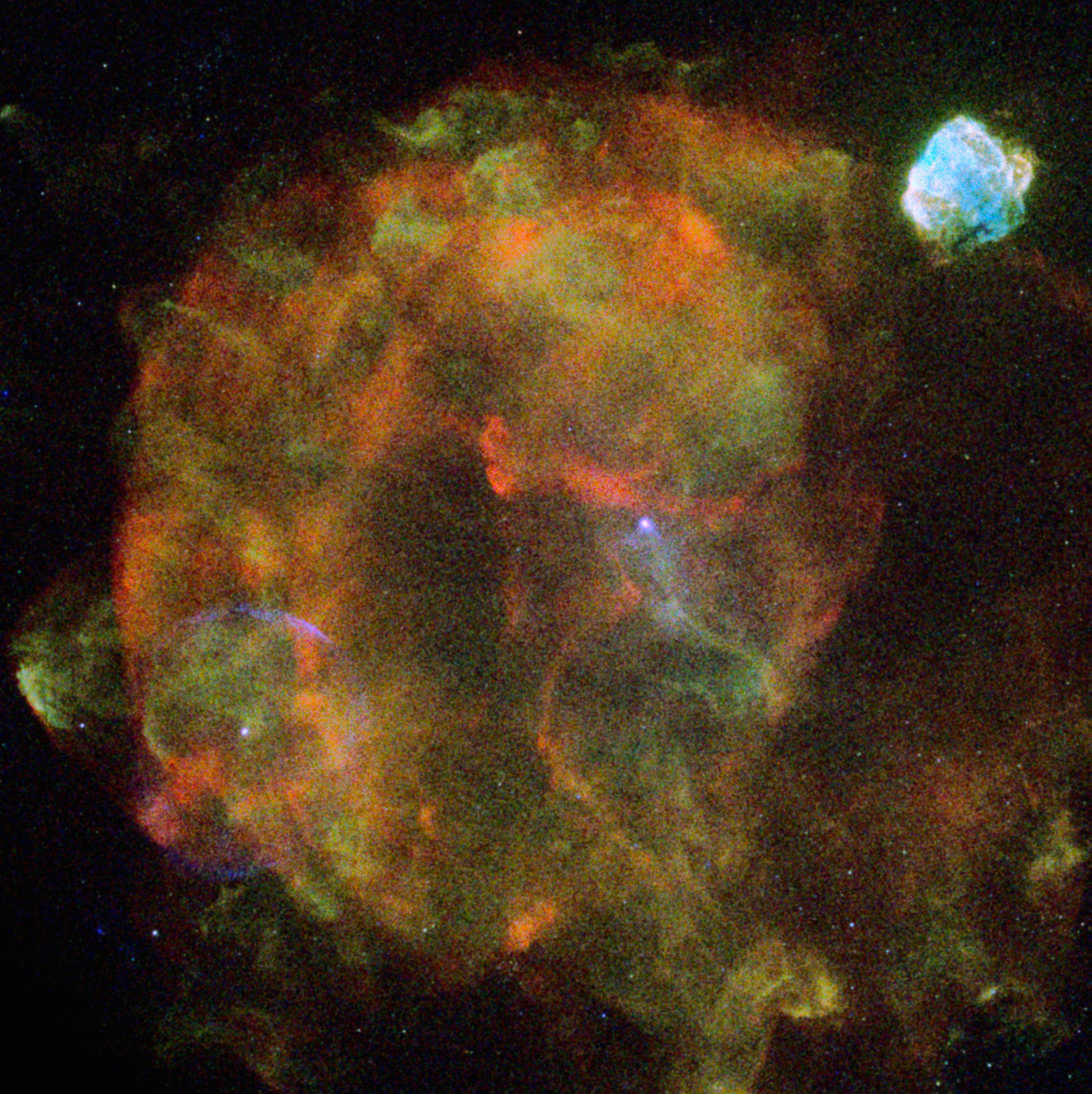

Galaxienhaufen, Dunkle Energie, Supernovaüberreste und Neutronensterne: Auf der To-do-Liste des Weltraumteleskops eRosita stand nicht weniger als eine Kartierung des gesamten Himmels, als es 2019 ins All befördert wurde. Eine Himmelsdurchmusterung im Röntgenbereich hatte sich die Forschenden hinter der vornehmlich deutschen Mission vorgenommen, insgesamt acht Mal sollte eRosita den Himmel abtasten. Doch das ist bisher nicht gelungen: Denn eRosita ist auf einer russischen Plattform montiert. Ins All geschossen wurde das deutsche Teleskop von Russland. Und auch den Bodenkontakt hat bis Anfang März 2022 Russland übernommen… und was war dann?

Franzi erzählt die Geschichte des Röntgenteleskops eRosita, das Jahrzehnte gebraucht hat, um überhaupt da zu sein, wo es heute ist, nämlich am Lagrange-Punkt L2. Und es ist eine Geschichte davon, dass ein Krieg auf der Erde auch im All seine Spuren hinterlässt.