Als die Erde zu Eis erstarrte

Die Vereisung fing an den Polen an. Eisschollen ballten sich zu Packeis und überspannten bald den arktischen und antarktischen Ozean. Auch Kontinente in der Nähe der Pole wurden von Eis überzogen, während von den großen Gebirgen hinab Gletscher immer tiefer in die Täler vordrangen. Es war der Beginn einer Eiszeit, die eigentlich zur Erde dazugehören: Alle paar Jahrtausende gab es in jüngerer geologischer Vergangenheit solche Phasen. Unsere Vorfahren erlebten und überlebten vor 23.000 Jahren den Höhepunkt der letzten Eiszeit. Aber diese war ganz anders.

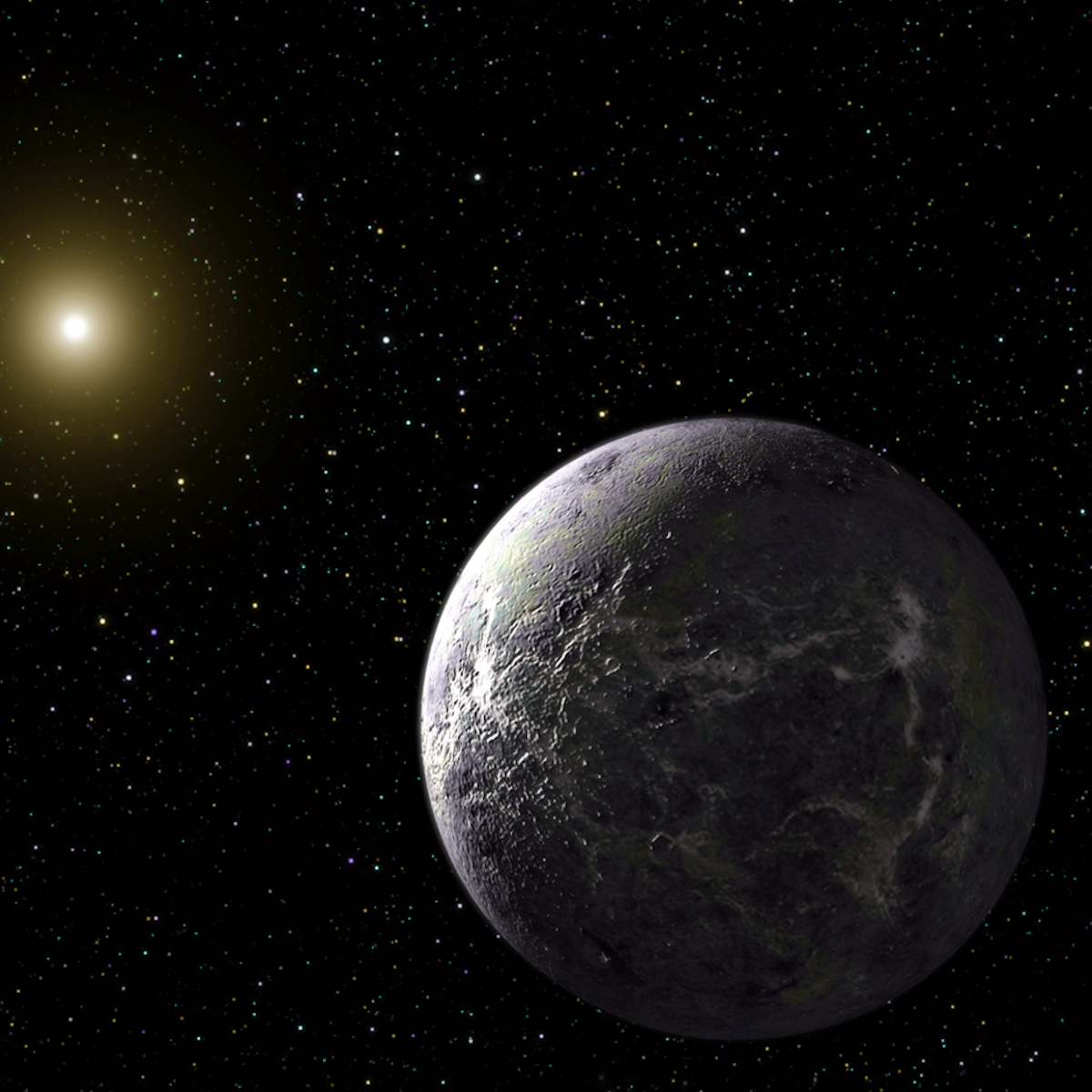

Karl erzählt die Geschichte einer der extremsten Phasen der Erdgeschichte: Vor 650 Millionen Jahren froren nicht nur Teile der Kontinente zu, sondern die Erde gefror komplett. Alle Landmassen und Ozeane waren zwischen den Polen und dem Äquator von Eis bedeckt. Der Blaue Planet war weiß geworden. Diese Phase dauerte in zwei Episoden unvorstellbare 67 Millionen Jahre an. Die Theorie hielten die meisten Geologinnen und Geologen zuerst für so extrem, dass es fast 40 Jahre dauerte, bis die Fachwelt die Idee von Schneeball Erde akzeptierte. Denn es fand sich mitterlweile eine Erklärung, wie die zum Schneeball gefrorene Erde auftauen konnte.