Eingepackt in eine dicke Atmosphäre aus Wasserstoff fristet K2-18b seit einigen Jahrmilliarden eine eigentlich unbescholtene Existenz als Exoplanet um einen roten Zwergstern. Er kreist irgendwo in Richtung des Sternbilds Löwe, rund 120 Lichtjahre von uns entfernt. Doch nachdem Forschende 2015 entdeckt hatten, gerieten zumindest sie in Aufregung: Denn K2-18b ist zwar größer als die Erde und gleichzeitig weniger dicht – er besetzt also vermutlich keine feste Oberfläche aus Gestein – aber er umkreist seinen Stern in der sogenannten habitablen Zone: der Region um einen Stern, in der es flüssiges Wasser geben könnte. Außerdem ist der Planet mit einer dicken Atmosphäre gesegnet, die sich indirekt mit unseren Weltraumteleskopen beobachten lässt. Somit ist K2-18b ein perfektes Ziel für Forscherinnen und Forscher, die mehr über die für uns so fremde Welt erfahren wollen.

In dieser Podcastfolge erzählt Franzi die Geschichte des Exoplaneten K2-18b: was wir derzeit wirklich über diesen Planeten wissen können und was nicht – und woher die Gerüchte kommen, dass auf diesem so unscheinbaren Exoplaneten gar eine Biosignatur entdeckt worden sein soll.

Die Geschichte der Tiere auf der Erde umfasst über eine halbe Milliarde Jahre, doch verlief sie nicht geradlinig. Insgesamt mindestens fünfmal stand das Leben am Abgrund. Längst noch nicht jedes Massensterben der Erdgeschichte ist aufgeklärt. Zwischen den Zeitaltern Perm und Trias war es besonders schlimm: Der blaue Planet erlebte vor 251 Millionen Jahre das bis heute größte Massensterben seiner Tierwelt, bei dem über 70 Prozent der Landtiere und sogar 95% aller Tierarten in den Meeren ausstarben.

Karl hat für diese des AstroGeo Podcast viele Studien gesichtet: Was wissen Geologinnen und Geologen über die Ursache der permotriassischen Katastrophe? Über die letzten Jahrzehnte wurden etliche Thesen formuliert, allen voran brodelnde Vulkane im heutigen Sibirien und der Einschlag eines gewaltigen Meteoriten. Mittlerweile ist klar: Das größte Massensterben sollte uns Menschen interessieren. Denn Vieles, was damals auf der Erde passierte, scheint sich nun durch unser Handeln zu wiederholen, wenn wir nichts dagegen unternehmen.

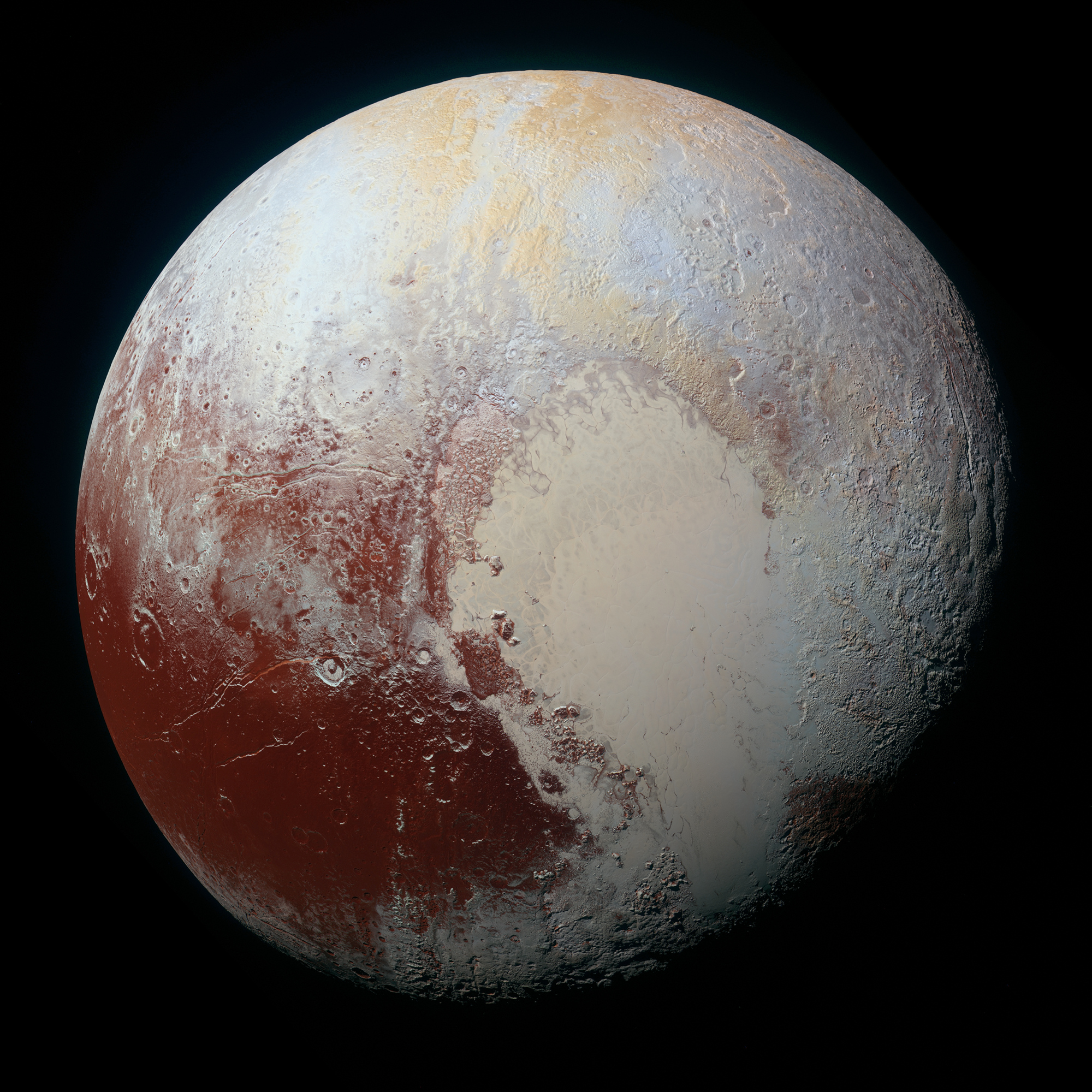

Pluto ist eine beliebte Welt. Spätestens seit am 14. Juli 2015 die NASA-Raumsonde New Horizons an dem Zwergplaneten vorbeirauscht war, flogen ihm die Herzen vieler Menschen zu. Es zeigte sich auch, dass auf seiner Oberfläche selbst ein Herz sitzt, wenn auch ein sehr kaltes. Denn die mittlere Temperatur auf Plutos Oberfläche mit seinem gewaltigen herzförmigen Gletscher aus Stickstoffeis liegt bei gerade einmal minus 229 °C.

Karl taucht in dieser Folge des Podcasts in die Geologie des Plutos ein. Schon lange vor dem Vorbeiflug von New Horizons gab es einige Kenntnisse über die ferne Welt. Doch erst die Daten der Sonde zeigten, wie dynamisch sich der Zwergplanet im Laufe eines 248 Erdjahre langen Sonnenumlaufs verändert. Gleich vier Eissorten spielen dabei eine wesentliche Rolle: Sie gleiten als Gletscher über die Oberfläche, sublimieren in eine dünne Atmsphäre, bilden steile Berghänge oder brechen aus Kryovulkanen als eisige Lava empor.

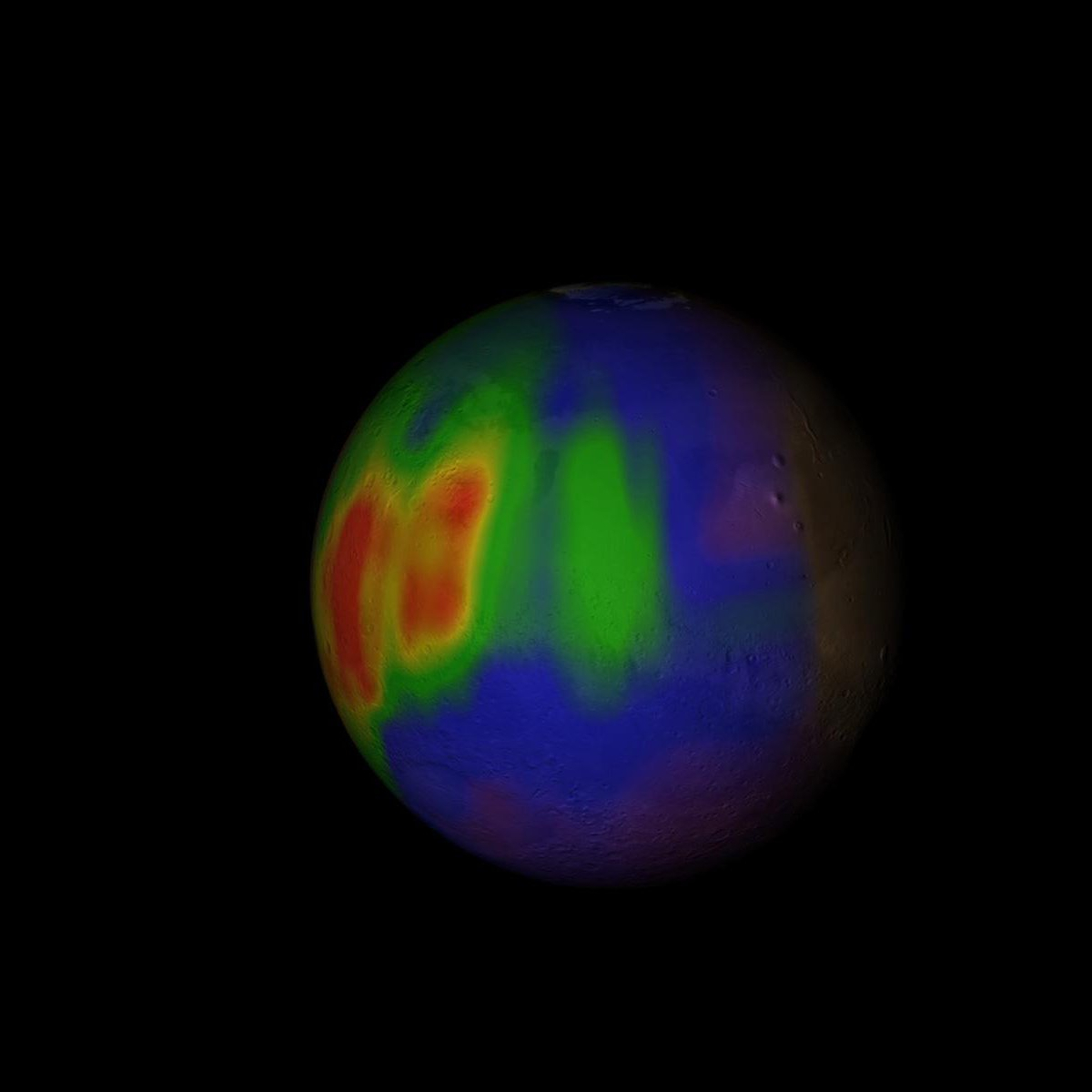

Methan gilt als Hinweis für Leben auf dem Mars. Seit Jahrzehnten wurde es immer wieder nachgewiesen. Eine neue spezialisierte Sonde findet das Gas allerdings nicht. Wieviel Wunschdenken um ungenaue Messwerte war im Spiel?

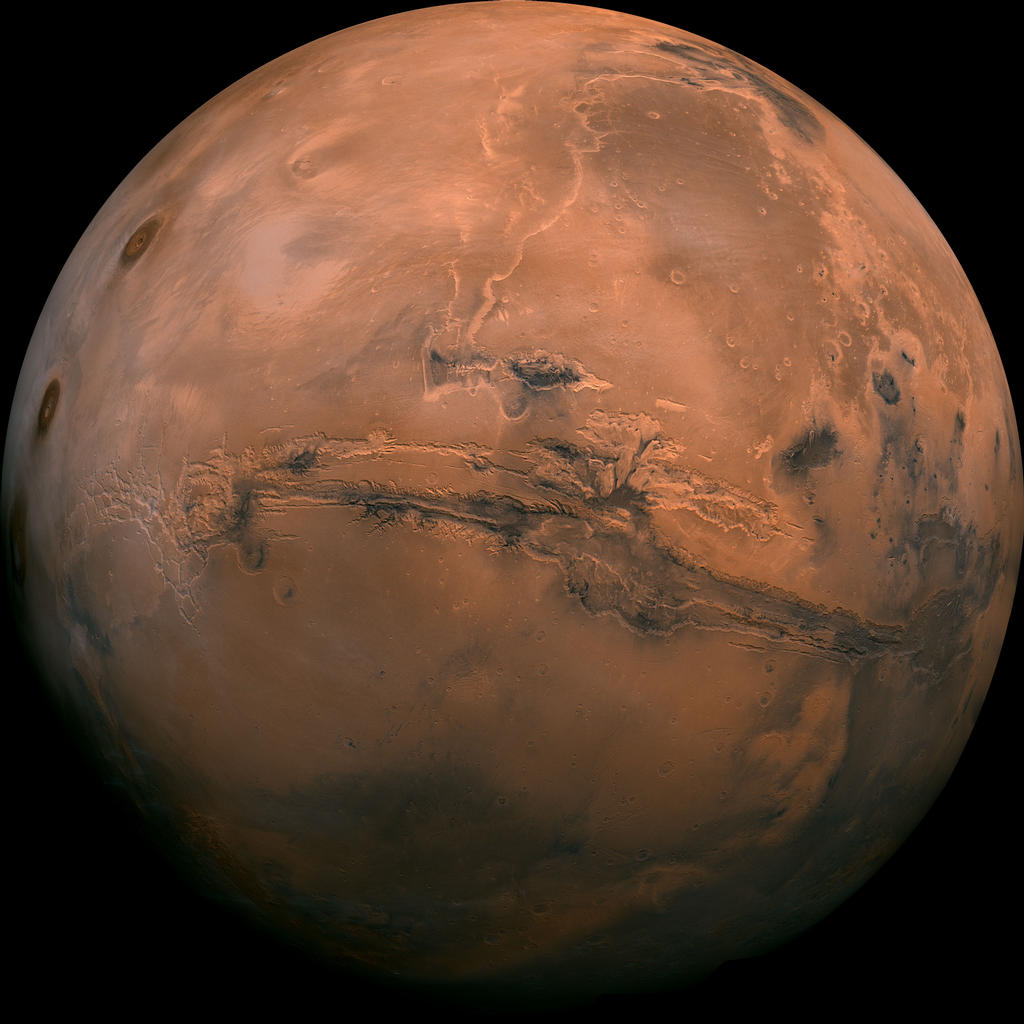

Am 14. März 2016 startete der ExoMars Trace Gas Orbiter vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur. ExoMars ist die erste Marssonde Europas seit 13 Jahren. Im Sommer 2003 startete die erste Sonde Mars Express – und seitdem ist viel passiert. Heute wird der Rote Planeten von sieben aktiven Sonden bevölkert.\r\n\r\nIch habe mich daher zum Start im Europäischen Weltraumkontrollzentrum umgehört: Was genau soll die achte Mission am Mars noch tun? Wie gut läuft die Zusammenarbeit mit der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos? Und wie steht es um den zweiten Teil der Mission – den ExoMars Rover, der 2018 starten soll?

Der Mars und die Erde sind keine Zwillinge. Während es dort nur trockene Wüsten und eine ungewöhnliche dünne Atmosphäre gibt, ist die Erde bewohnbar. Umso erstaunlicher war der Fund von Methangas in der Atmosphäre des Mars, der gerade zehn Jahre alt ist. Immerhin entweicht Methan auf der Erde neben Vulkanen auch vielen Mikroorganismen, Tieren und sogar Pflanzen. Wo genau das Marsmethan herstammt, ist bislang noch umstritten. Ein neuer Fund hat die Diskussion allerdings gerade weiter angeheizt: Der NASA-Rover Curiosity beobachtete einen rasanten Anstieg des Gases.

Ich habe deshalb das Thema mit einem Forscher diskutiert, der sich damit auskennt: Frank Keppler ist frisch berufener Heisenberg-Professor am Institut für Geowissenschaften der Universität Heidelberg. Er hat vor einigen Jahren die Methanemissionen von Pflanzen entdeckt und damit weltweit für Aufregung gesorgt. Er forscht auch zu Methanquellen auf dem Mars. Und er ist sehr vorsichtig, wenn es darum geht, über Leben auf dem Roten Planeten zu spekulieren.