Am 27. März 1964 bebt im südlichen Alaska die Erde – mit verheerenden Folgen. Straßen, Brücken und Häuser werden schwer beschädigt, 131 Menschen verlieren ihr Leben. Ein ganzer Landstrich entlang der Küste wird bis zu acht Meter angehoben und weiter landeinwärts massiv abgesenkt. Mit einer Stärke von 9,2 gilt das Erdbeben von Alaska auch heute noch als die zweitstärkste Erderschütterung seit Messbeginn. Für Geologinnen und Geologen der Zeit ist das Beben ein Rätsel: Welcher Mechanismus mag sich hinter einem solch gewaltigen Ereignis verbergen?

Karl beginnt diese Podcastfolge mit der Entdeckung eines der wichtigsten Prozesse auf der Erde: Es sind Subduktionszonen, in denen feste Platten der Erdkruste ruckartig tief in den Erdmantel einsinken – so auch unter dem südlichen Alaska. Das Erdbeben von 1964 half dabei, diesen Prozess zu verstehen und schloss gleichzeitig eine wichtige Lücke im Verständnis der Plattentektonik, bei der feste Kruste nicht nur ständig neu entsteht, sondern andernorts auch wieder verschwindet.

Heute ist klar: Subduktionszonen sind der wahre Motor der Plattentektonik – und nicht nur das. Über lange Zeiträume helfen sie dabei, das Klima der Erde einigermaßen stabil zu halten. Deswegen stellt sich nicht nur die Frage, warum sich auf der Erde feste Gesteinsplatten bewegen können, sondern auch, warum die Kruste von Venus und Mars nie in Platten zerbrach. Möglicherweise blieben sie gerade deshalb tote, trockene Wüsten.

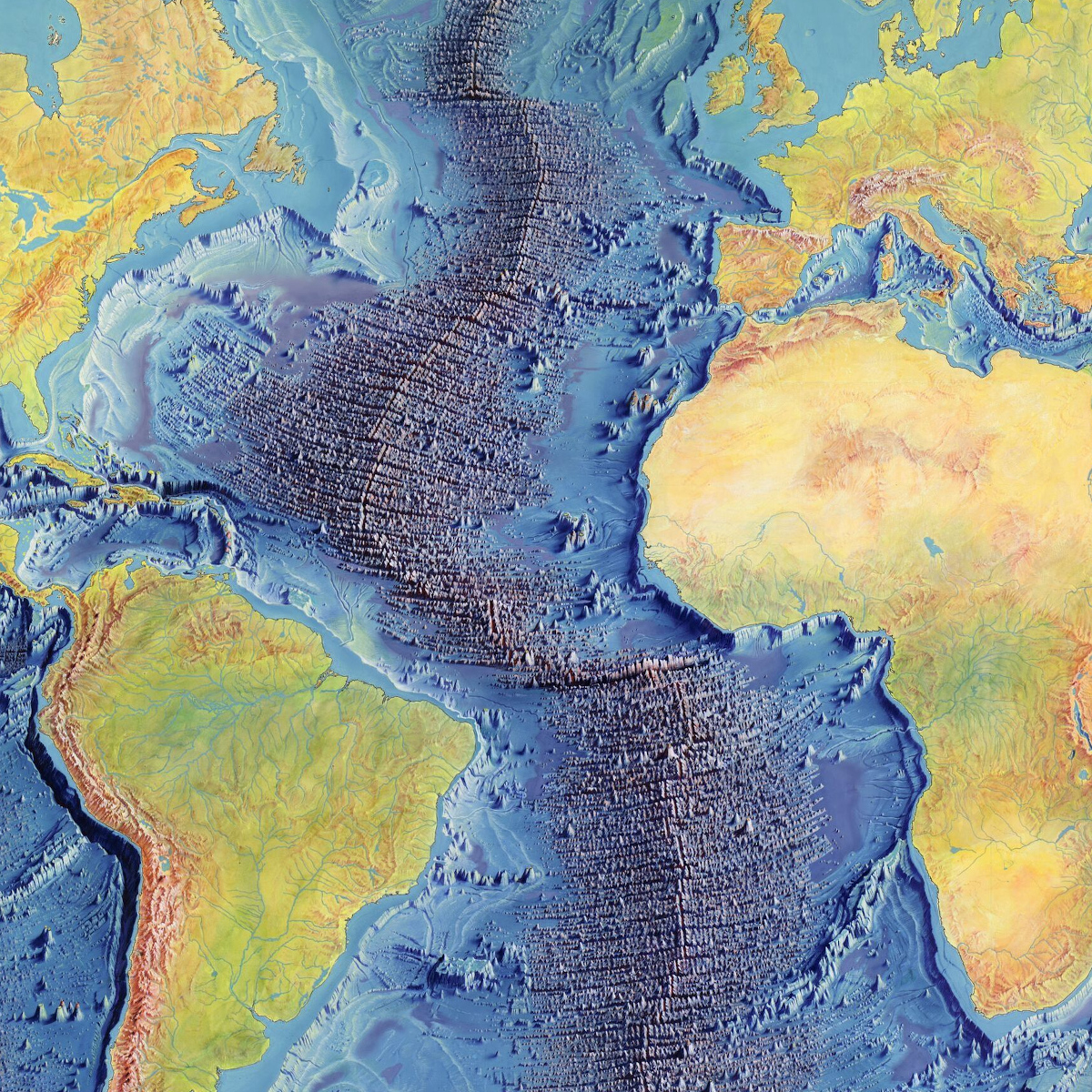

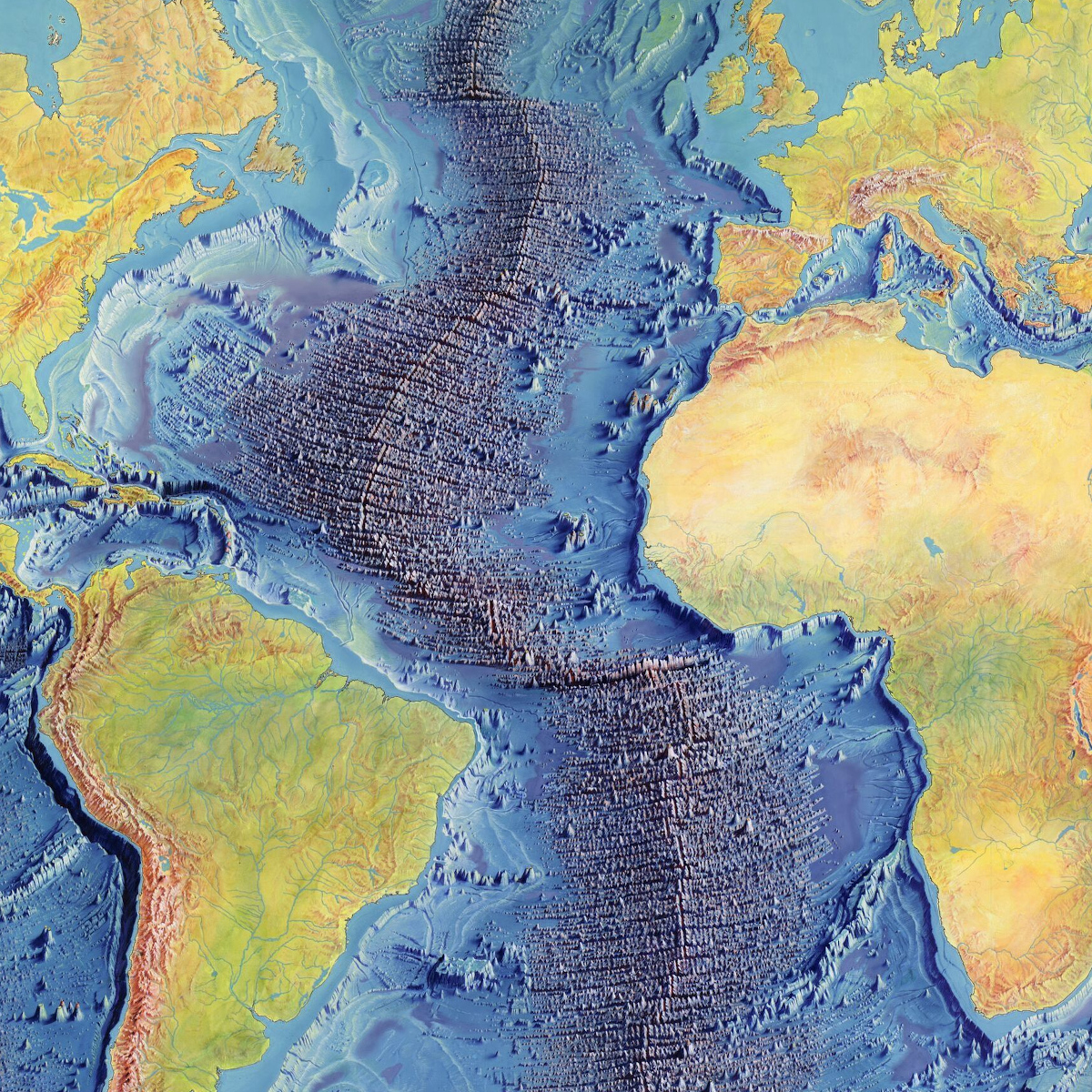

Lange war der Boden der Ozeane in weiten Teilen unerforscht: Forscherinnen und Forscher glaubten an eine flache und wenig interessante Wüste tief unter dem Meer, während Geologen sich komplett auf die Gesteine an Land konzentrierten. Denn die Kontinente galten den meisten ohnehin als unbeweglich.

Das änderte sich erst in den 1950er Jahren, als sich Reihe geophysikalischer Messmethoden durchsetzte. Echoortung mittels Sonar und seismische Messungen erlaubten eine Abtastung des Meeresbodens und der Gesteine darunter. In dieser Zeit begann die US-Geologin und Kartografin Marie Tharp am Lamont-Doherty Earth Observatory in New York City, die gewaltigen Datenberge der neuen Messgeräte auszuwerten. Ihre Tätigkeit war trotz ihrer Qualifikation die einer Assistentin. Doch Tharp schuf nicht nur die erste Karte des Atlantikbodens; sie entdeckte dabei ein 65.000 Kilometer langes Grabenbruchsystem, das den gesamten Planeten umspannt. Tharp gab mit dieser gewaltigen Entdeckung den Anstoß zur Entwicklung der modernen Plattentektonik.

Karl zeichnet in dieser Podcast-Folge das Wirken von Marie Tharp und ihrer Kollegen in Lamont nach, die zunächst gewaltige Widerstände unter den Geologen hervorrief. Als sich wenige Jahre später die Plattentektonik als akzeptierte Hypothese durchsetzte, geriet Maries Rolle in Vergessenheit.

Schleim hat es nicht leicht. Er ist vielleicht das einzige Biomaterial mit gleich zwei Imageproblemen. Er macht äußerlich nicht viel her, gilt also als banal oder Abfall. Und er ist ein außerordentlich potenter Ekel-Auslöser. Das hat seine Berechtigung, denn diese Emotion soll uns mit starken Abwehrreaktionen von Pathogenen und Parasiten fernhalten. Und Schleim ist tatsächlich oft kontaminiert. Er fängt Erreger ein und Mikroben produzieren selbst eigene Schleime. Das sind gute Gründe, um einen großen Bogen um Schleim zu machen. Aus der Distanz wird aber leicht übersehen, wie wichtig, komplex und unverzichtbar dieses Biomaterial ist.

Schleim hat das Leben auf der Erde wohl von Beginn an begleitet und liefert mehrere essenzielle Funktionen, etwa als Gleitmittel, als Klebstoff und als selektive Barriere, die etwa im Darm Nährstoffe passieren lässt und gleichzeitig Erreger abfängt. Dabei ähneln sich biologische Schleime und gehören zur großen Gruppe der Hydrogele. Sie bestehen fast nur aus Wasser, das aber so gebunden ist, dass es nur langsam fließen kann, Das ergibt die charakteristische Schleimigkeit, wobei der Organismus die Konsistenz und Eigenschaften von Schleimen verändern und so an den jeweiligen Bedarf anpassen kann.

In dieser Folge des AstroGeo Podcast erzählt Susanne Wedlich, wie sie ihren Ekel überwand und den Schleim lieben lernte. Vor allem aber geht es um die Rolle des Schleims auf der Erde und wie das Leben sie dank des besonderen Materials gestaltete. Susanne Wedlich ist Autorin des Riffreporter-Magazins Schleimwelten und hat ein Buch über das Thema geschrieben.

Sie sind erhaben, gewaltig und anziehend: Die Bergkette in der Mitte Europas war lange das bestuntersuchte Hochgebirge der Welt – zum Schaden vieler Geologen. Denn lange hielten sie die Alpen für einen Archetyp eines Gebirges. Als aber Geologen aber im Laufe der Geschichte zunehmend die Welt bereisten, stellten sie das genaue Gegenteil fest: Die Alpen sind ein geologischer Sonderfall unter den Gebirgen. Wie genau sie entstanden, konnten die Forscher erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts richtig beschreiben.\r\n\r\nIn dieser Folge erzählt David Bressan von der geologischen Forschungsgeschichte der Alpen, die voll von Irrungen und Irrtümern ist. Das Gespräch entstand in Südtirol in Norditalien, wo David zu Hause ist.

Erdbeben sind unbarmherzige Naturgewalten, wenn sie stark sind. Schwache Erdbeben sind eher von akademischem Interesse, könnte man meinen. Tatsächlich bin ich zu Besuch in einer universitären Erdbebenwarte, die tief im Schwarzwald steht und zu den genausten der Welt geht. Was die Geophysiker hier in ihren Seismogrammen sehen, erklärt Rudolf Widmer-Schnidrig. Im zweiten Teil gehen wir dann in den Messstollen hinein.

Geologen sind Menschen, die Steine verstehen. Aber über lange Zeit verstanden Forscher nicht ansatzweise, wie die feste Erde entstanden ist. Sie rätselten über die Rolle der Vulkane. Sie wunderten sich über Fossilien von Meerestieren hoch in den Bergen. Vor allem aber mussten sie sich nach der Bibel richten, denn die Entstehung der Welt war klar die Domäne der Kirche. age mit David Bressan einen Spaziergang über die verschlungenen Pfade der Geschichte der Geologie. David ist freiberuflicher Geologe aus Südtirol und bloggt in seiner Freizeit über die Geschichte der Geologie – und das dreisprachig.