„Im Weltall hört niemand dich schreien.“ Das stimmt natürlich nur, wenn entweder das Mikrofon im Helm kaputt ist oder man den Helm gleich ganz vergessen hat. Allerdings gibt es außer der Erde auch keinen anderen Himmelskörper im Sonnensystem, den Menschen ohne Helm betreten sollten. Schall gibt es trotzdem längst nicht nur bei uns. Definitiv nicht.

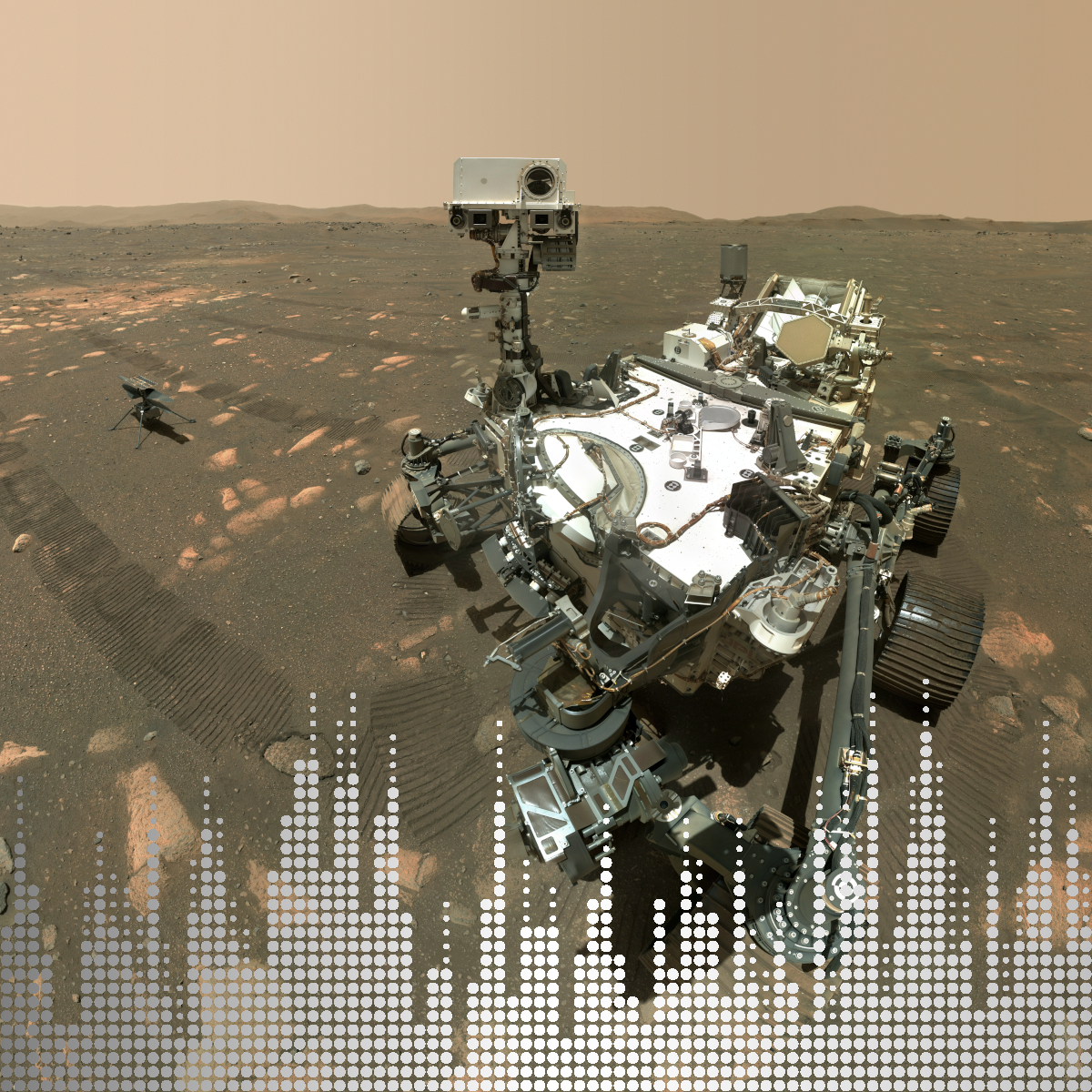

In dieser Folge von AstroGeo erklingen extraterrestrische Klänge. Karl erzählt von all den Versuchen, überhaupt Mikrofone auf fernen Welten zum Einsatz zu bringen. Die Venus und der Saturnmond Titan waren die ersten, auf denen dies gelang. Der häufig von Sonden besuchte Mars blieb überraschend lange unbelauscht. Das klappte erst mit dem neusten NASA-Rover Perseverance, dessen Mikrofone sogleich fantastische Geräusche aufnahmen. Die Marsforschung ist um einen Sinn reicher geworden.

William Aspdin war kein einfacher Zeitgenosse: Der Baustoff-Unternehmer im England des 19. Jahrhunderts trieb schon mal Geschäftspartner in den Ruin oder entwendete Straßenbelag als Rohstoff für seine Fabrik. Und doch ebnete Aspdin den Weg in die Moderne: Er entwickelte im Jahr 1843 den Portland-Zement, der bis heute das wichtigste Bindemittel für Beton ist. Aspdins Erfindung machte das moderne Bauen erst möglich – mit allen damit verbundenen Glanz- und Schattenseiten.

In dieser Folge erzählt Karl vom beliebtesten Baustoff der Menschheit und seinen Folgen: Derzeit baut der Mensch so viele Häuser, Brücken und Dämme wie nie zuvor, mit steigender Tendenz und wachsenden globalen Problemen. Sand und Kies werden knapp, wichtige Rohstoffe für den Beton. Und die Zementindustrie ist für rund jede zehnte Tonne CO2 verantwortlich, die der Mensch in die Atmosphäre ausstößt. Architekten, Bauingenieure und Chemiker tüfteln an Lösungen. Sie wollen einen Zement, der das Klima schont. Andere wollen den Beton sparsamer einsetzen oder fordern, den Schutt abgerissener Gebäude häufiger zu recyceln. Und dann wäre da noch die Idee, einen betonartiges Gestein auch für eine Basis auf dem Mond herzustellen.

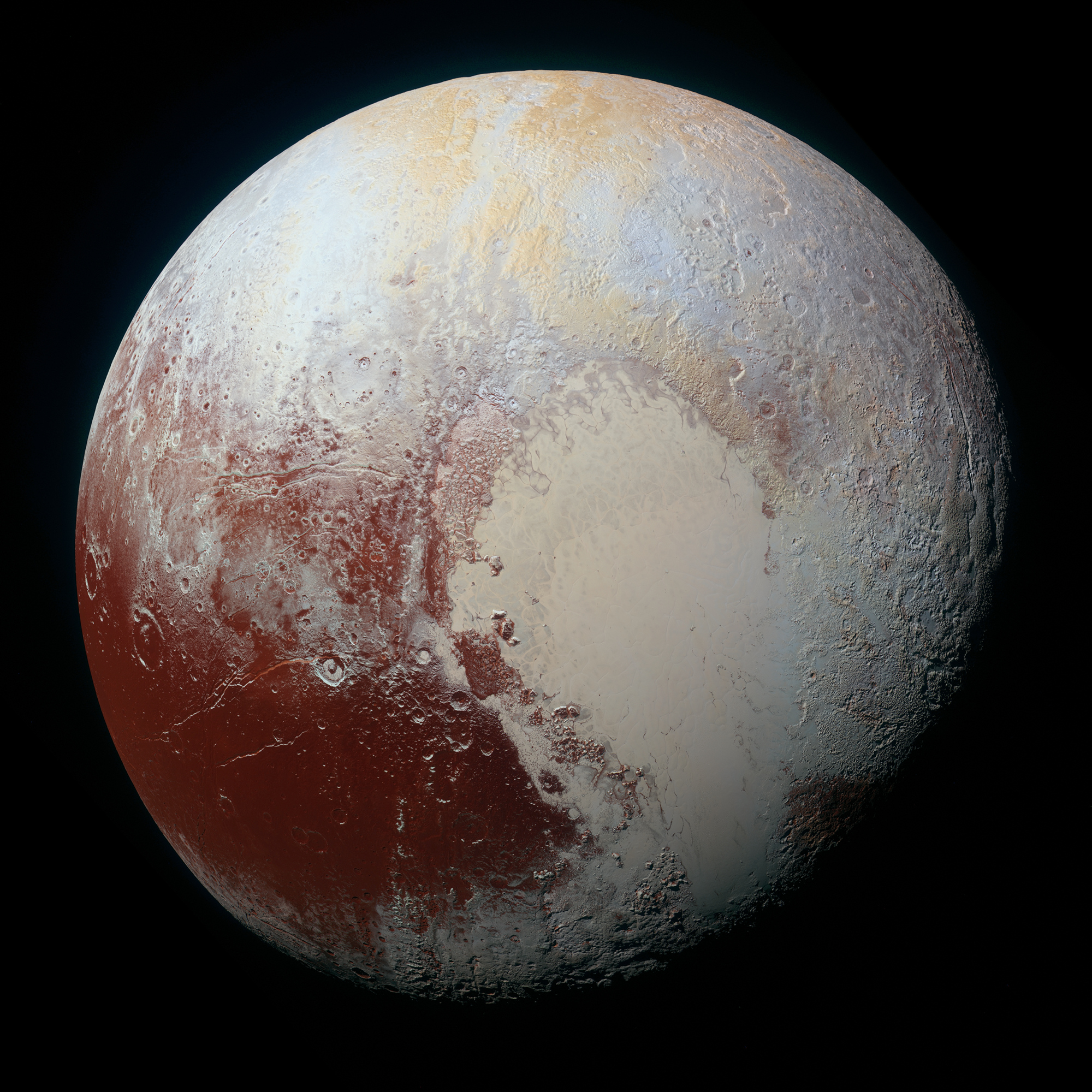

Pluto ist eine beliebte Welt. Spätestens seit am 14. Juli 2015 die NASA-Raumsonde New Horizons an dem Zwergplaneten vorbeirauscht war, flogen ihm die Herzen vieler Menschen zu. Es zeigte sich auch, dass auf seiner Oberfläche selbst ein Herz sitzt, wenn auch ein sehr kaltes. Denn die mittlere Temperatur auf Plutos Oberfläche mit seinem gewaltigen herzförmigen Gletscher aus Stickstoffeis liegt bei gerade einmal minus 229 °C.

Karl taucht in dieser Folge des Podcasts in die Geologie des Plutos ein. Schon lange vor dem Vorbeiflug von New Horizons gab es einige Kenntnisse über die ferne Welt. Doch erst die Daten der Sonde zeigten, wie dynamisch sich der Zwergplanet im Laufe eines 248 Erdjahre langen Sonnenumlaufs verändert. Gleich vier Eissorten spielen dabei eine wesentliche Rolle: Sie gleiten als Gletscher über die Oberfläche, sublimieren in eine dünne Atmsphäre, bilden steile Berghänge oder brechen aus Kryovulkanen als eisige Lava empor.

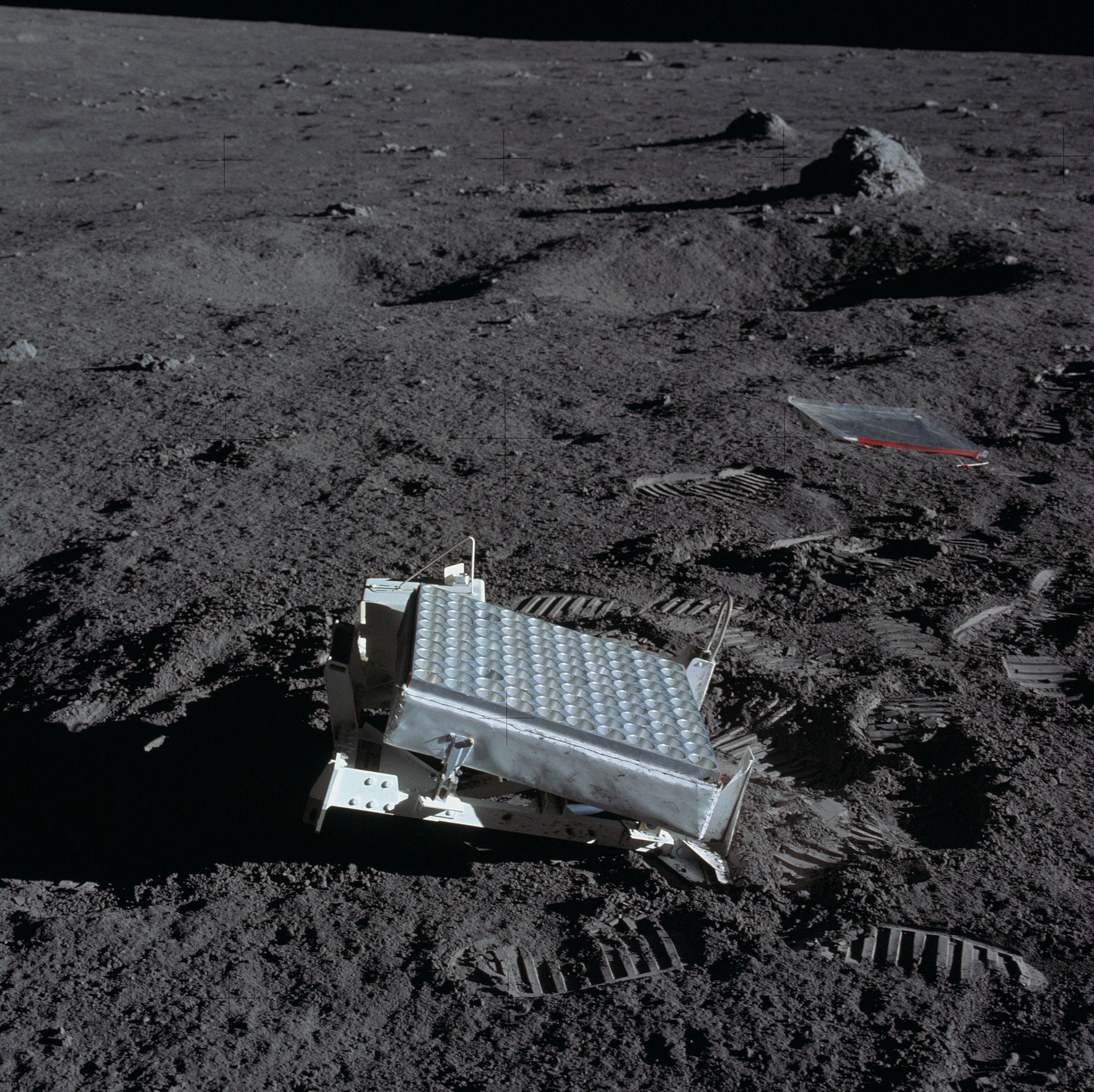

Bei den Mondlandungen in den 1960er- und 1970er-Jahren ging es um Vieles – die Wissenschaft war da, ehrlich gesagt, eher eine Randnotiz. Und die Apollo-Astronauten haben als Abschiedsgruß auch noch eine ganze Menge Müll zurückgelassen. Allerdings haben Sie auch etwas durch und durch Nützliches auf dem Mond abgestellt. Es war leicht zu tragen und unkompliziert in der Installation: Spiegel. Auch zwei sowjetische Mondfahrzeuge hatten Spiegel an Bord.

Franzi erzählt, warum die lunaren Retroreflektoren auch noch fünfzig Jahre nach dem Ansturm auf den Mond praktisch sind: Dieses „Lunar Laser Ranging“ ist längst nicht nur dafür gut, um die Abstand zu unserem Begleiter hochgenau zu vermessen.

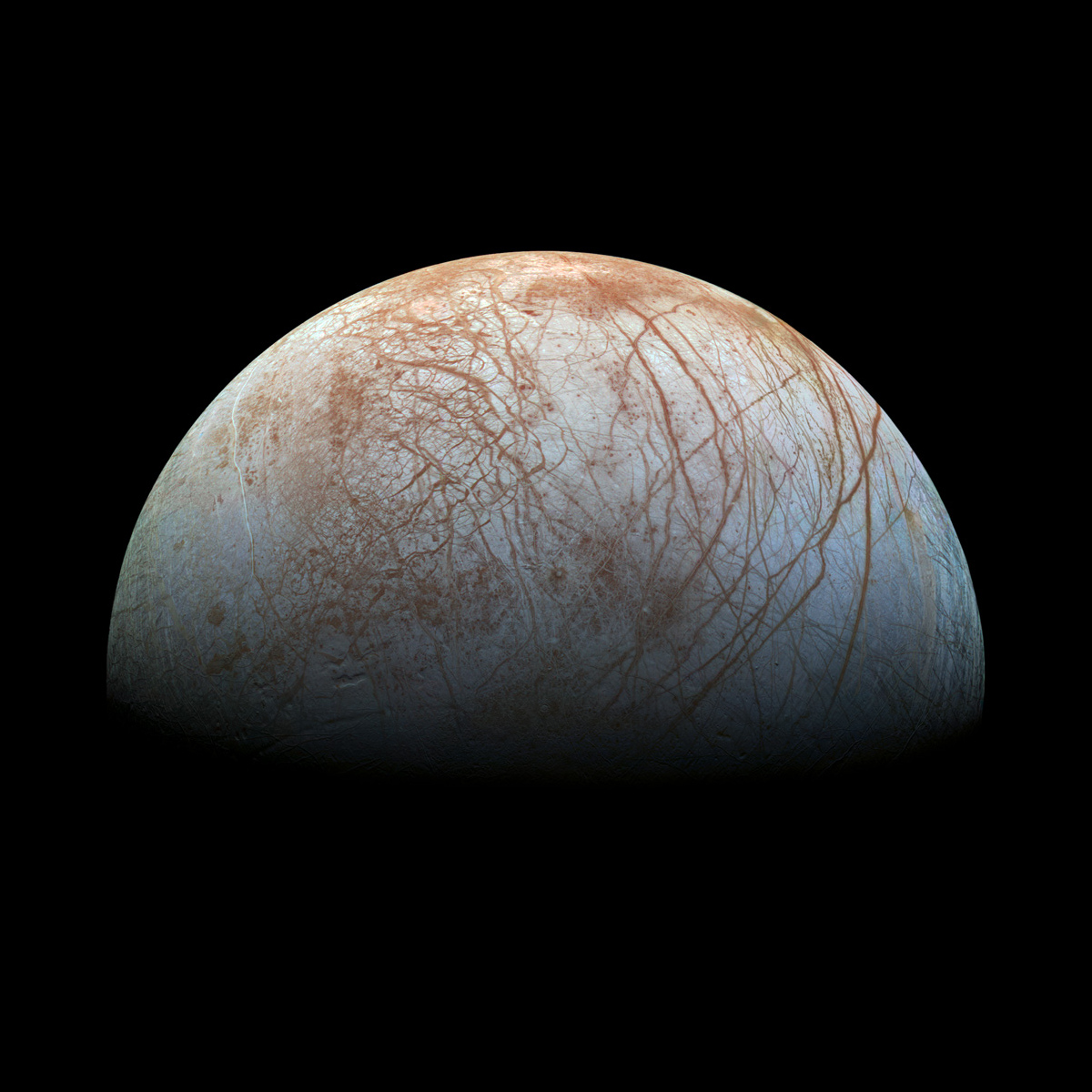

Die Erde ist der blaue Planet, dabei ist sie verglichen mit vielen anderen Welten überraschend trocken. Nur 0,2 Prozent der Masse der Erde bestehen aus Wasser. Besonders Monde jenseits der Marsbahn besitzen häufig eine dicke Kruste auf Eis. Dazu gehören die Jupitermonde Europa, Ganymed und Kallisto, der Saturnmond Enceladus oder der Neptunmond Triton. Was sich unter dem Eis befindet, war lange völlig unklar.

Karl erzählt in dieser Folge, wie der erste Ozean außerhalb der Erde auf Europa am Jupiter entdeckt wurde. Europa ist den Astronomen schon seit über 400 Jahren bekannt. Dennoch brauchte es Jahrhunderte des wissenschaftlichen Fortschritts, viele Jahre von Beobachtungen und mehrere Raumsonden, unter die Eisschicht zu blicken. Unter mehreren Kilometern Eis könnte es von Leben wimmeln.

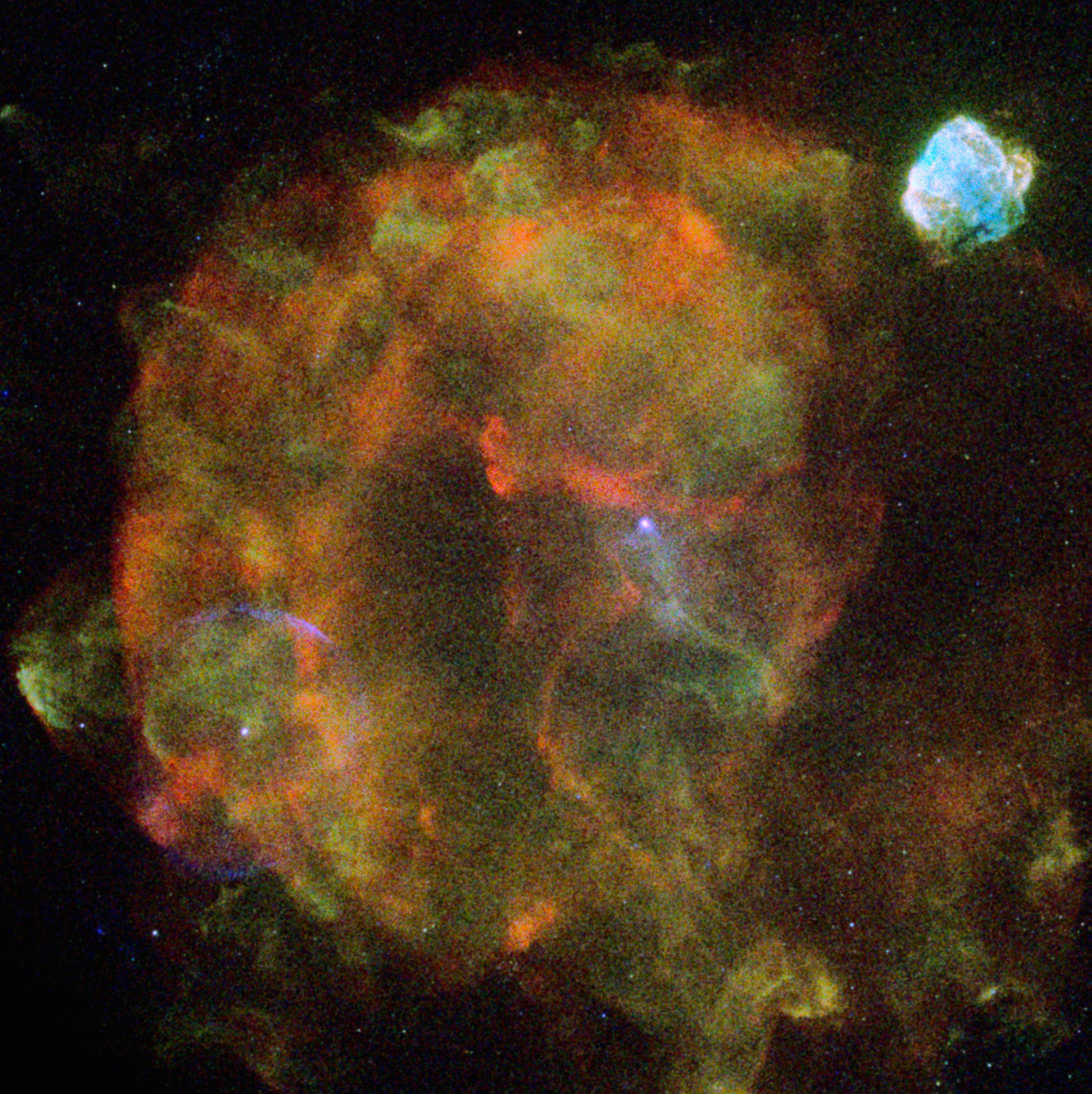

Galaxienhaufen, Dunkle Energie, Supernovaüberreste und Neutronensterne: Auf der To-do-Liste des Weltraumteleskops eRosita stand nicht weniger als eine Kartierung des gesamten Himmels, als es 2019 ins All befördert wurde. Eine Himmelsdurchmusterung im Röntgenbereich hatte sich die Forschenden hinter der vornehmlich deutschen Mission vorgenommen, insgesamt acht Mal sollte eRosita den Himmel abtasten. Doch das ist bisher nicht gelungen: Denn eRosita ist auf einer russischen Plattform montiert. Ins All geschossen wurde das deutsche Teleskop von Russland. Und auch den Bodenkontakt hat bis Anfang März 2022 Russland übernommen… und was war dann?

Franzi erzählt die Geschichte des Röntgenteleskops eRosita, das Jahrzehnte gebraucht hat, um überhaupt da zu sein, wo es heute ist, nämlich am Lagrange-Punkt L2. Und es ist eine Geschichte davon, dass ein Krieg auf der Erde auch im All seine Spuren hinterlässt.

Im Februar 1968 traf sich auf dem Gelände des Johnson Space Centers in Texas eine illustre Gruppe von Ingenieuren und Wissenschaftlern. Sie wollten beraten, wo schon bald die ersten Menschen auf dem Mond landen sollten. Dabei ging es allerdings nur sehr am Rand um die Geologie des Erdtrabanten.

Karl erzählt die Geschichte des Mondgesteins, die nach etlichen erfolgreichen menschlichen und robotischen Missionen erst ihren Anfang nahm. Das Mondgestein wanderte dabei nicht nur in die Labore, sondern geriet auch auf Abwege.

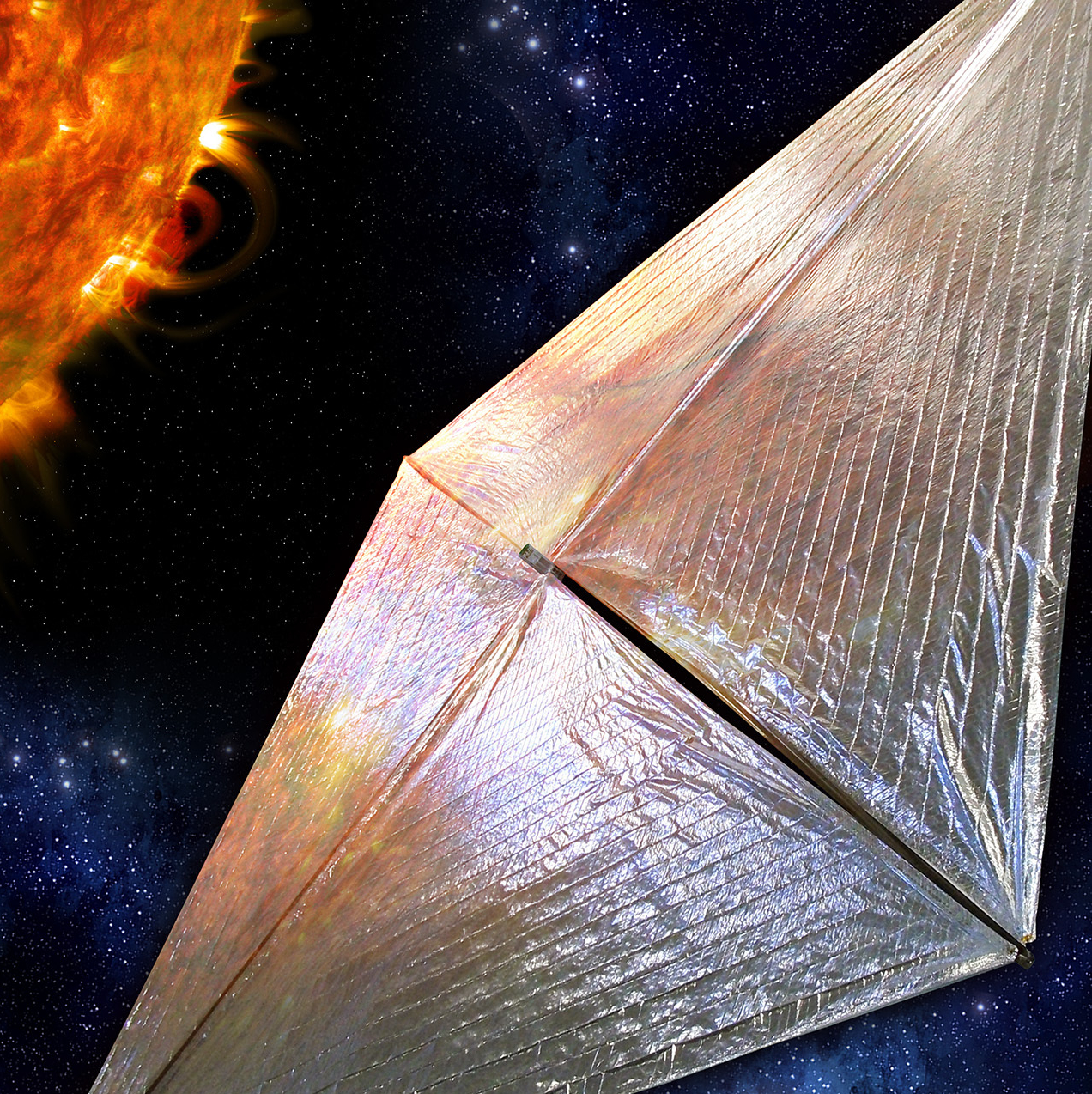

Der Wind bläht die Segel und das Schiff nimmt Fahrt auf, neuen Abenteuern entgegen. Eine solche Reise ist auch im All möglich: Mit Segeln ließen sich nach dem Raketenstart Planeten, Asteroiden oder Kometen ganz ohne Treibstoff erreichen. Es sind sogar ganz andersartige Umlaufbahnen möglich.\r\n\r\nNoch aber steht die Technologie am Anfang: Seit 2019 segelt LightSail-2 um die Erde, langsam übernimmt auch die NASA die Technologie. In dieser Episode geht es um den aktuellen Stand der Sonnensegel: Wir haben mit Expertinnen und Experten gesprochen, was die Planer noch davon abhält, im All Segel zu setzen – und warum manche diesen Schritt mittlweile wagen.

Without satellites, modern warfare can no longer work. More and more countries are therefore developing weapons to take down enemy satellites in the event of war. But this development potentially has a high price.\r\n\r\nKarl Urban talks to Daniel Porras who works in Geneva in Switzerland as a researcher at the United Nations Institute for Disarmament Research. Daniel published a paper in 2006. It is called \“The Common Heritage of Outer Space: Equal Benefits for most of Mankind\“. But more recently he is more and more involved with the severity of current space diplomacy.

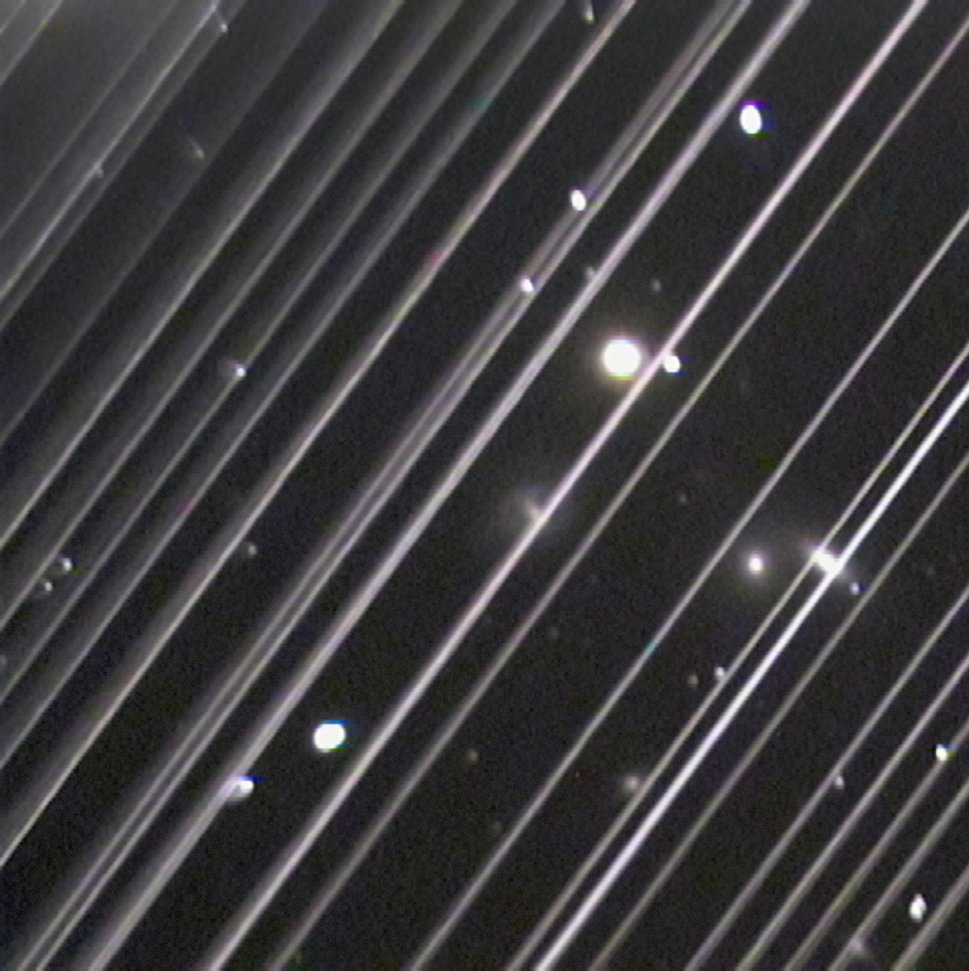

Die Astronomie sticht unter den Wissenschaften hervor, weil sie alle Menschen aller Kulturen wohl gleichermaßen berührt: Jeder Mensch kann in einer sternenklaren Nacht an den Himmel blicken und die Gestirne auf sich wirken lassen. Doch die Menschheit verändert den Nachthimmel und das wohl mit zunehmendem Tempo: Die Astronomengemeinde warnt derzeit jedenfalls, dass das Ende des Nachthimmels wie wir ihn bisher kannten, bevorsteht. Und das selbst, wenn die Lichter der Stadt fern und die Sicht gut ist.\r\n\r\nDie erste Megakonstellation heißt Starlink: Das Unternehmen SpaceX möchte 12000 Satelliten ins All bringen, vielleicht sogar noch viel mehr. Karl Urban erzählt was dran ist an den Sorgen der Astronomen.