Eingepackt in eine dicke Atmosphäre aus Wasserstoff fristet K2-18b seit einigen Jahrmilliarden eine eigentlich unbescholtene Existenz als Exoplanet um einen roten Zwergstern. Er kreist irgendwo in Richtung des Sternbilds Löwe, rund 120 Lichtjahre von uns entfernt. Doch nachdem Forschende 2015 entdeckt hatten, gerieten zumindest sie in Aufregung: Denn K2-18b ist zwar größer als die Erde und gleichzeitig weniger dicht – er besetzt also vermutlich keine feste Oberfläche aus Gestein – aber er umkreist seinen Stern in der sogenannten habitablen Zone: der Region um einen Stern, in der es flüssiges Wasser geben könnte. Außerdem ist der Planet mit einer dicken Atmosphäre gesegnet, die sich indirekt mit unseren Weltraumteleskopen beobachten lässt. Somit ist K2-18b ein perfektes Ziel für Forscherinnen und Forscher, die mehr über die für uns so fremde Welt erfahren wollen.

In dieser Podcastfolge erzählt Franzi die Geschichte des Exoplaneten K2-18b: was wir derzeit wirklich über diesen Planeten wissen können und was nicht – und woher die Gerüchte kommen, dass auf diesem so unscheinbaren Exoplaneten gar eine Biosignatur entdeckt worden sein soll.

Wir Menschen sind nichts Besonderes: Wir leben auf keinem besonderen Planeten, wir befinden uns in einer ganz und gar gewöhnlichen Galaxie. Ist dann wenigstens unser Universum etwas ganz Besonderes, das es so nur einmal gibt?

Normalerweise machen die harten Naturgesetze der Physik spannenden Ideen aus der Science Fiction eher einen Strich durch die Rechnung: Beamen? Geht nicht, gibt’s nicht. Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit? Kann man sich abschminken, ist rein physikalisch unmöglich. Und was ist mit dem bösen Doppelgänger, der im Paralleluniversum nebenan nur darauf lauert, die Herrschaft übers Multiversum an sich zu reißen?

In dieser Folge des AstroGeo-Podcast erzählt Franzi die Geschichte der Parallelwelten, Paralleluniversum, den Vielen Welten und dem Multiversum: Tatsächlich kennt die Physik nicht nur eine Art von Parallelwelt – sondern gleich mehrere! Leben wir tatsächlich in einem vor lauter Universen nur so blubbernden Multiversum? Gibt’s irgendwo da draußen vielleicht wirklich einen bösen – oder, noch viel schlimmer: einen guten! – Doppelgänger von uns allen? Vielleicht besteht das Paralleluniversum nebenan aus einem gigantischen Schwarzen Loch und sonst nichts? Und gibt es sie überhaupt?

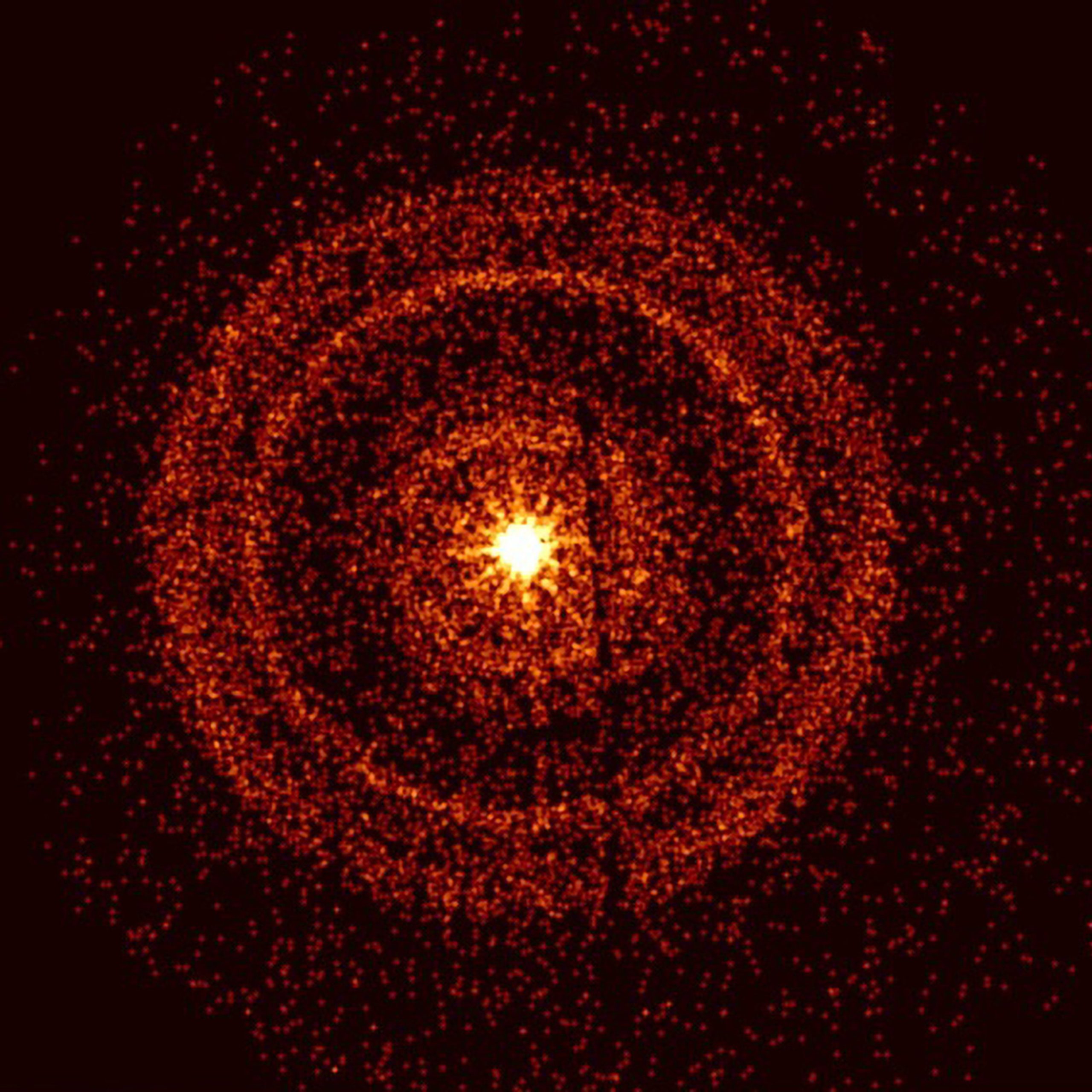

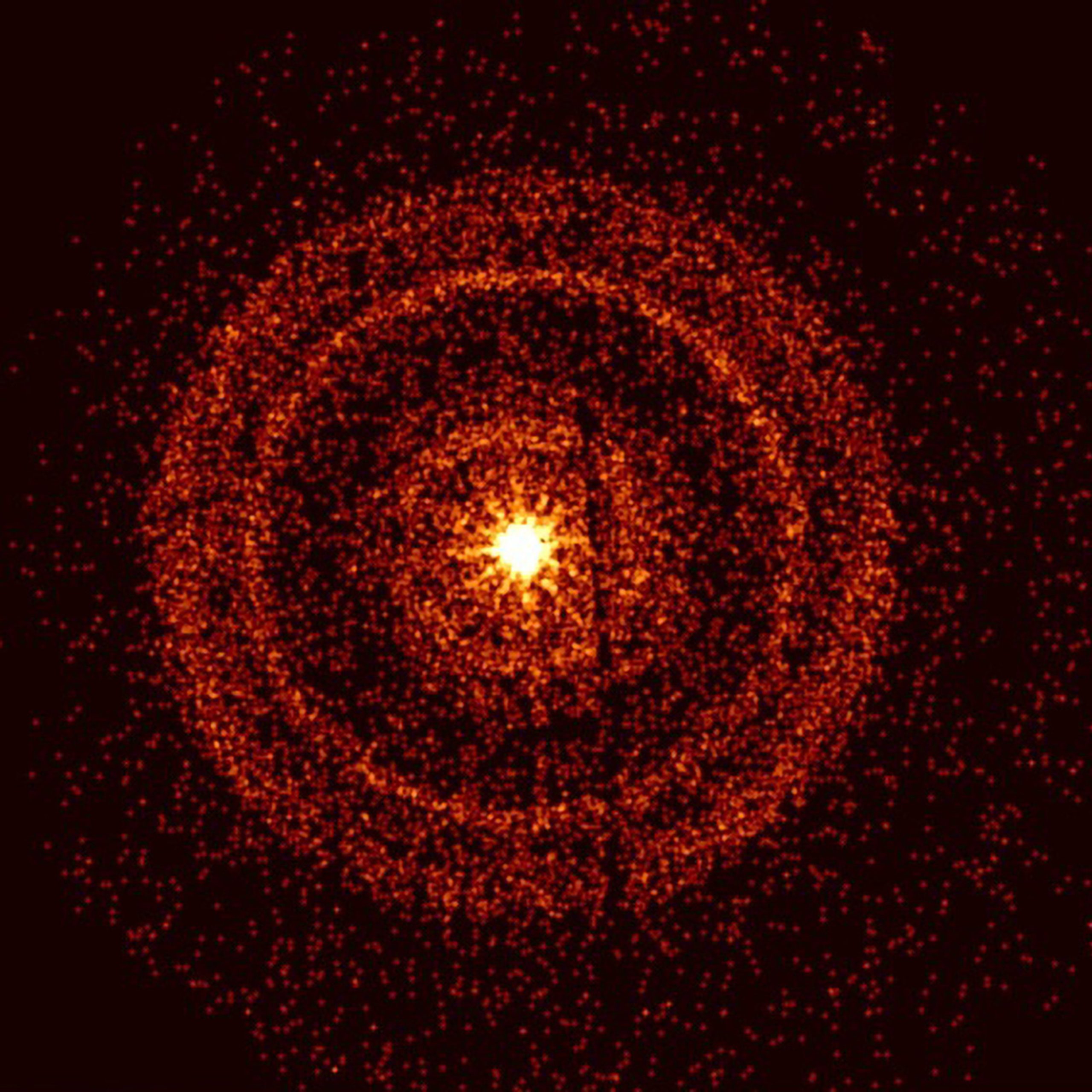

Eigentlich wollten die USA nur überprüfen, ob sich auch alle Beteiligten an den Partiellen Teststopp-Vertrag halten, der bestimmte Atomwaffentests und andere Kernexplosionen verbot: Dafür wurden in den 1960er-Jahren die Vela-Satelliten in hohe Erdumlaufbahnen geschickt. Doch zunächst fanden diese Satelliten keine Anzeichen auf geheime Kernwaffen-Tests, sondern auf mysteriöse helle Lichter aus dem All: Diese Gammablitze leuchteten im hochenergetischen Gammastrahlenbereich sekundenlang auf, bevor sie wieder verblassten. Sie schienen von überall her aus dem All zu kommen – was steckte dahinter?

Heute wissen wir: Gammablitze kommen von sehr weit weg, zum Glück, möchte man sagen: Denn würde ein Gammablitz von nebenan auf die Erdatmosphäre treffen, hätte das drastische Auswirkungen auf die Erde und auf das Leben auf ihrer Oberfläche. Ein solcher Gammablitz könnte ein Massenaussterben auslösen – und vielleicht ist das in der Vergangenheit schon einmal passiert.

In dieser Folge des AstroGeo-Podcasts erzählt Franzi die Geschichte der Gammablitze und was wir über sie bereits wissen. Und sie erzählt vom 9. Oktober 2022, als der bislang hellste jemals gemessene Gammablitz namens GRB 221009A auf die Erdatmosphäre traf, Spitzname: BOAT – brightest of all time.

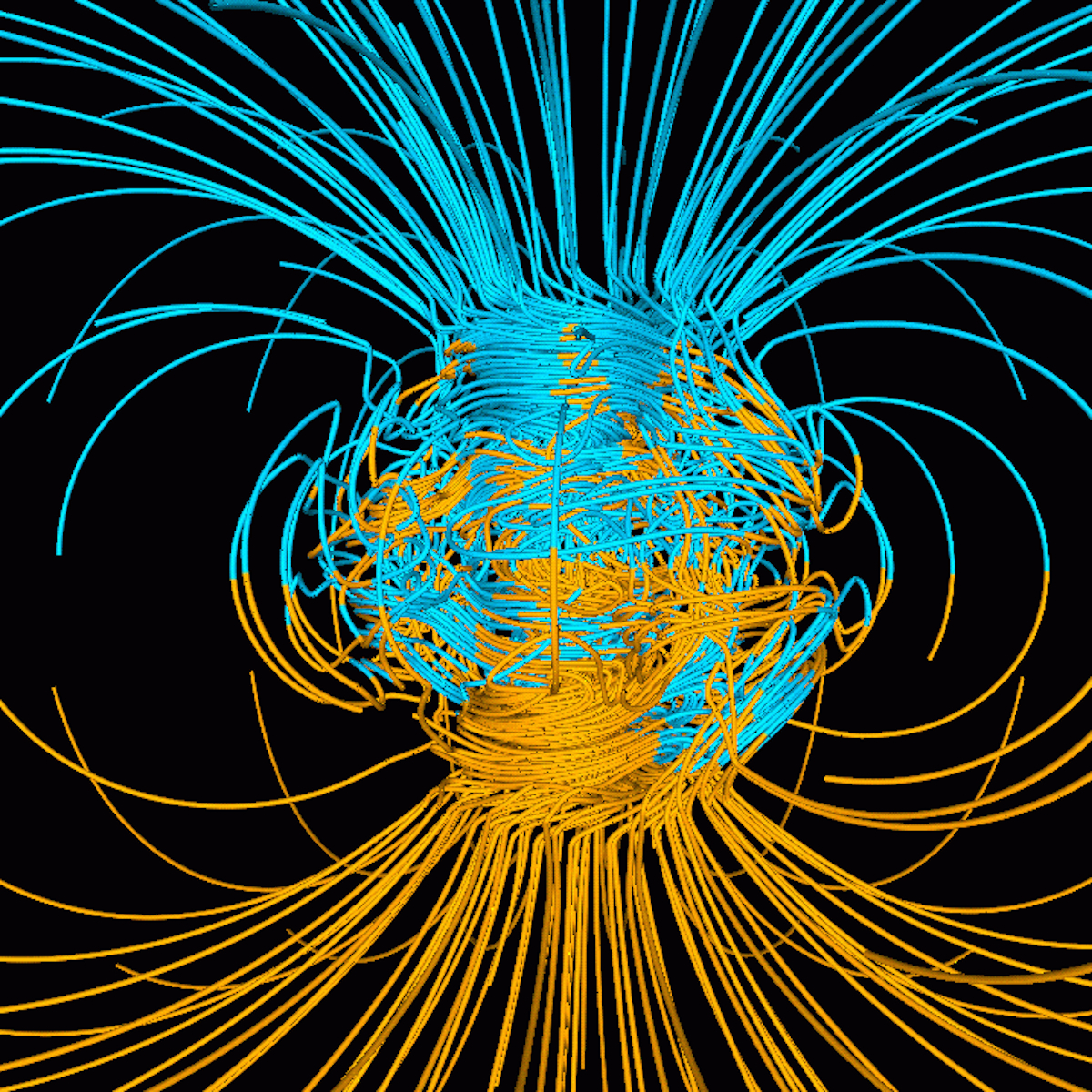

Es schützt uns vor gefährlichen Ausbrüchen der Sonne und zaubert Polarlichter an den Himmel: Heute wissen wir, dass wir dem Magnetfeld der Erde eine Menge verdanken. Tatsächlich aber dauerte es 2500 Jahre, um zu verstehen, wie es entsteht.

Karl erzählt in dieser Folge des Podcasts, wie das Erdmagnetfeld über die Jahrhunderte immer genauer untersucht wurde, ohne dass Forscherinnen und Forscher ihm wirklich auf die Schliche kommen konnten. Beginnend vom ersten Kompass im alten China, über erste Versuche mit runden Magneten bis zur Entdeckung des Elektromagnetismus im 19. Jahrhundert: Der Geodynamo tief im Erdinnern weigerte sich, seine wahre Natur zu zeigen.

Am Ende brauchte es tief gehende Erkenntnisse aus der Geologie und Supercomputer, um dem Erdmagnetfeld mit seinen verwirrenden Schwankungen und Umpolungen auf die Schliche zu kommen.

Warum scheint unsere Sonne? Antwort: Kernfusion! Tief in ihrem Innern verschmelzen also unter anderem Atomkerne des Wasserstoffs – zu Helium. Doch Forschende wollten sich in den 1960er Jahren nicht nur mit schönen Erklärungen begnügen, sondern eine so schlüssige Erklärung auch experimentell überprüfen: zum Beispiel mit einem unterirdischen Tank in der Homestake-Mine in South Dakota, der, gefüllt mit chemischem Reinigungsmittel, darauf wartete, dass ab und zu ein Neutrino von der Sonne vorbeikäme.

Denn unsere Sonne erzeugt bei der Kernfusion auch Neutrinos – und diese wollten Forscherinnen und Forscher finden und zählen. Das gelang ihnen auch. Doch leider kamen in den irdischen Neutrinodetektoren nur rund ein Drittel der erwarteten Neutrinos an. War gar die Sonne kaputt? Hatte man doch nicht verstanden, warum die Sonne scheint? Oder war das Problem ganz woanders zu verorten – vielleicht waren die Neutrinos selbst schuld?

Franzi erzählt Karl in dieser Ausgabe des AstroGeo Podcasts vom Rätsel der fehlenden Sonnen-Neutrinos – und zur Beruhigung: Nein, unsere Sonne war wohl doch nicht kaputt.

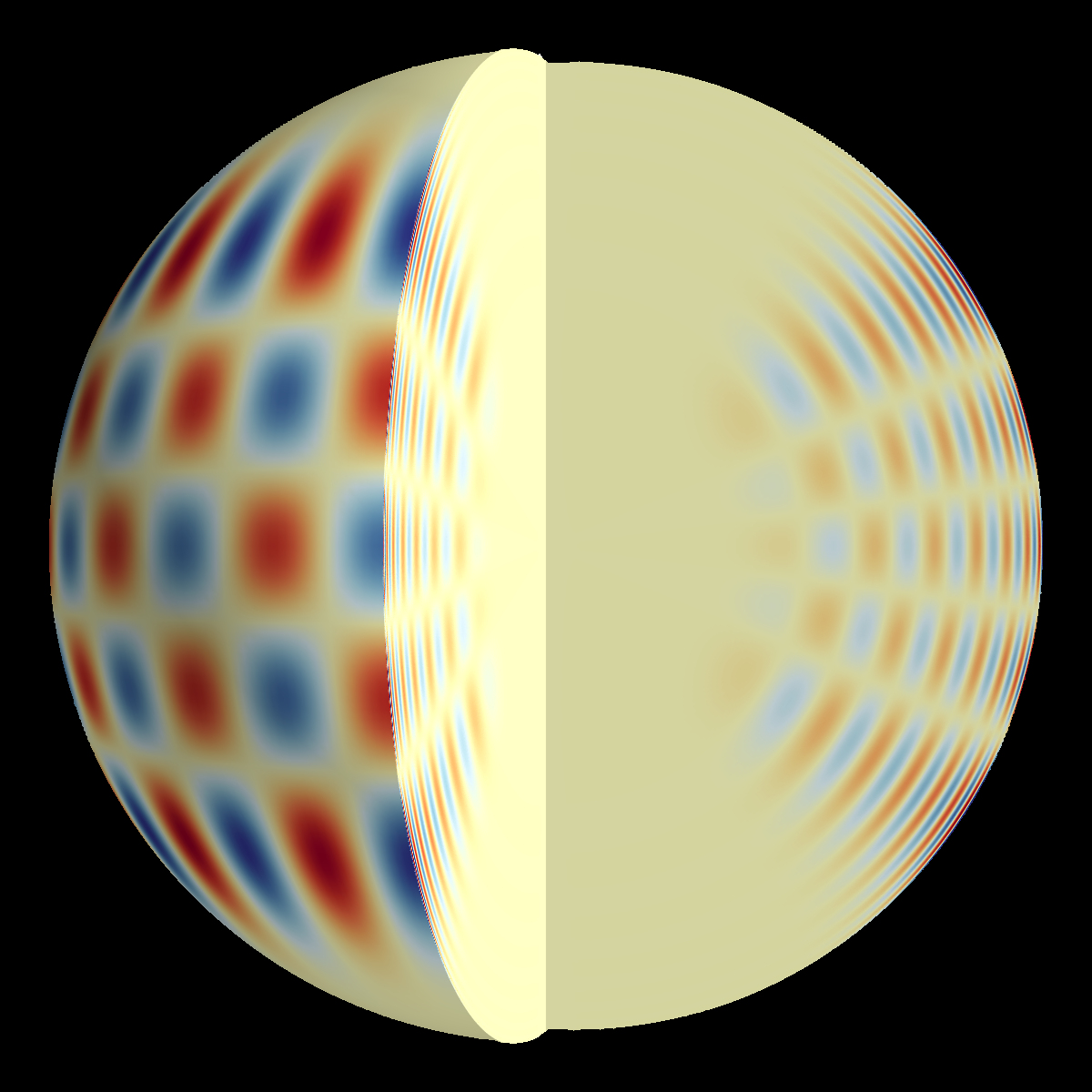

Sag mir, wie du wackelst – und ich sage dir, wie alt du bist. Astronominnen und Astronomen haben mit der Asteroseismologie ein Werkzeug entwickelt, um Sternen intime Details zu entlocken. Die Sternenbeben verraten dazu, wie groß und schwer ein Stern ist und außerdem, wie viel Wasserstoff er seinem Zentrum schon zu Helium verbrannt hat.

Mit der Asteroseismologie können Forschende regelrecht in Sterne hineinhören. Ähnlich wie Erdbeben auf der Erde uns verraten, was im Inneren der Erde los ist, verraten die Schwingungen von Sternen, wie ihr Inneres aufgebaut ist.

Franzi erzählt die Geschichte der Asteroseismologie – und wie das überhaupt funktioniert, die Schwingungen und Sternenbeben eines Objekts zu vermessen, auf dem wir garantiert nie einen Seismographen aufstellen werden.

Sterne kennen wir. Sterne sind runde, heiße und leuchtende Gaskugeln, es gibt zu Milliarden und Abermilliarden im Universum, angetrieben von der Kernfusion in ihrem Inneren. Aber was soll ein Quasi-Stern sein?

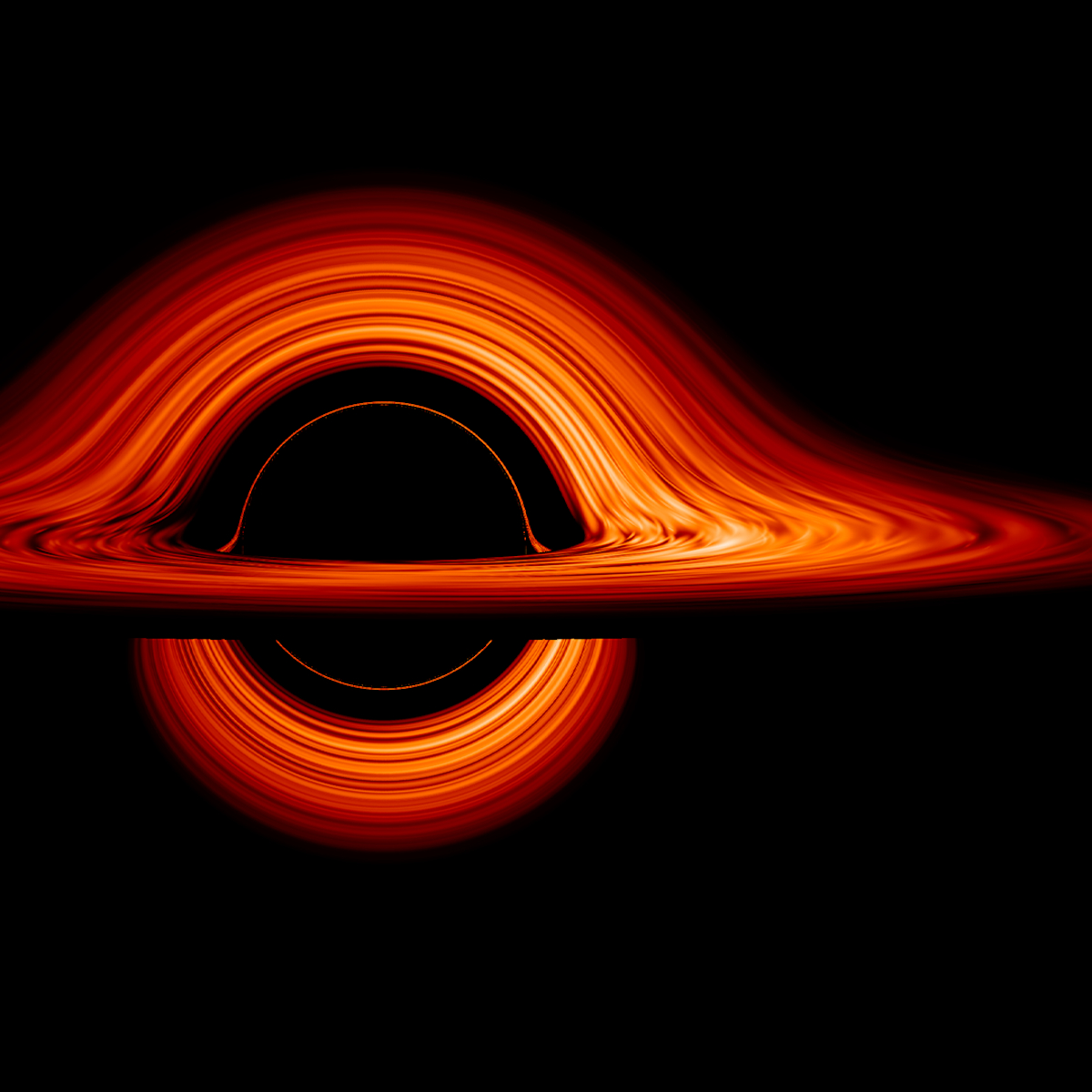

Diese hoch exotischen Himmelskörper betreiben in ihrem Inneren keine Kernfusion. Dafür sind sie so groß wie unser ganzes Sonnensystem – und in ihrer Mitte lauert ein Schwarzes Loch. Und eigentlich haben sie mit Sternen an sich überhaupt nichts zu tun. Wenn es sie wirklich gäbe, sähen wohl aber so aus wie ein viel zu groß geratener, rötlicher Riesenstern.

Gefunden hat bislang noch niemand einen dieser Quasi-Sterne. In dieser Folge von AstroGeo erzählt Franzi trotzdem ihre Geschichte: Sie könnten in der Frühzeit des Universums dafür gesorgt haben, dass die supermassereichen Schwarzen Löcher, die heutzutage im Zentrum fast aller Galaxien existieren, überhaupt erst so supermassereich werden konnten.

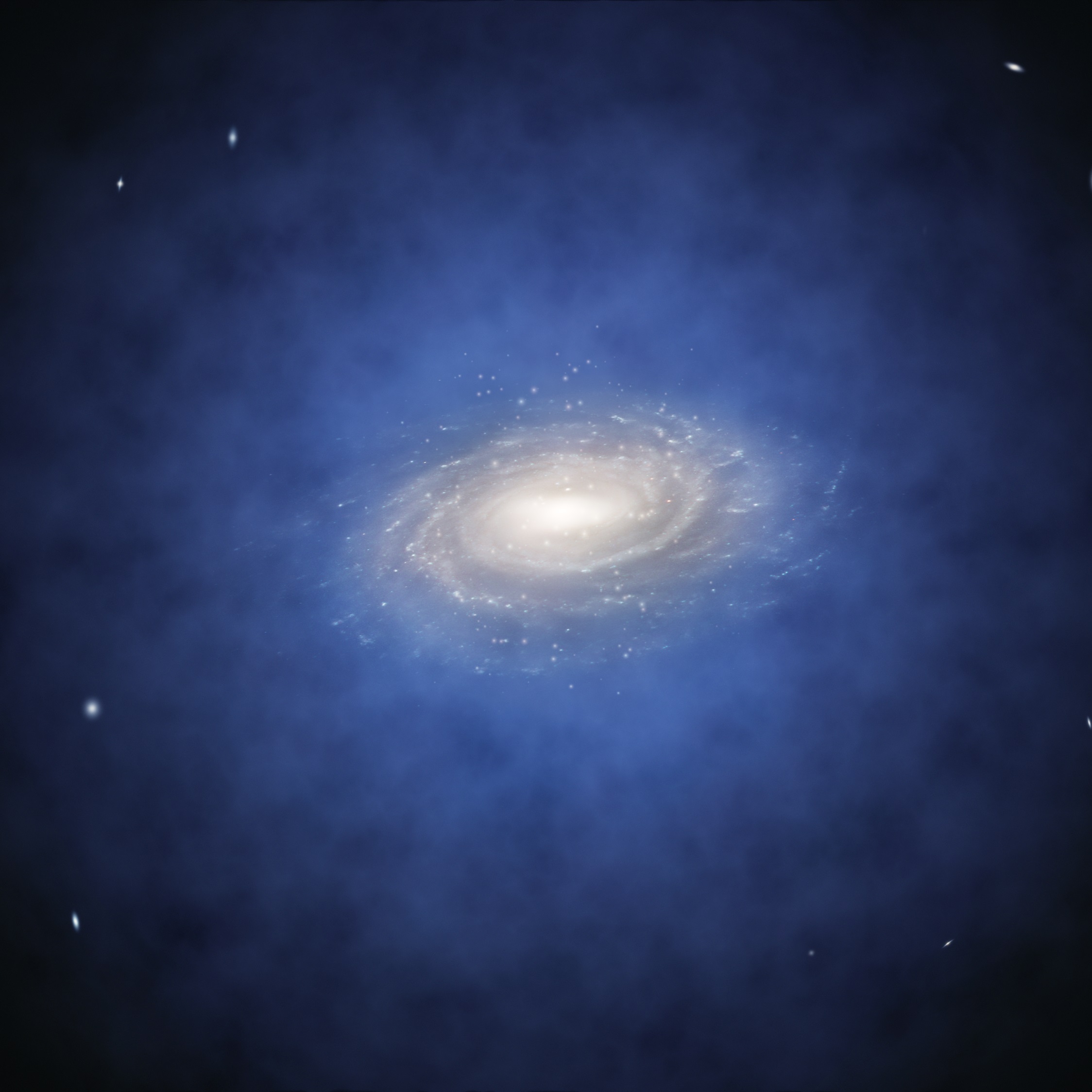

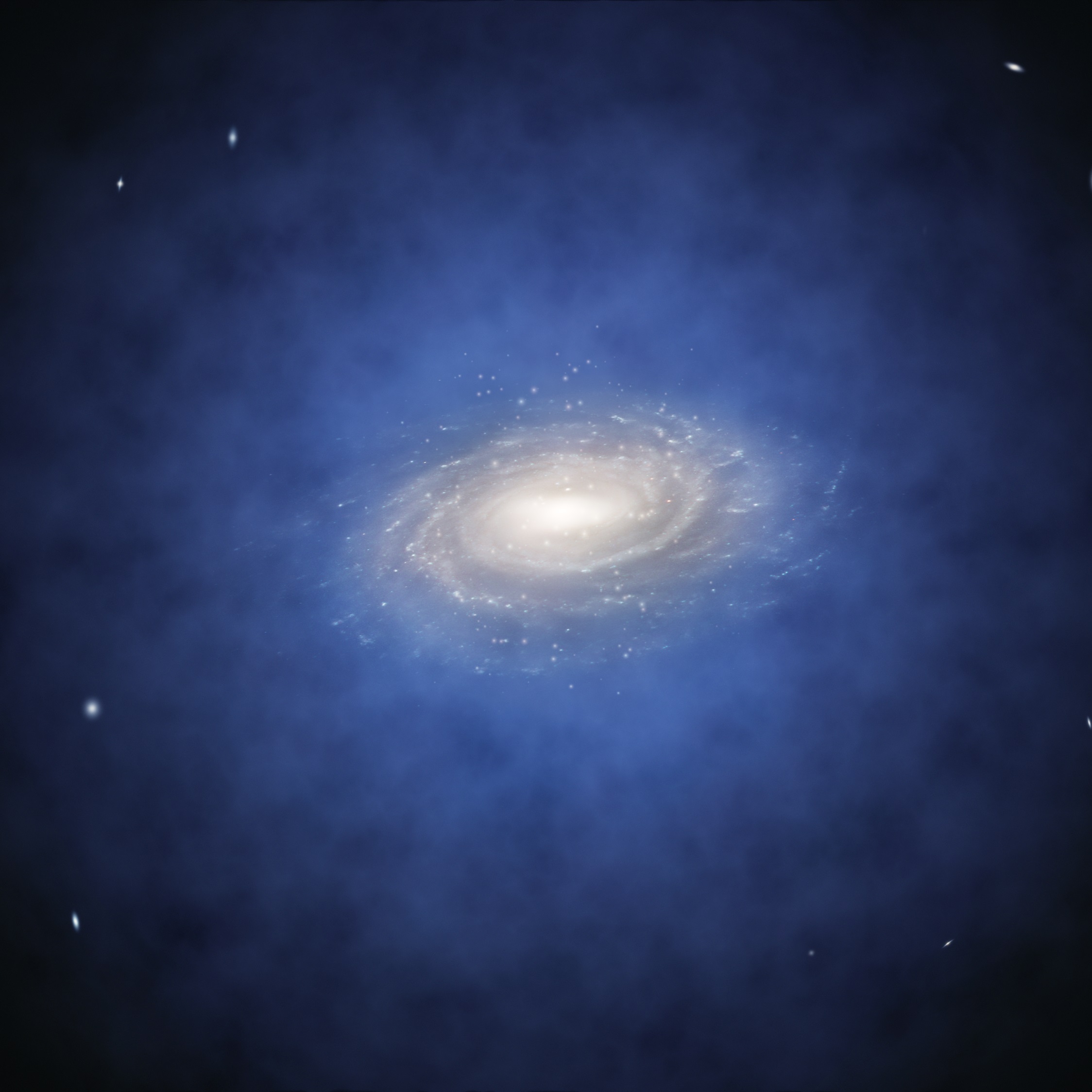

Dunkle Materie muss es geben – jene unsichtbare Materie, die auch unsere Galaxie vor dem Auseinanderfliegen bewahrt. Bis zu 85 Prozent aller Materie in unserem Universum sollte aus Dunkler Materie bestehen. Aber wo ist sie? Und was ist sie? Als guter Kandidat galten und gelten hypothetische Teilchen namens WIMP (weakly interacting massive particles). Stimmt das, wäre unsere ganze Galaxie in einen Nebel aus jenen zwar massereichen, aber extrem flüchtigen Teilchen regelrecht eingebettet. Auch durch die Erde würden in jedem Moment von Billionen von WIMPs fliegen.

Zwar gelten die WIMPs als guter Kandidat für die so dringend gesuchten Materieteilchen – aber ihr Nachweis auf der Erde gestaltet sich als schwierig. Oder doch nicht? Es gibt da zumindest ein Experiment in einem italienischen Labor, rund 1400 Meter unter der Erde, das behauptet: Wir haben die WIMPs gefunden! Und das schon seit über 25 Jahren!

Franzi erzählt Karl die Geschichte des Dramas um das DAMA-Experiment: eine Geschichte vom Suchen und, nun ja, Nicht-Finden der Dunklen Materie – eine Erfolgsgeschichte der wissenschaftlichen Methode oder doch eher ein Trauerspiel?

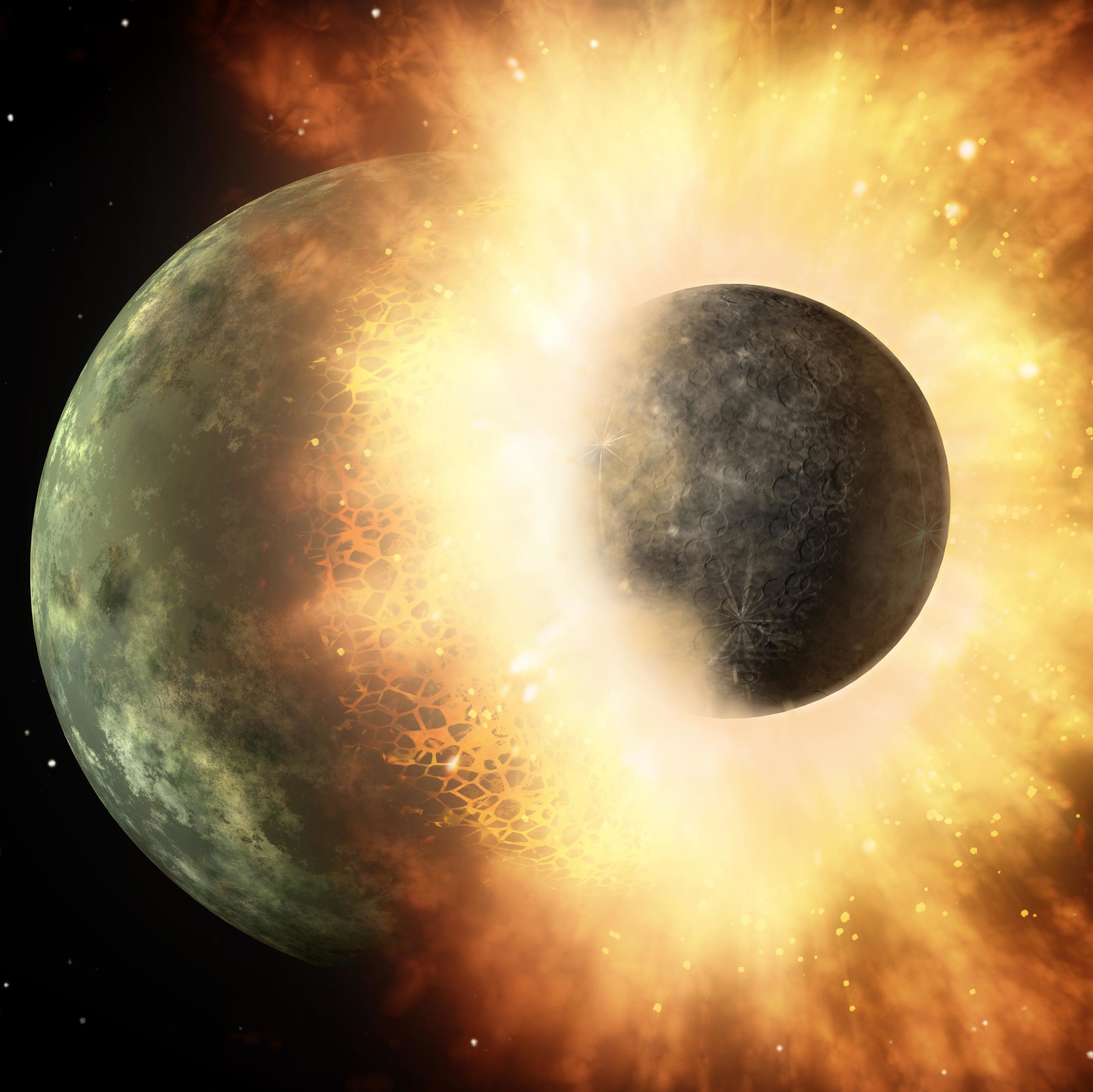

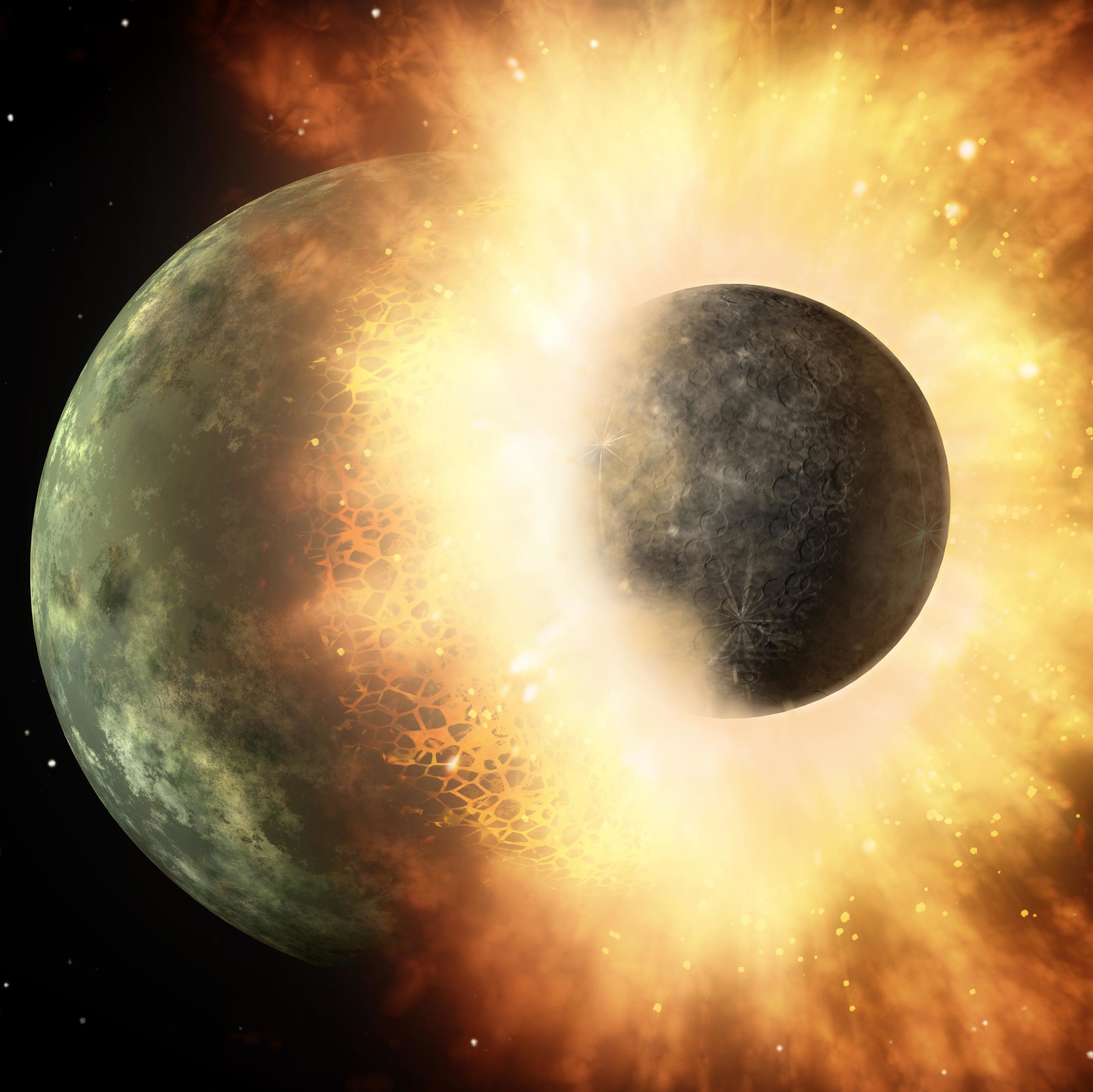

Unser kosmischer Vorgarten besteht aus Himmelskörpern, die kaum unterschiedlicher sein könnten: Da sind verschieden große Planeten und ihre Monde, von denen manche brav auf regulären und andere auf äußerst verschrobenen Bahnen kreisen. Da sind auch Asteroiden, die in Gürteln oder auf kräftefreien Punkten der Planetenbahnen herumlungern.

Karl erzählt in dieser Folge davon, wie Planeten, Monde, Asteroiden, Kometen und sonstiger planetarer Schutt an ihren heutigen Platz gekommen sind. Es geht um das Nizza-Modell, eine Simulation des Planetensystems vor rund 3,9 Milliarden Jahren, als die großen Gasplaneten sich gegenseitig in die Quere kamen und wahrscheinlich eine gewaltige Katastrophe auslösten. Dabei wurde das Planetensystem einmal durchgerührt und es entstanden gewaltige Einschlagskrater. Möglicherweise tauschten sogar einzelne Planeten ihre Plätze.

Am Ende sah es völlig anders aus als zuvor – unser kosmischer Vorgarten hatte seine heutige Form angenommen. Obwohl es einige Zweifel gibt – bis heute passt das Nizza-Modell recht gut zu unserem Sonnensystem.

Inzwischen hat man sich fast an den Gedanken gewöhnt, dass unser Universum voll Dunkler Materie ist. Die können wir zwar nicht sehen, aber sie sorgt dafür, dass unsere Galaxienhaufen und auch unsere eigene Galaxie nicht auseinanderfliegen. Tatsächlich ist die Dunkle Materie für uns überlebenswichtig. Da verzeiht man ihr es gerne, dass sie wohl 84 Prozent aller Materie im Universum ausmacht.

Seit Jahrzehnten suchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fieberhaft nach der Dunklen Materie – was gar so einfach ist, wenn man bedenkt, dass niemand sie sehen kann und sie auch nicht mit sichtbarer Materie wechselwirkt, aus der wir und alles um uns herum besteht. Aber, da sind Forschende fast sicher: Es muss sie einfach geben, die Dunkle Materie.

Aber warum muss es Dunkle Materie in unserem Universum geben? In dieser Folge von AstroGeo erzählt Franzi den Anfang einer Geschichte: die der Entdeckung der Dunklen Materie. Sie fängt mit dem Coma-Galaxienhaufen an, dessen Galaxien zu schnell unterwegs sind, hin zu Galaxien, die zu schnell rotieren und eigentlich auseinanderfliegen sollten. Doch schließlich war es die Kosmologie und der Wunsch nach einem ganz bestimmten Universum, welche der Dunklen Materie zu ihrem Durchbruch auf der wissenschaftlichen „Most-Wanted“-Liste verhalfen.