Im Jahr 1824 beschreibt der britische Geologe William Buckland den ersten Knochen eines Dinosaurier und begründet damit die wissenschaftliche Arbeit und den öffentlichen Hype um die riesigen Echsen. Viel weniger Beachtung findet, dass Buckland noch ein zweites und viel kleineres Fossil erwähnt: Es ist der Kieferknochen eines Säugetieres aus der Jurazeit vor über 145 Millionen Jahren.

Seit dieser ersten Beschreibung hat die Erforschung unserer lange ausgestorbenen Vorfahren große Fortschritte gemacht. Und doch stehlen Dinosaurier ihnen öffentlich nicht nur weiter die Show, es halten sich auch einige Mythen über die Evolution der Säugetiere.

Von einer äußerst unscheinbaren Entwicklung in der Karbonzeit vor 300 Millionen Jahren, über die überraschend großen Synapsiden im Perm bis zur Entwicklung der Merkmale, die heutige Säugetiere ausmachen: Karl räumt in dieser Folge von AstroGeo mit den Mythen über frühe Säugetier-Vorfahren auf und wagt dabei einen Ritt durch die Erdgeschichte.

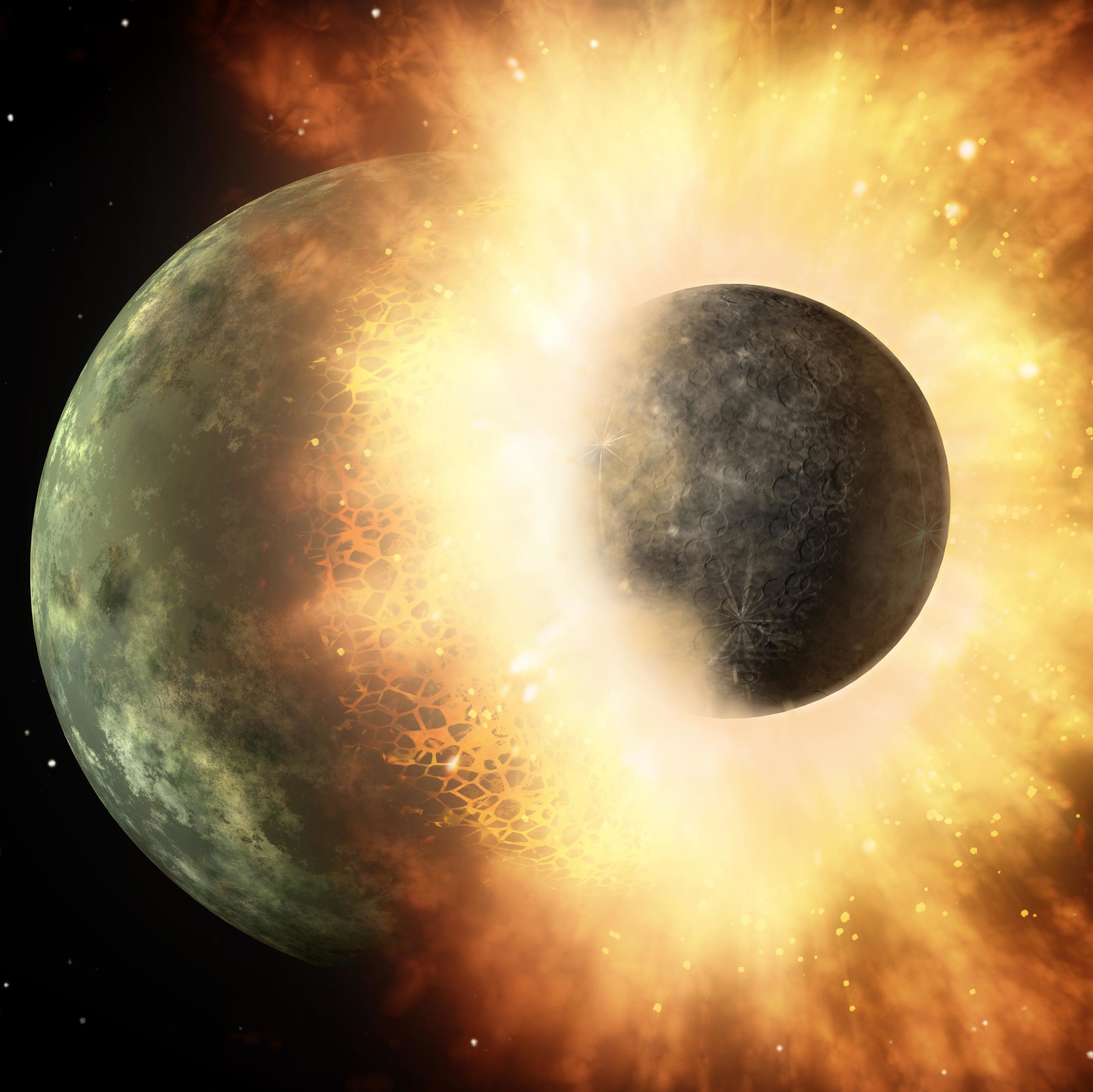

Vor etwa 66 Millionen Jahren näherte sich ein zehn Kilometer großer Brocken aus dem All, durchquerte die Erdatmosphäre und schlug in einem Gebiet ein, das heute im östlichen Mexiko liegt. Das Ereignis markiert das berühmte Massensterben am Ende der Kreidezeit, bei dem 75 Prozent aller Arten und auch die meisten Dinosaurier verschwanden. Unter ihnen überlebten nur die Vorfahren der heutigen Vögel.

Die Debatte über die Ursachen von Massenaussterben war im 19. Jahrhundert von Unsicherheiten und christlichen Einflüssen geprägt. Erst 1980 erfolgte der wissenschaftliche Durchbruch, als weltweit eine dünne Schicht Iridium gefunden wurde – ein seltenes Metall, das vor allem auf manchen Asteroiden und Kometen vorkommt. Zehn Jahre später wurde auch der Krater gefunden, den der Brocken auf der Erde hinterlassen hat.

Karl erzählt in der neuen Folge nicht vom größten oder gefährlichsten, wohl aber vom berühmtesten Massensterben der Erdgeschichte. Neue Erkenntnisse vermitteln uns heute ein äußerst detailliertes Bild: vom Ausbruch gigantischer Lavamengen in der Kreidezeit bis zur genauen Jahreszeit des Einschlags.

Dolomit ist ein weit verbreitetes Gestein. Es gehört wie der Kalkstein zur Gruppe der Karbonate – ein Drittel aller Karbonate bestehen aus Dolomit. Doch obwohl das Gestein derart präsent ist und sogar einem Teil der Alpen seinen Namen verleiht, war bisher unklar, wie es überhaupt entstehen kann: Wie kriegt die Natur das hin? Dieses Dolomitproblem ist nicht gerade klein: Trotz zahlreicher Versuche im Labor konnte über Jahrzehnte kein schlüssiges Verfahren gefunden werden, um Dolomit bei gewöhnlichen Temperaturen der Erdoberfläche herzustellen. Ein Forscher der University of Texas führte sogar ein 32-jähriges Experiment durch, bei dem trotz aller Bemühungen kein Dolomit entstand.

Karl erzählt in dieser Folge von einem der größten Rätsel der Geowissenschaften. Denn Dolomit ist nicht nur weit verbreitet, sondern auch wichtig: Es ist bei Bergsteigern beliebt, speichert große Mengen Grundwasser und Erdöl und hat auch industrielle Bedeutung. Eine neue Forschungsarbeit bringt jetzt endlich Licht ins Dunkel des Dolomitproblems.

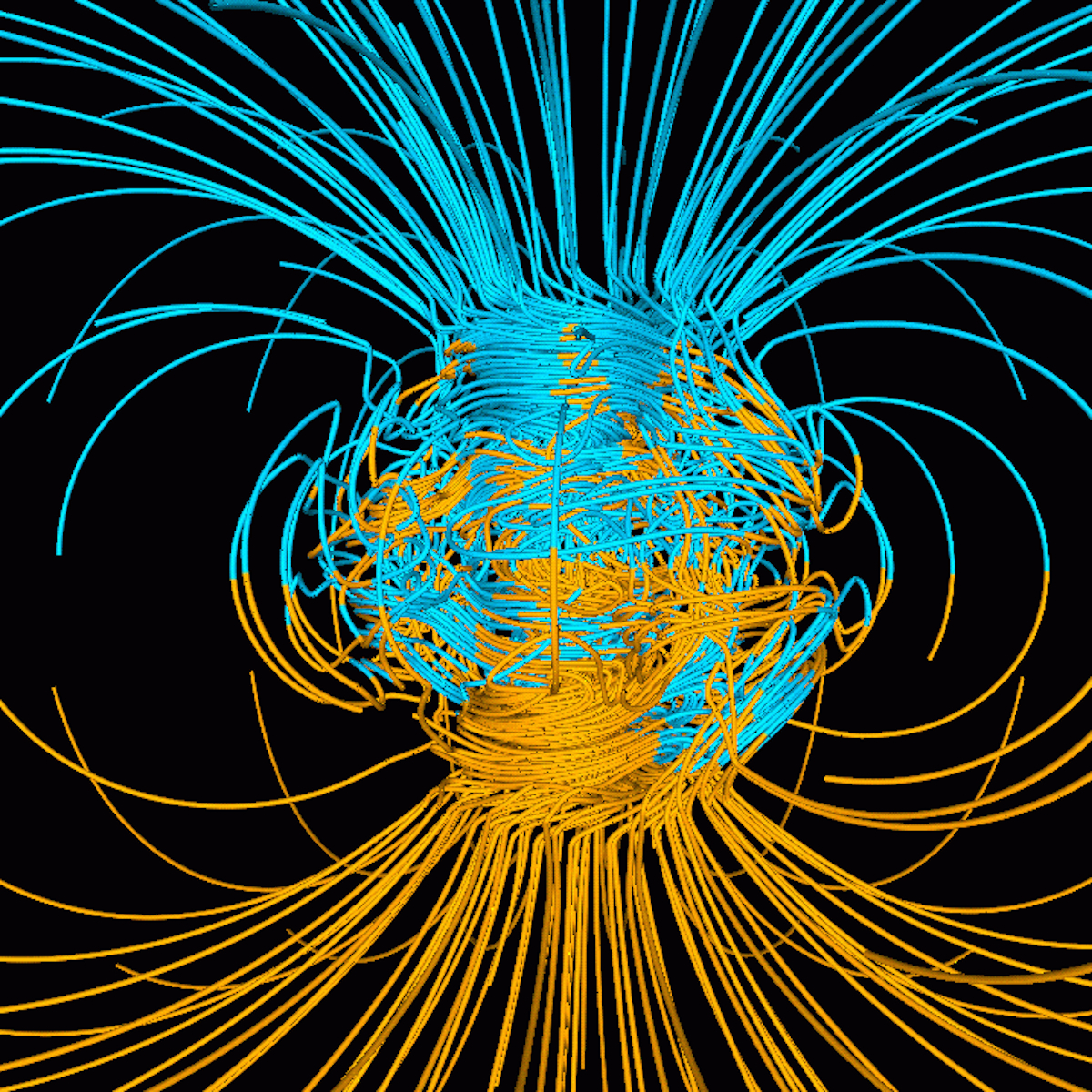

Es schützt uns vor gefährlichen Ausbrüchen der Sonne und zaubert Polarlichter an den Himmel: Heute wissen wir, dass wir dem Magnetfeld der Erde eine Menge verdanken. Tatsächlich aber dauerte es 2500 Jahre, um zu verstehen, wie es entsteht.

Karl erzählt in dieser Folge des Podcasts, wie das Erdmagnetfeld über die Jahrhunderte immer genauer untersucht wurde, ohne dass Forscherinnen und Forscher ihm wirklich auf die Schliche kommen konnten. Beginnend vom ersten Kompass im alten China, über erste Versuche mit runden Magneten bis zur Entdeckung des Elektromagnetismus im 19. Jahrhundert: Der Geodynamo tief im Erdinnern weigerte sich, seine wahre Natur zu zeigen.

Am Ende brauchte es tief gehende Erkenntnisse aus der Geologie und Supercomputer, um dem Erdmagnetfeld mit seinen verwirrenden Schwankungen und Umpolungen auf die Schliche zu kommen.

Im Jahr 1972 finden Kerntechniker an einer französischen Wiederaufbereitungsanlage ein merkwürdiges Material: Es wurde aus dem Uranerz einer Lagerstätte in Gabun hergestellt. Und dieses Uranerz ist deutlich abgereichert: Der Anteil des Isotops Uran-235 ist viel geringer als überall sonst auf der Erde, dem Mond oder den Planeten. Was hier fehlt, ist das spaltbare Material: Es ist jenes Uran-Isotop, das in Kernreaktoren und für den Bau von Atombomben verwendet wird. Was ist mit diesem besonderen Uran-Isotop passiert: Wohin ist es verschwunden?

Karl erzählt in der Folge die Geschichte des Naturreaktors von Oklo. Während der Entdeckung war die Existenz eines stabilen nuklearen Kettenreaktion in der Erdgeschichte zwar für denkbar, aber kaum für wahrscheinlich gehalten worden. Mittlerweile aber ist das Rätsel in weiten Teilen gelöst, wie genau sich Kernreaktoren an 17 verschiedenen Stellen im Gestein Westafrikas spontan bilden konnten. Seit dieser Nachweis erbracht wurde, gelten Naturreaktoren als geheime Kraft der Erdgeschichte. Möglicherweise haben wir ihr sogar unser Leben zu verdanken.

Am 27. März 1964 bebt im südlichen Alaska die Erde – mit verheerenden Folgen. Straßen, Brücken und Häuser werden schwer beschädigt, 131 Menschen verlieren ihr Leben. Ein ganzer Landstrich entlang der Küste wird bis zu acht Meter angehoben und weiter landeinwärts massiv abgesenkt. Mit einer Stärke von 9,2 gilt das Erdbeben von Alaska auch heute noch als die zweitstärkste Erderschütterung seit Messbeginn. Für Geologinnen und Geologen der Zeit ist das Beben ein Rätsel: Welcher Mechanismus mag sich hinter einem solch gewaltigen Ereignis verbergen?

Karl beginnt diese Podcastfolge mit der Entdeckung eines der wichtigsten Prozesse auf der Erde: Es sind Subduktionszonen, in denen feste Platten der Erdkruste ruckartig tief in den Erdmantel einsinken – so auch unter dem südlichen Alaska. Das Erdbeben von 1964 half dabei, diesen Prozess zu verstehen und schloss gleichzeitig eine wichtige Lücke im Verständnis der Plattentektonik, bei der feste Kruste nicht nur ständig neu entsteht, sondern andernorts auch wieder verschwindet.

Heute ist klar: Subduktionszonen sind der wahre Motor der Plattentektonik – und nicht nur das. Über lange Zeiträume helfen sie dabei, das Klima der Erde einigermaßen stabil zu halten. Deswegen stellt sich nicht nur die Frage, warum sich auf der Erde feste Gesteinsplatten bewegen können, sondern auch, warum die Kruste von Venus und Mars nie in Platten zerbrach. Möglicherweise blieben sie gerade deshalb tote, trockene Wüsten.

Im August 1883 ereignet sich zwischen den Inseln Java und Sumatra im heutigen Indonesien eine Katastrophe: Ein Vulkan bricht mit solcher Macht aus, die zuvor nur selten beobachtet worden ist. Der Ausbruch des Krakatau fordert so viele Menschenleben wie nie zuvor in der Geschichte – und er verändert sogar die Atmosphäre nachhaltig. Sulfatpartikel färben über einige Jahre die Sonnenuntergänge weltweit in intensiven Tönen. Aber da ist noch mehr: Aschepartikel und Wasserdampf des Ausbruchs lösen ein neues Phänomen in den oberen Schichten der Atmosphäre aus, das bis heute existiert. Es sind Wolken, die bei Nacht leuchten.

In dieser Folge des AstroGeo Podcasts erzählt Karl von leuchtenden Nachtwolken und wie sie erstmals beobachtet wurden. Vor allem geht es darum, wie genau diese Wolken entstehen können und ob in neuerer Zeit nicht auch andere Faktoren zu ihrer Bildung beitragen. Denn leuchtende Nachtwolken sind nicht nur schön anzusehen – sie sind auch ein deutliches Zeichen dafür, wie rasant wir das Klima der Erde verändern.

Unser kosmischer Vorgarten besteht aus Himmelskörpern, die kaum unterschiedlicher sein könnten: Da sind verschieden große Planeten und ihre Monde, von denen manche brav auf regulären und andere auf äußerst verschrobenen Bahnen kreisen. Da sind auch Asteroiden, die in Gürteln oder auf kräftefreien Punkten der Planetenbahnen herumlungern.

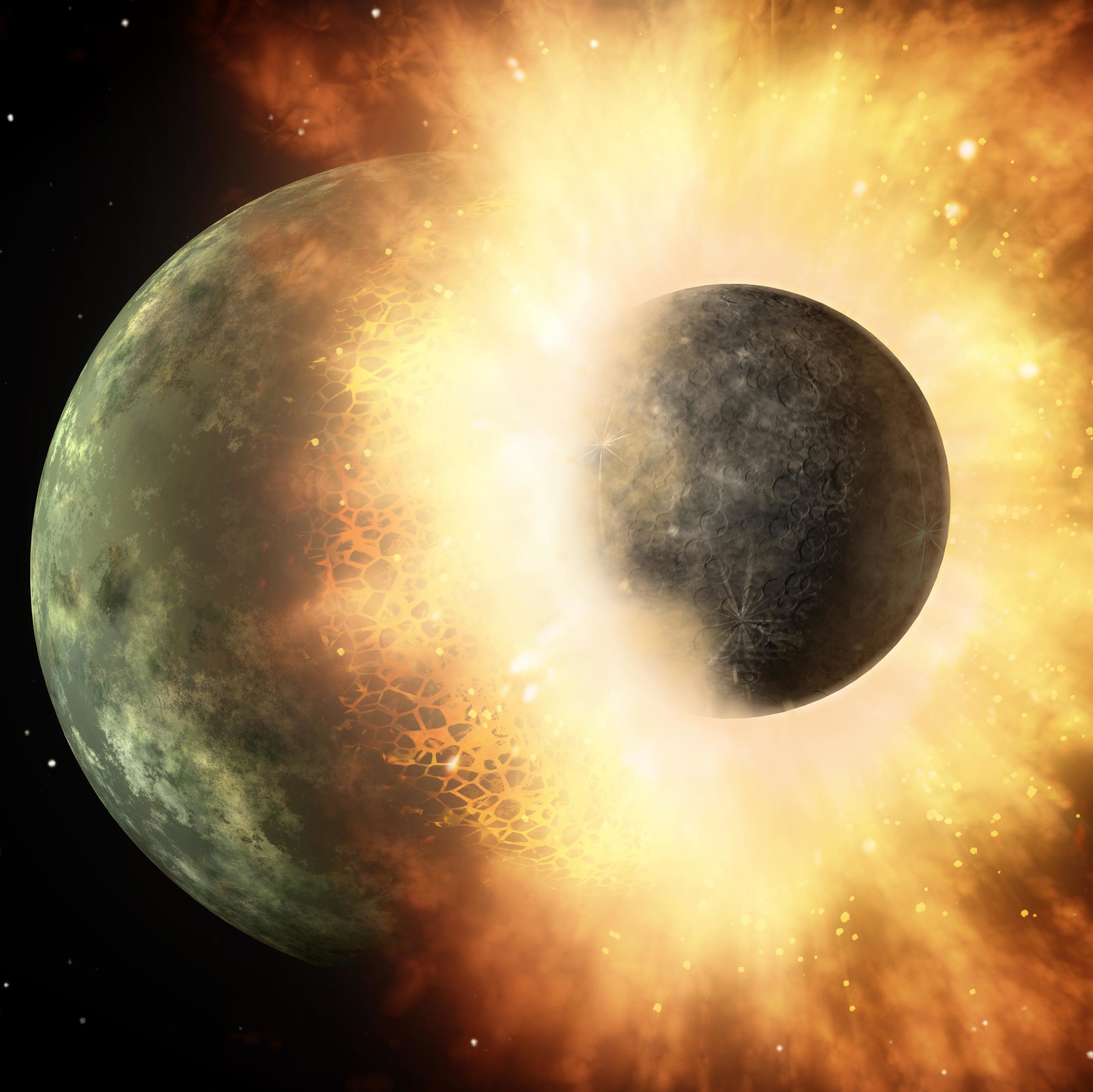

Karl erzählt in dieser Folge davon, wie Planeten, Monde, Asteroiden, Kometen und sonstiger planetarer Schutt an ihren heutigen Platz gekommen sind. Es geht um das Nizza-Modell, eine Simulation des Planetensystems vor rund 3,9 Milliarden Jahren, als die großen Gasplaneten sich gegenseitig in die Quere kamen und wahrscheinlich eine gewaltige Katastrophe auslösten. Dabei wurde das Planetensystem einmal durchgerührt und es entstanden gewaltige Einschlagskrater. Möglicherweise tauschten sogar einzelne Planeten ihre Plätze.

Am Ende sah es völlig anders aus als zuvor – unser kosmischer Vorgarten hatte seine heutige Form angenommen. Obwohl es einige Zweifel gibt – bis heute passt das Nizza-Modell recht gut zu unserem Sonnensystem.

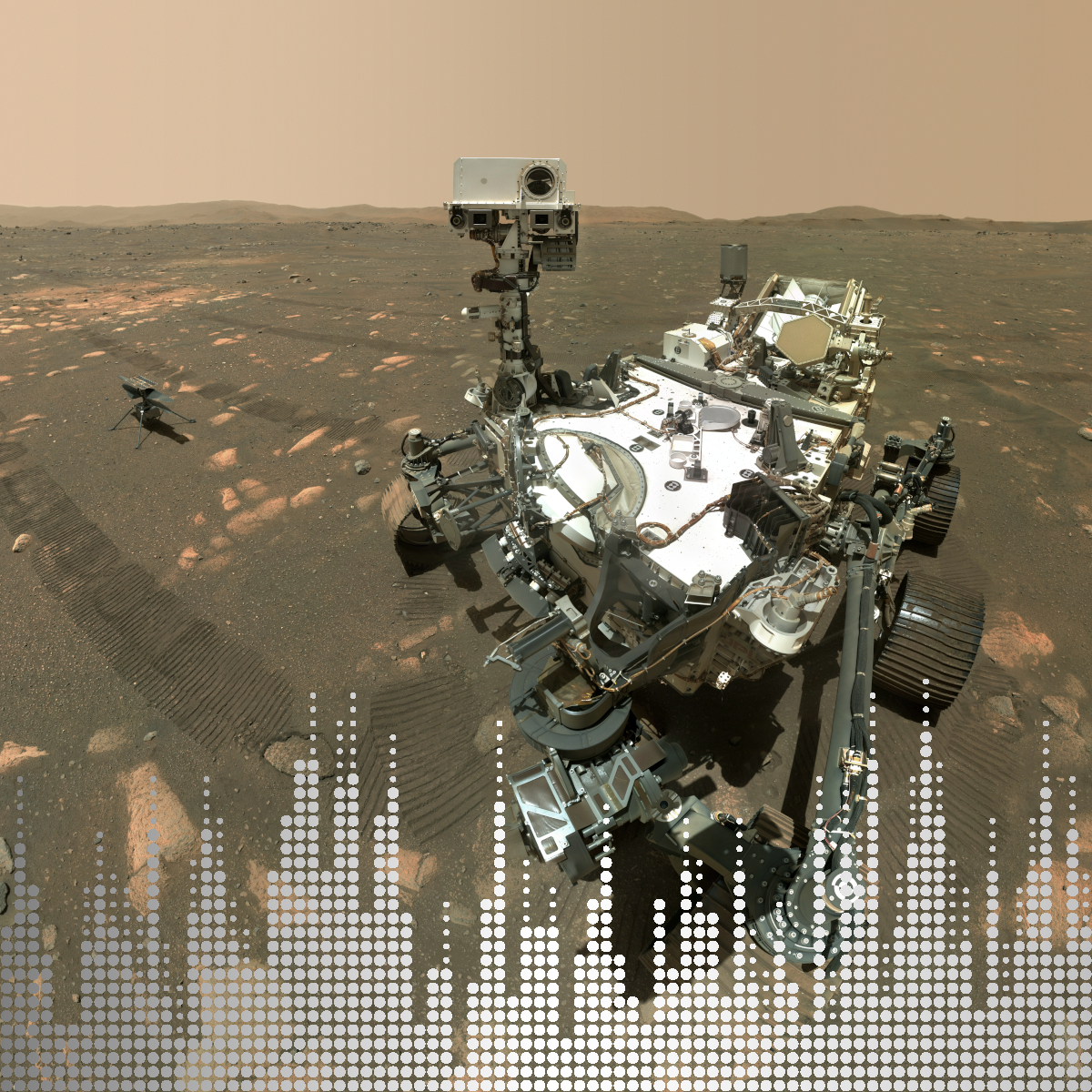

„Im Weltall hört niemand dich schreien.“ Das stimmt natürlich nur, wenn entweder das Mikrofon im Helm kaputt ist oder man den Helm gleich ganz vergessen hat. Allerdings gibt es außer der Erde auch keinen anderen Himmelskörper im Sonnensystem, den Menschen ohne Helm betreten sollten. Schall gibt es trotzdem längst nicht nur bei uns. Definitiv nicht.

In dieser Folge von AstroGeo erklingen extraterrestrische Klänge. Karl erzählt von all den Versuchen, überhaupt Mikrofone auf fernen Welten zum Einsatz zu bringen. Die Venus und der Saturnmond Titan waren die ersten, auf denen dies gelang. Der häufig von Sonden besuchte Mars blieb überraschend lange unbelauscht. Das klappte erst mit dem neusten NASA-Rover Perseverance, dessen Mikrofone sogleich fantastische Geräusche aufnahmen. Die Marsforschung ist um einen Sinn reicher geworden.

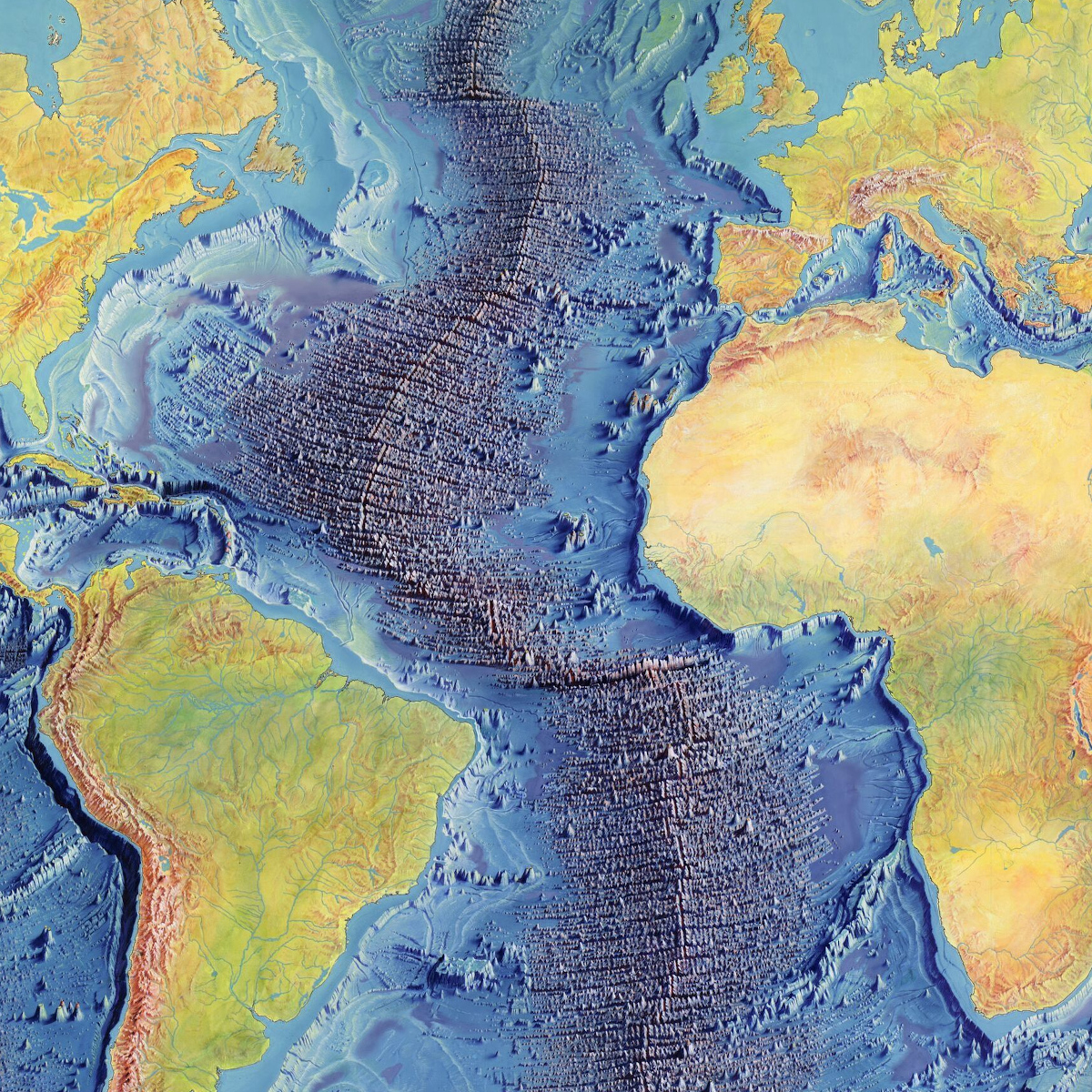

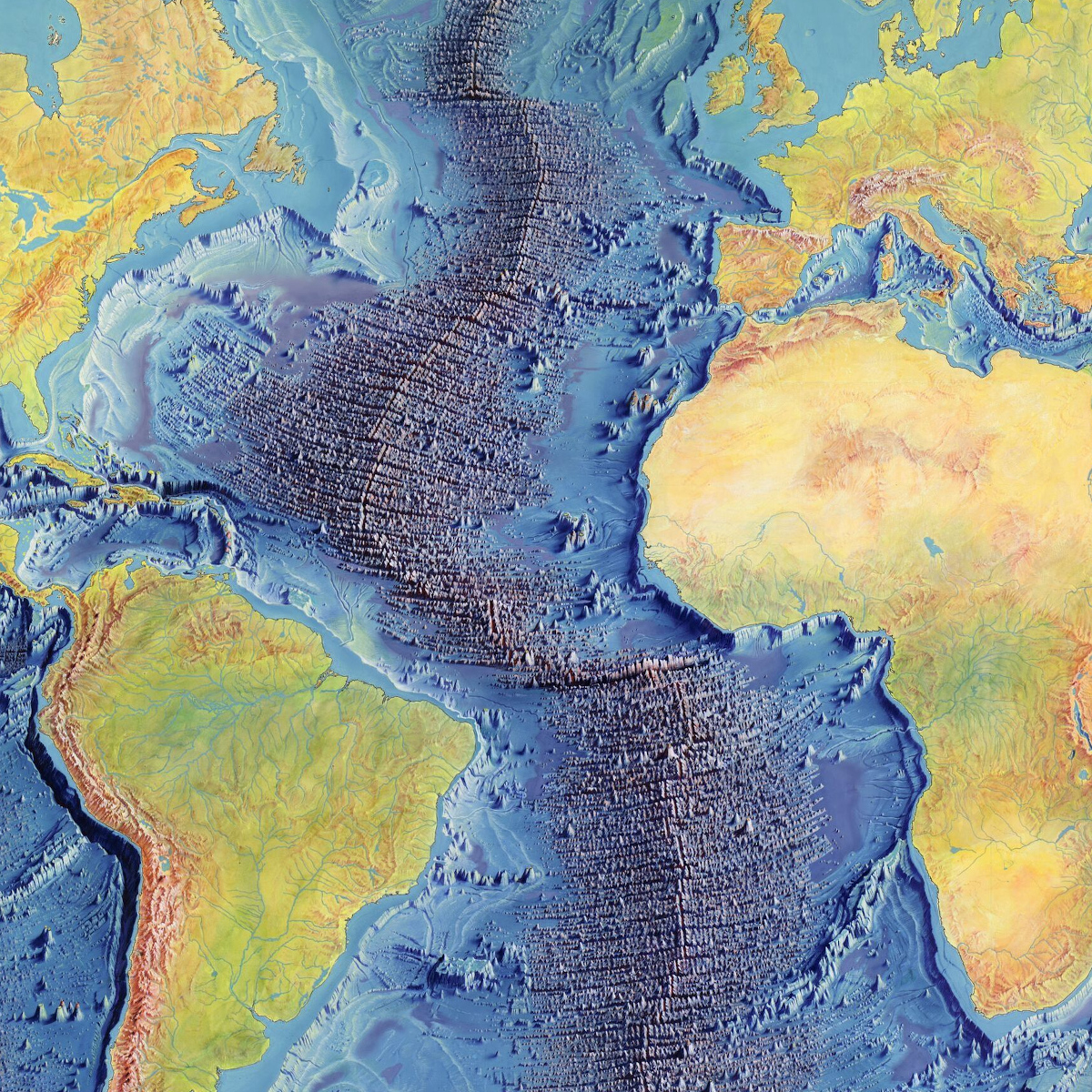

Lange war der Boden der Ozeane in weiten Teilen unerforscht: Forscherinnen und Forscher glaubten an eine flache und wenig interessante Wüste tief unter dem Meer, während Geologen sich komplett auf die Gesteine an Land konzentrierten. Denn die Kontinente galten den meisten ohnehin als unbeweglich.

Das änderte sich erst in den 1950er Jahren, als sich Reihe geophysikalischer Messmethoden durchsetzte. Echoortung mittels Sonar und seismische Messungen erlaubten eine Abtastung des Meeresbodens und der Gesteine darunter. In dieser Zeit begann die US-Geologin und Kartografin Marie Tharp am Lamont-Doherty Earth Observatory in New York City, die gewaltigen Datenberge der neuen Messgeräte auszuwerten. Ihre Tätigkeit war trotz ihrer Qualifikation die einer Assistentin. Doch Tharp schuf nicht nur die erste Karte des Atlantikbodens; sie entdeckte dabei ein 65.000 Kilometer langes Grabenbruchsystem, das den gesamten Planeten umspannt. Tharp gab mit dieser gewaltigen Entdeckung den Anstoß zur Entwicklung der modernen Plattentektonik.

Karl zeichnet in dieser Podcast-Folge das Wirken von Marie Tharp und ihrer Kollegen in Lamont nach, die zunächst gewaltige Widerstände unter den Geologen hervorrief. Als sich wenige Jahre später die Plattentektonik als akzeptierte Hypothese durchsetzte, geriet Maries Rolle in Vergessenheit.