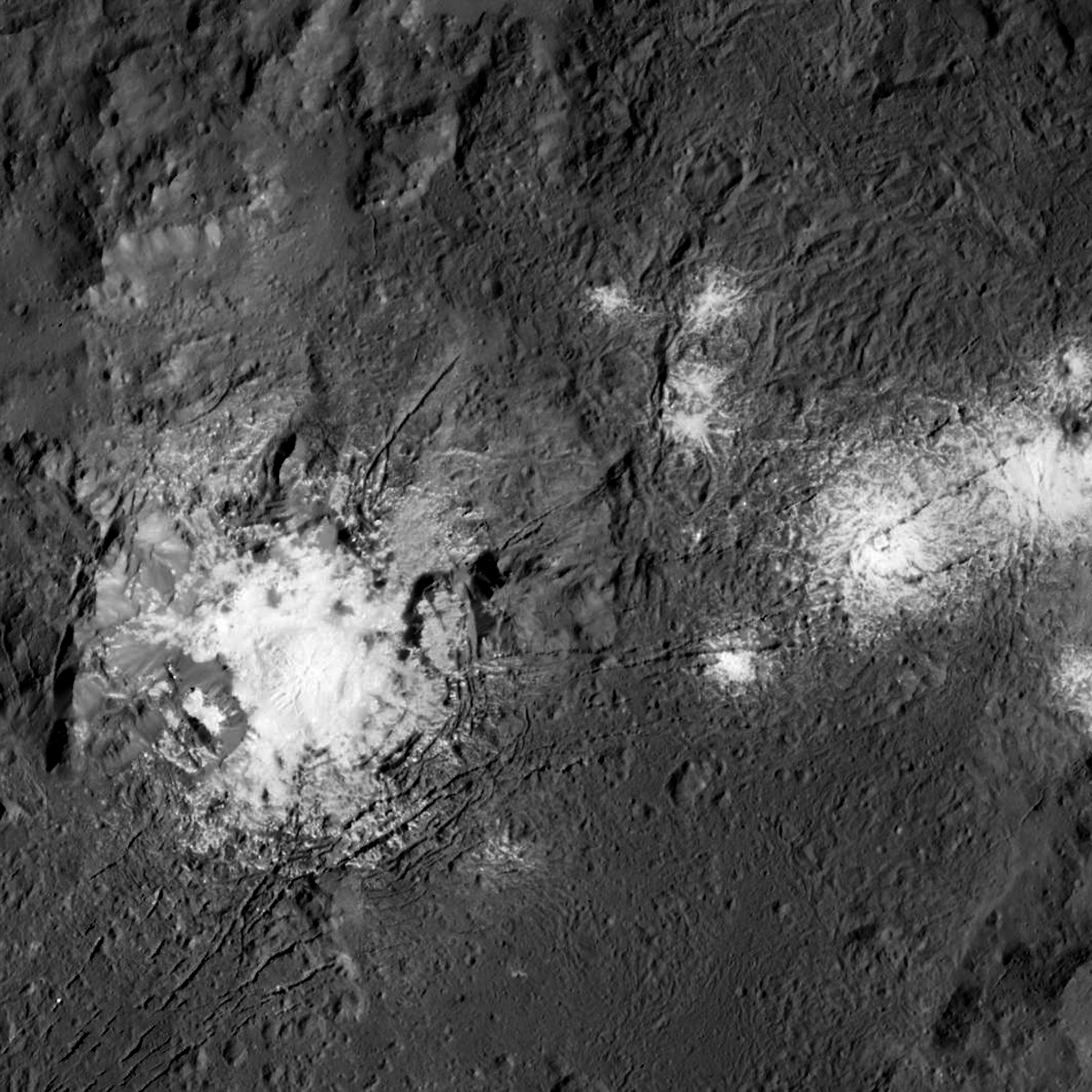

Am 1. Januar 1801 entdeckt der italienische Astronom Giuseppe Piazzi einen neuen Planeten – jedenfalls glaubt er das. Mehrere Jahre suchen da die Astronomen schon nach dem Himmelskörper, der sich zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter verstecken soll. Die Freude über Piazzis Fund ist allerdings nicht von Dauer. Bald stellt sich heraus, dass er nur einer von vielen kleinen Asteroiden ist, die auf ähnlichen Bahnen um die Sonne kreisen. Ceres verschwindet in Folge für fast 200 Jahre aus dem Rampenlicht, bevor er strahlend zurückkehrt.

Karl erzählt die Geschichte von Ceres, dessen Ansehen in den letzten zwei Jahrzehnten eine enorme Wende erfahren hat. Er wurde genauer beobachtet und bekam Sondenbesuch. Der größte Körper des Asteroidengürtels ist nicht nur zum Zwergplaneten aufgestiegen, sondern entpuppte sich auch geologisch als einer der erstaunlichsten Körper des Sonnensystems.

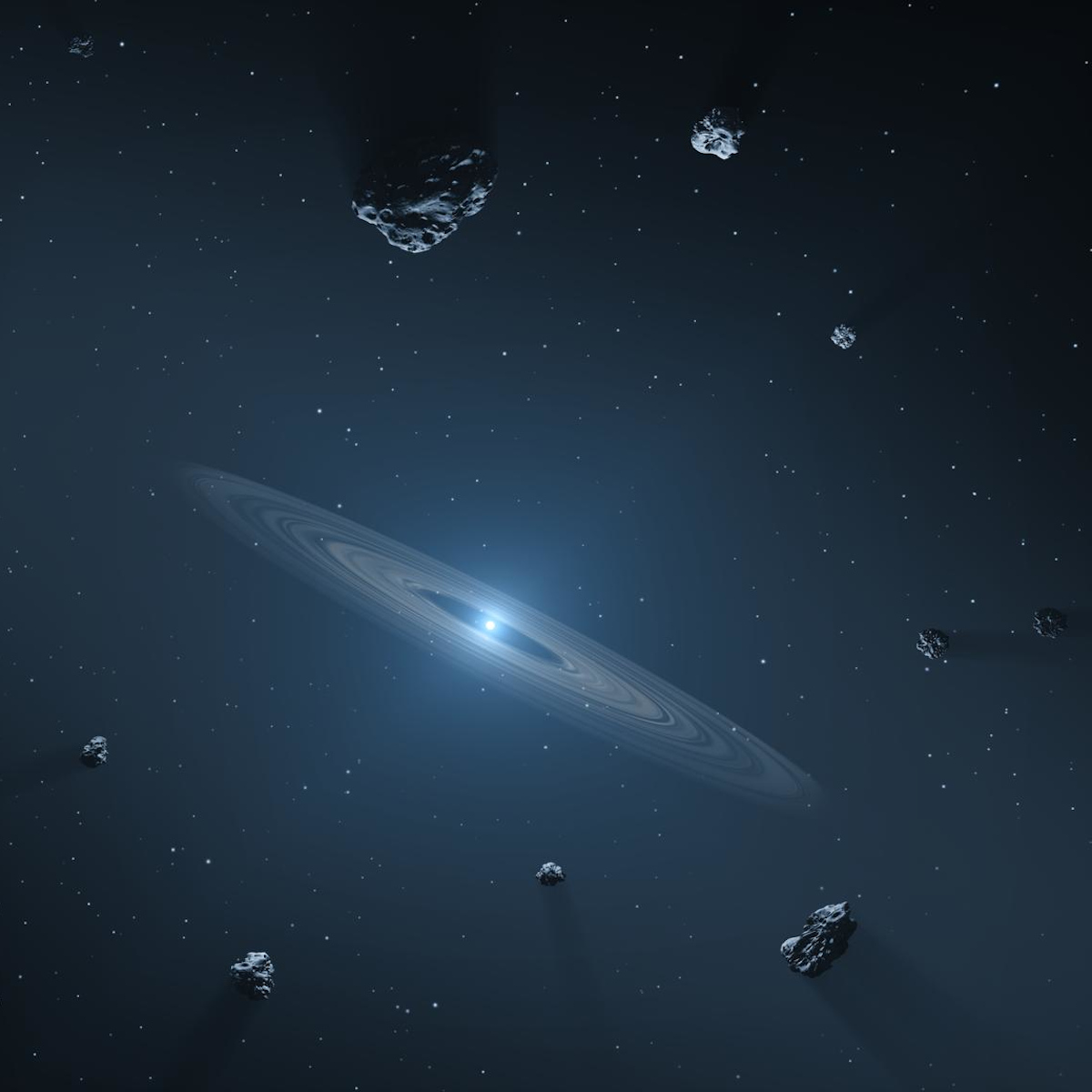

Das Jahr 1917 war eine Zeit, als man sich noch nicht mal sicher war, dass es andere Galaxien als unsere eigene gibt. Es war eine Zeit, als unsere Vorfahren mitten im Ersten Weltkrieg steckten, und „Exoplanetenjägerin“ noch keine anerkannte Berufsbezeichnung war: Es war eine Zeit, zu der der Astronom Adriaan van Maanen sein Teleskop gen Himmel richtete und etwas entdeckte, was als Van Maanens Stern bekannt werden sollte.

Diesen ganz besonderen Stern hat er zwar definitiv entdeckt. Aber was sich in der Atmosphäre dieses Sterns wirklich versteckte, zeigte sich erst viel später.

Franzi erzählt die Geschichte von Adriaan van Maanen und seinem Stern. Es ist eine Geschichte über einen Pechvogel der Astronomie und über die Zukunft unseres eigenen Sonnensystems.

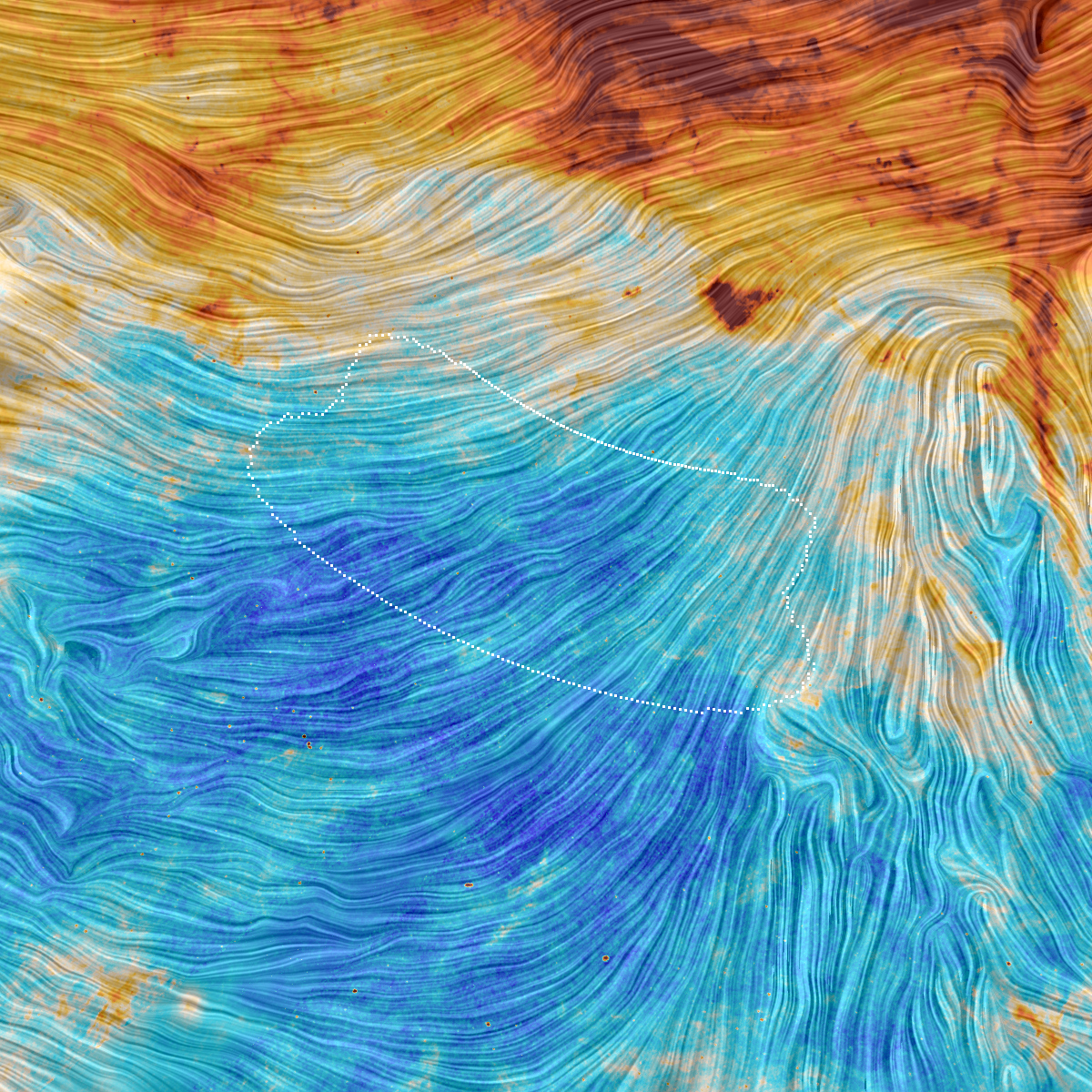

Hundert Jahre lang hat die Suche nach Gravitationswellen gedauert: jene Kräuselungen in der Raumzeit, die das Universum zum Tschilpen und Brummen bringen. Auch am Südpol hatten Forscherinnen und Forscher danach gesucht, analysierten jahrelang ihre Daten und konnten so schließlich im Jahr 2014 verkünden: Gefunden! Und, was ziemlich praktisch war: Jene Gravitationswellen wären ein Beleg dafür, dass sich der Urknall und die anschließende kosmische Inflation genauso abgespielt haben, wie man sich das standardmäßig vorstellt. Dieser Beleg wäre damit auch noch gleich erbracht.

Doch statt dem Happy End gab es Pleiten, Pech und Pannen: Das Gravitationswellensignal zerfiel nur wenig später zu Staub. Franzi erzählt Karl die Geschichte von BICEP2, der Jagd nach primordialen Gravitationswellen und was das alles mit einem sich exponentiell schnell aufblähenden Universum und interstellarem Staub zu tun hat.

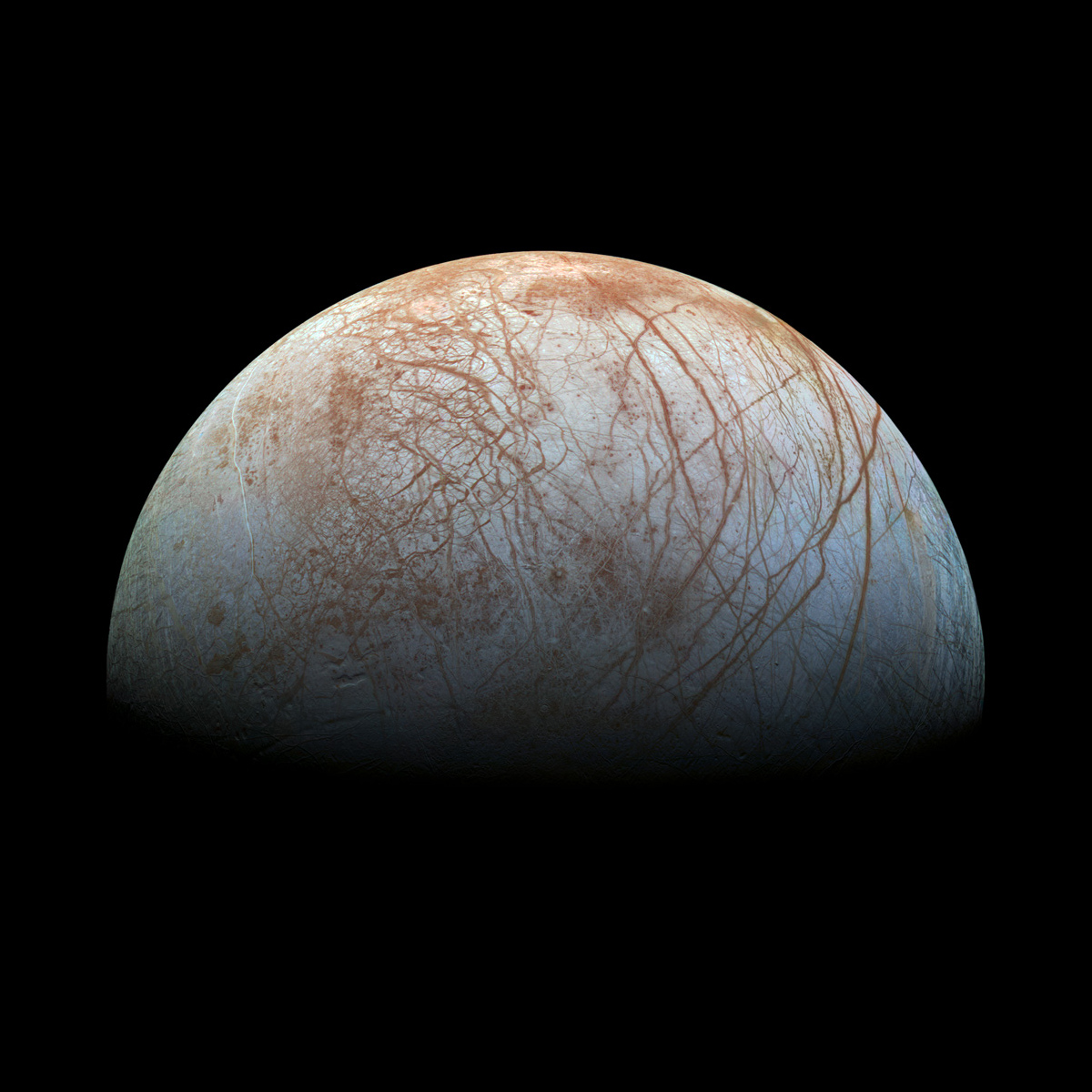

Die Erde ist der blaue Planet, dabei ist sie verglichen mit vielen anderen Welten überraschend trocken. Nur 0,2 Prozent der Masse der Erde bestehen aus Wasser. Besonders Monde jenseits der Marsbahn besitzen häufig eine dicke Kruste auf Eis. Dazu gehören die Jupitermonde Europa, Ganymed und Kallisto, der Saturnmond Enceladus oder der Neptunmond Triton. Was sich unter dem Eis befindet, war lange völlig unklar.

Karl erzählt in dieser Folge, wie der erste Ozean außerhalb der Erde auf Europa am Jupiter entdeckt wurde. Europa ist den Astronomen schon seit über 400 Jahren bekannt. Dennoch brauchte es Jahrhunderte des wissenschaftlichen Fortschritts, viele Jahre von Beobachtungen und mehrere Raumsonden, unter die Eisschicht zu blicken. Unter mehreren Kilometern Eis könnte es von Leben wimmeln.

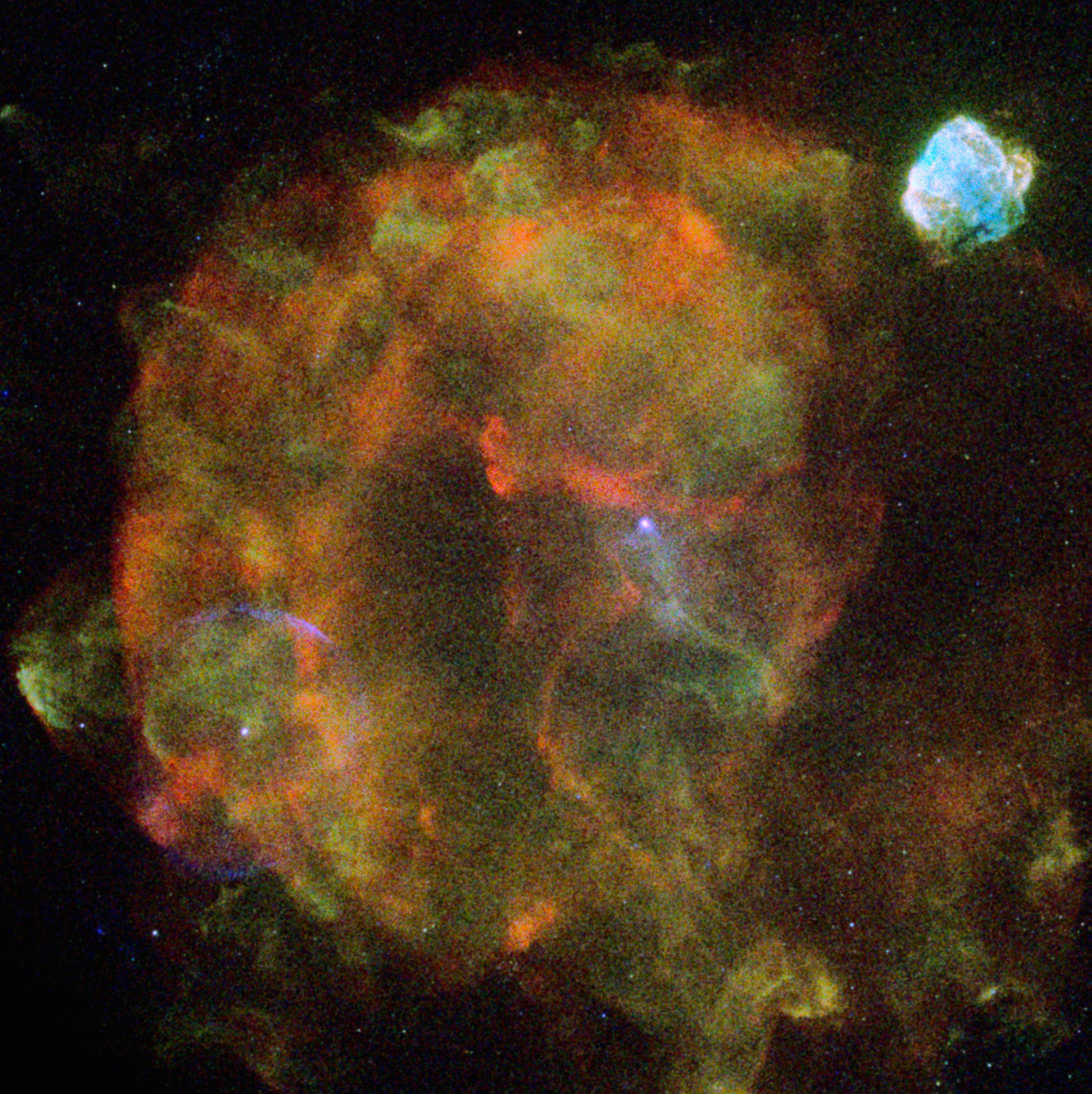

Galaxienhaufen, Dunkle Energie, Supernovaüberreste und Neutronensterne: Auf der To-do-Liste des Weltraumteleskops eRosita stand nicht weniger als eine Kartierung des gesamten Himmels, als es 2019 ins All befördert wurde. Eine Himmelsdurchmusterung im Röntgenbereich hatte sich die Forschenden hinter der vornehmlich deutschen Mission vorgenommen, insgesamt acht Mal sollte eRosita den Himmel abtasten. Doch das ist bisher nicht gelungen: Denn eRosita ist auf einer russischen Plattform montiert. Ins All geschossen wurde das deutsche Teleskop von Russland. Und auch den Bodenkontakt hat bis Anfang März 2022 Russland übernommen… und was war dann?

Franzi erzählt die Geschichte des Röntgenteleskops eRosita, das Jahrzehnte gebraucht hat, um überhaupt da zu sein, wo es heute ist, nämlich am Lagrange-Punkt L2. Und es ist eine Geschichte davon, dass ein Krieg auf der Erde auch im All seine Spuren hinterlässt.

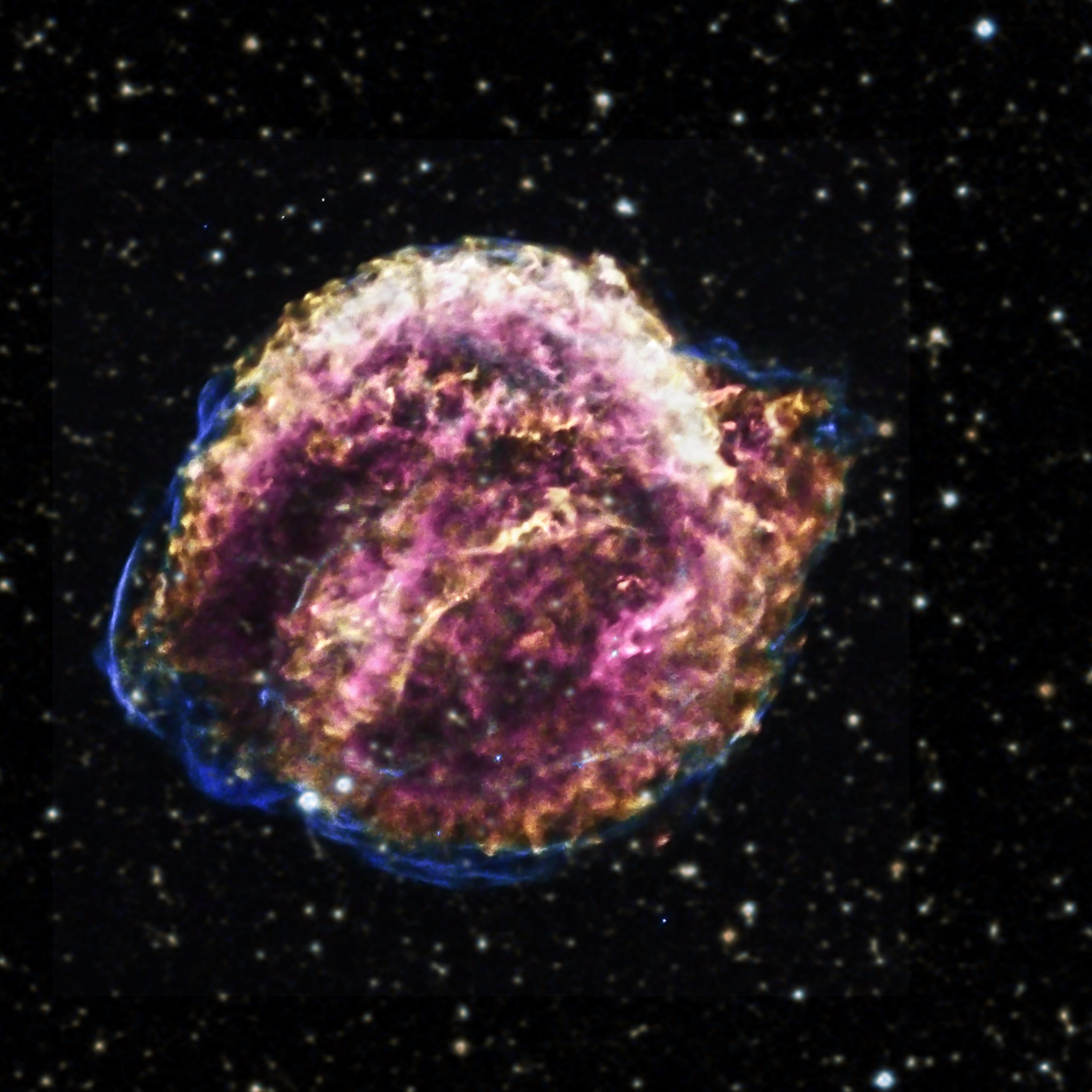

Im Jahr 1054 war richtig was los am Nachthimmel. Und 1181 auch. Und was für ein Jahr war 1604, als Johannes Kepler gar ein ganzes Buch über den neuen „Gaststern“ am Himmel schrieb! Doch seitdem:Fehlanzeige! Es gab seither keine einzige Sternexplosione in unserer Milchstraße mehr. Im Universum explodiert gefühlt ständig irgendwo eine Supernova. Und eigentlich sollte es auch innerhalb unserer Milchstraße doch bald irgendwann mal wieder so weit sein – Spektakel am irdischen Nacht- oder sogar Taghimmel inklusive. Oder?

Franzi erzählt, warum sie sehnsüchtig auf die nächste galaktische Sternexplosion wartet – und was ihr selbst beobachten könntet, wenn das denn endlich passiert.

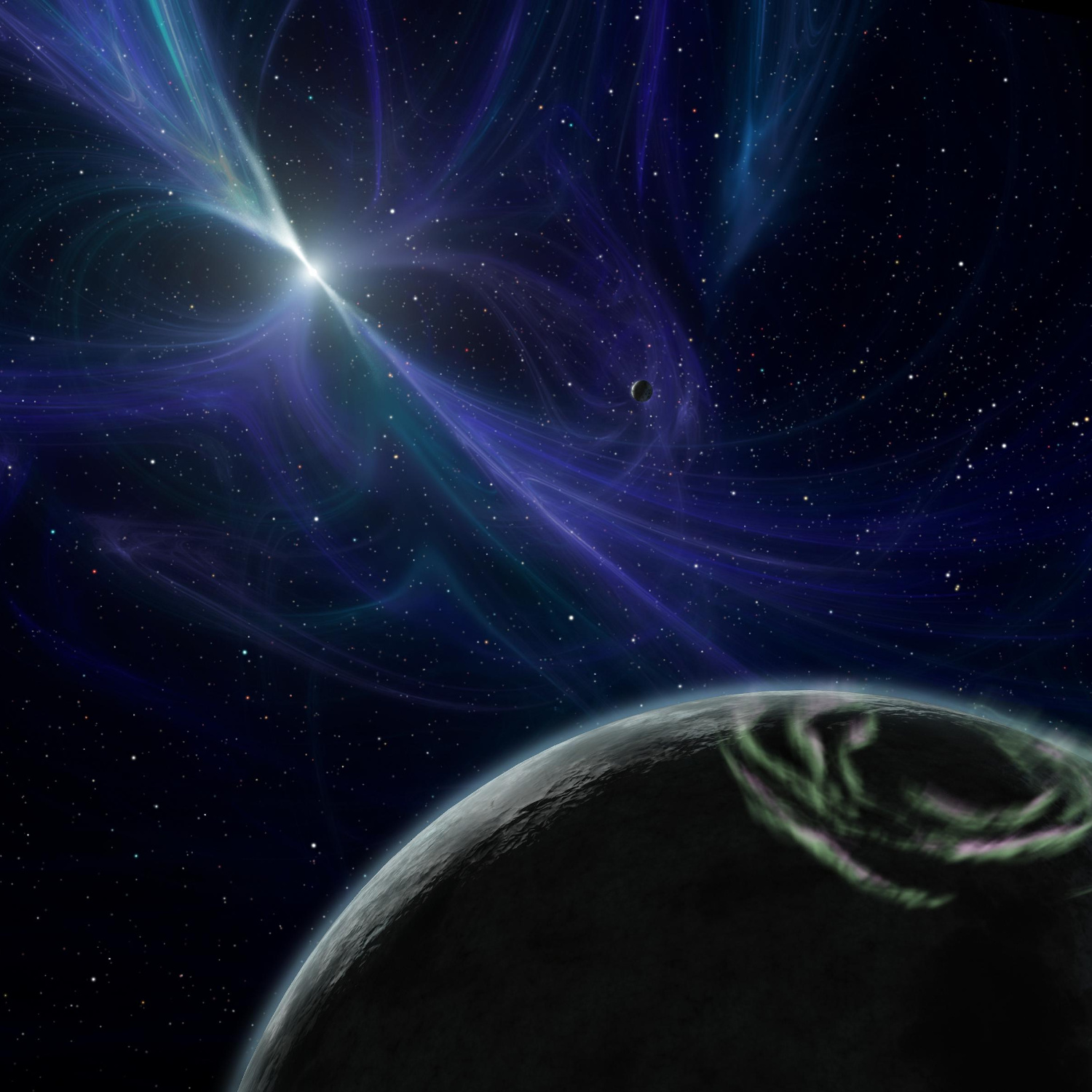

Eigentlich hatte der Radioastronom Alex Wolszczan 1990 in Puerto Rico nach etwas ganz anderem gesucht – und fand stattdessen erstmals Planeten, die einen anderen Stern als unsere Sonne umkreisen. Wobei „Stern“, strenggenommen, nicht ganz richtig ist: Denn dieser Exoplanet umkreist einen Pulsar, also einen Neutronenstern namens PSR B1257+12. Damit ist er bis heute unter den seitdem tausenden gefundenen Exoplaneten ein wahrer Exot.

Franzi erzählt die Geschichte dieses Zufallsfunds, von den wohl dichtesten (im wörtlichen Sinne) Objekten im Universum und warum diese allerersten Exoplaneten zu richtig gruseligen Namen gekommen sind.

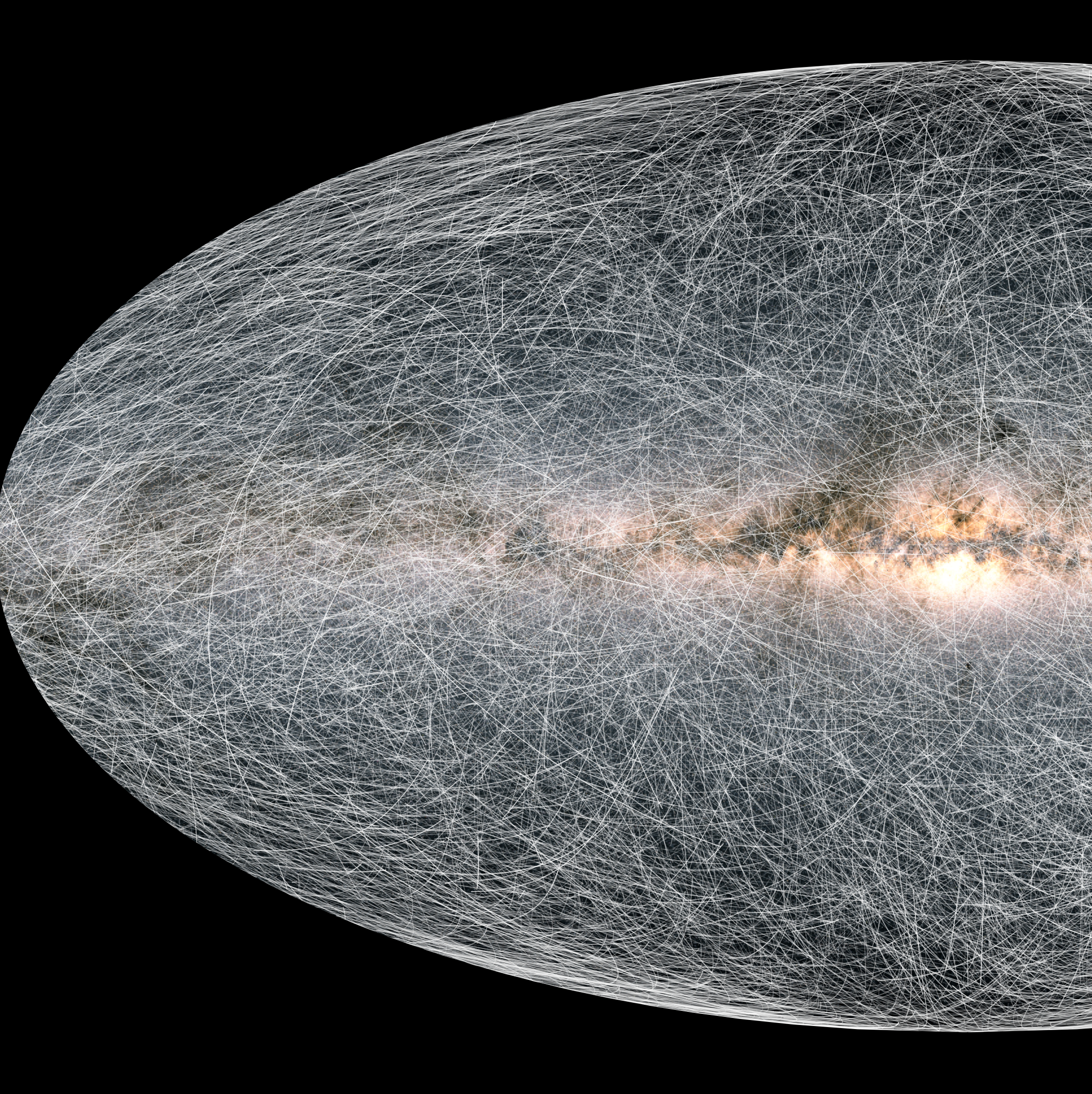

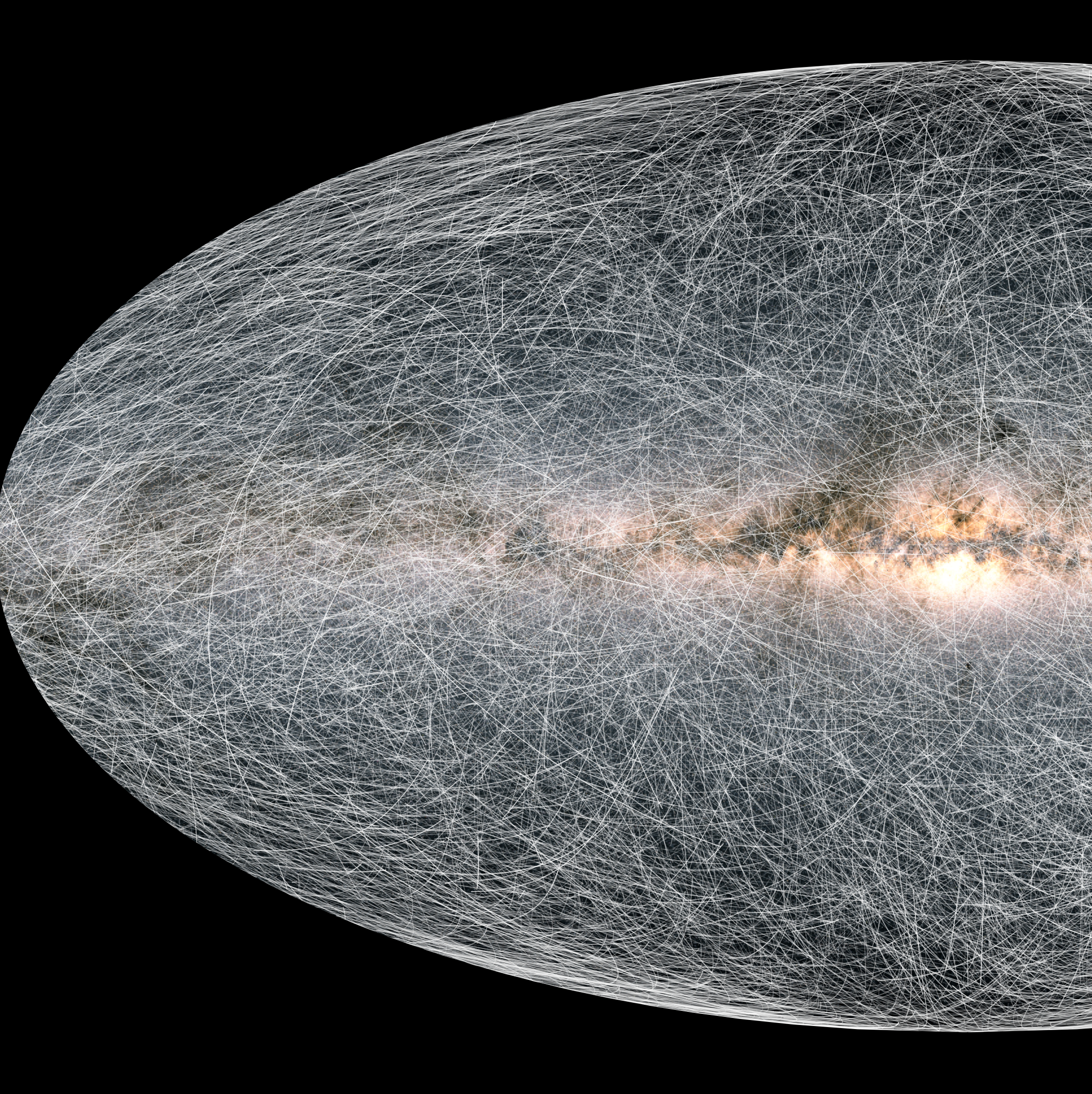

Das Rätsel über unsere kosmische Nachbarschaft gelöst. Zwischen 1989 und 1993 lieferte der Satellit Hipparcos zunächst genaue Entfernungen für rund 100.000 Sterne. Doch dann startete startete im Dezember 2013 der ESA-Satellit Gaia, der die bis dahin existierenden Sternenkataloge weit hinter sich lassen sollte. Zwei Teleskope des Satelliten tasten ständig den Himmel ab und übertragen das Licht jedes einzelnen Sternes auf hochempfindliche CCD-Chips. Gaia kann messen, wohin sich ein Stern wie schnell auf seiner Bahn ums Zentrum der Milchstraße bewegt, ob er angeschubst durch die Schwerkraft unsichtbarer Begleiter hin und her schwingt und wie die stellaren Atmosphären chemisch zusammengesetzt sind. Am 3. Dezember 2020 wurde nun die nächste Version des Katalogs veröffentlicht, das Gaia Early Data Release 3, das nun Daten zu 1.811.709.771 kosmischen Lichtpunkten enthält.\r\n\r\nIn unserem Podcast sprechen wir mit vier Astronomïnnen über ihre Forschungsarbeit im Zeitalter des Gaia-Katalogs: Stefan Jordan und Emily Hunt von der Universität Heidelberg, Boris Gänsicke von der University of Warwick in England und Thomas Kupfer von der Texas Tech University in den USA.

In Kalifornien wurde das historische Mount Wilson-Observatorium nur knapp vor den Flammen gerettet. Eigentlich treibt die meisten Wissenschaftler der Wille an, die Welt zu verbessern und den menschlichen Horizont zu erweitern. Was ist aber, wenn die eigene Arbeit dazu führt, dass sich der Zustand der Erde verschlechtert?

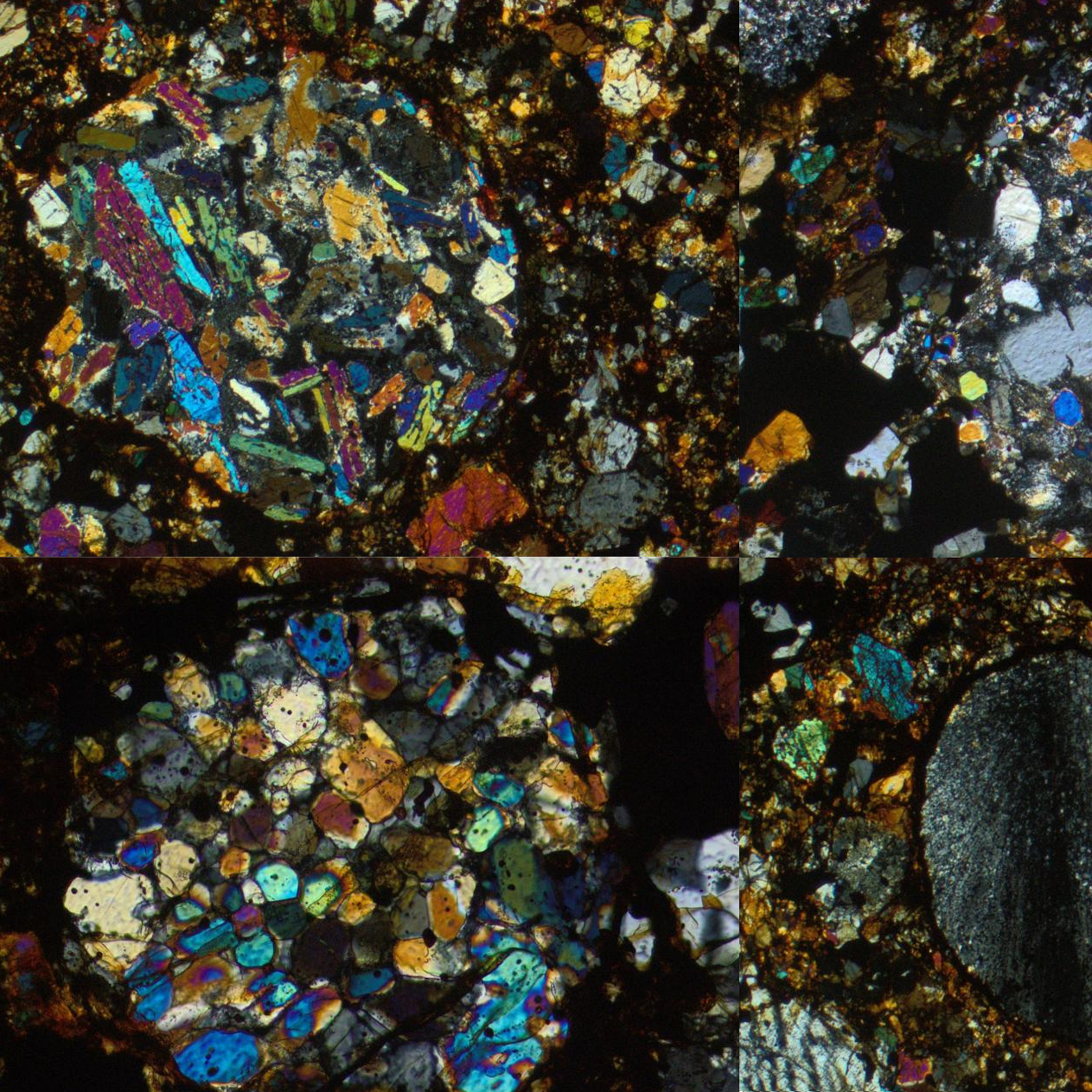

Blaubeuren liegt am Fuß der Schwäbischen Alb, knapp 20 Kilometer westlich von Ulm. Hier grub der Telekom-Mitarbeiter Hansjörg Bayer 1989 einen 30 Kilogramm schweren, aber sonst erstaunlich kompakten Stein aus. Er lag jahrelang in seinem Garten. Beinahe hätte er ihn entsorgt. Am Ende entschied sich Bayer, ihn von Experten untersuchen zu lassen. Erst da wurde klar: Es handelt es sich um den größten Steinmeteoriten, der bislang in Deutschland gefunden worden ist.\r\n\r\nWir sprechen mit Dieter Heinlein, der für das Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt Meteoriten untersucht. Im Januar kam der Fund aus Blaubeuren zu ihm. Und zu Beginn war er nicht sicher, ob der ungewöhnlich große Brocken überhaupt ein Meteorit ist.